沖縄戦の最中、慶良間諸島・阿嘉島で米軍と日本軍が休戦交渉をし、さらにランチまで一緒にとっていたという驚きのエピソード。今年6月にドキュメンタリー「戦場のランチタイム」としてRBCで放送し大きな反響を呼びましたが、今回お伝えするのは、その番組の後日談としてのリポートです。

阿嘉島の休戦交渉を平和教育につなげようと、日本とイギリス合同の調査チームが結成され沖縄へ。その旅は、引き寄せられるように不思議な出会いへと繋がりました。

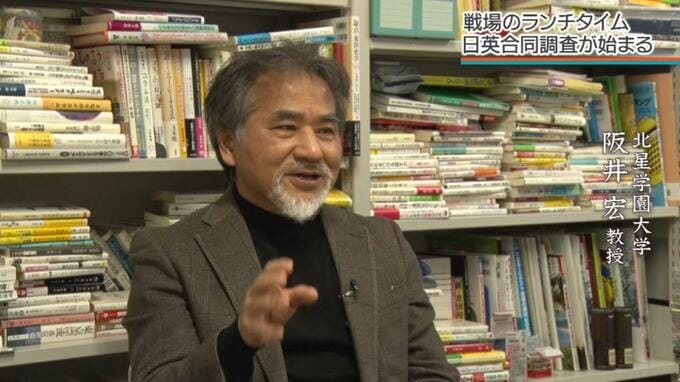

「ありったけの地獄を集めた」と言われた沖縄戦の中で、日米の兵士たちが休戦交渉をし、さらに昼食まで一緒に食べていた。この阿嘉島のウタハの浜で行われた休戦交渉について20年間研究を続けてきた、北星学園大学の阪井宏教授。

▼北星学園大学 阪井宏 教授

「阿嘉島という小さな島を島ごと降伏させて、それを沖縄全島の降伏につなげようという作戦だったと思います」

阪井教授が一番興味を持って研究してきたのは、交渉が決裂した後のウタハの浜で、日米の兵士たちが、それぞれが信じる神に向かって一緒に「平和」を祈った という事実でした。

阪井教授はイギリスの大学教授に共同研究を持ちかけました。相手は、長年「クリスマス休戦」を研究してきたニューカッスル大学のニコラス・ネゴラン教授。

第一次世界大戦の中、最前線で敵対する兵士たちがクリスマスを共に祝ったという「クリスマス休戦」と、阿嘉島・ウタハの浜で捧げられた「平和の祈り」に共通する大切なメッセージがあると感じたのです。

6月23日、戦後80年目の慰霊の日。阿嘉島休戦交渉の研究をスタートさせた阪井教授とニコラス教授は、「平和の礎」を訪れていました。

そして、沖縄戦について学ぼうと戦争体験者の証言を聴き、悲しい集団自決が起きた読谷村のチビチリガマにも足を運びました。

▼ニューカッスル大学 ニコラス・ネゴラン 教授

「ここはとても悲しくて不思議で、そしてとても美しい場所です。木々が茂り、蝶々が舞い、鳥がさえずり、とても穏やかです。ここは過去の悲劇を忘れないための記憶を伝える場所です。戦争のない世界を願う場所です」