2024年1月に発生した能登半島地震。石川県珠洲市では津波が押し寄せているにもかかわらずデータが観測不能になりました。そうした事態に対応するため気象庁はきのうから、「欠測」という情報を発表するようになりました。

「欠測」とは地震で津波の発生が予想されるなか、何らかの原因で津波を正常に観測できない状態になっていることを示すものです。

気象庁や国土交通省の港湾局などは、全国の沿岸に津波の高さを測る装置を設けていて24時間態勢で監視しています。

こちらは富山市草島にある富山検潮所。特別に中を案内してもらいました。

嘉藤奈緒子アナウンサー

「どうやって(潮位を)測っているのですか」

富山地方気象台 木瀬宏和さん

「実はこれ井戸なのですが、この海水面は海とつながっているんです。津波がきますと海水面が高くなりますので、このセンサーを使って高さを測っています」

去年発生した能登半島地震では能登地方に「大津波警報」富山に「津波警報」が発表され、富山検潮所では79センチの津波が観測されました。

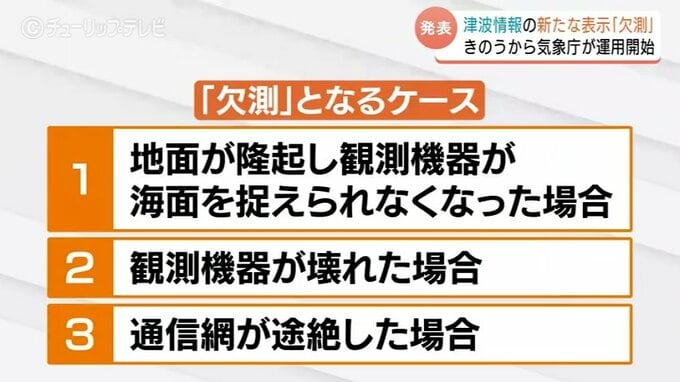

一方、輪島港と珠洲市長橋はデータが正しく受信されませんでした。観測所周辺が隆起したことが原因のひとつとみられます。

実際、珠洲市には最大およそ5メートルの津波が押し寄せ、甚大な被害が出ました。

こうした事態に対処すべく、気象庁は24日から津波を正しく観測できない時に「欠測」として発表、チューリップテレビではニュース速報として表示されるようになります。

「欠測」となるケースとしては、能登半島地震のように地面が隆起して観測機器が海面を捉えられなくなった場合、観測機器が壊れた場合などがあるということです。

もし「欠測」が発表されてもデータが入手できていないだけで、すでに津波が到達している可能性があります。

津波警報や注意報が発表されている場合には、解除されるまで安全な場所に避難することが必要です。