水難事故には冷静沈着を…助ける側としての意識も

高柳キャスター:

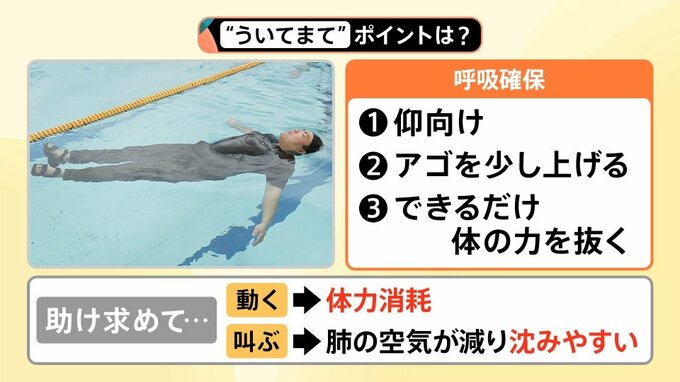

皆さんに覚えてほしいのは「ういてまて」の5文字です。

呼吸を確保するときの姿勢として、3つのポイントがあります。

(1)仰向けになる

(2)アゴを少し上げる

(3)できるだけ体の力を抜く

体が水面に入っているとき、外に出ていられるのは(体の)約2%ほどといわれていますので、その2%を口元にすることが一番大事になってきます。

どうしても助けを求めたくなってしまいますが、動くと体力を消耗しますし、叫んでも肺の空気が減って沈みやすいという、負の連鎖に陥ってしまいます。

秋本記者:

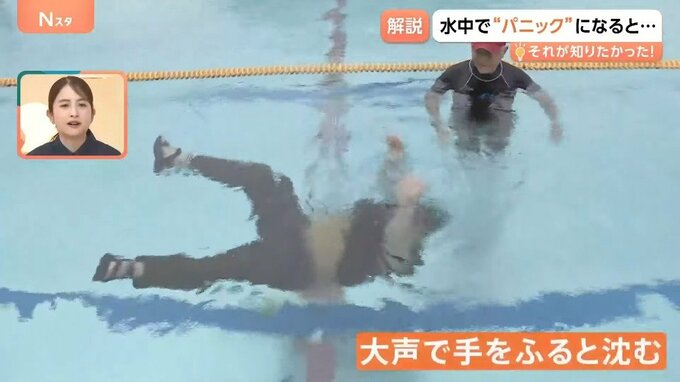

普通に浮いている状態で「助けて」と声を出し、手を振ってしまうと、本当に一瞬で沈んでしまいます。

日比キャスター:

体のバランスが崩れてしまうということでしょうか。

秋本記者:

そういうことです。空気が抜け、沈んでしまいます。

高柳キャスター:

緊張状態でいかに冷静になって、叫ばず、動かずにいられるかが大事になってくるということです。

溺れている人やパニックになっている人を見かけた場合、我々はどう対処すればいいのでしょうか。

【流されている人を見かけたら】

▼飛び込んで助けに行かない

▼すぐに消防へ連絡(119番)

▼「ういてまて」大声で叫ぶ

▼ペットボトルなど浮くものを投げる

(水難学会 斎藤理事によると)

秋本記者:

声をかけられると安心感があります。

常に「見ている」ということを流されている方にもわかってもらい、ちゃんと浮いてもらうという意識が大事だと思います。

日比キャスター:

「助けたい」と思って水に入り、共に事故に巻き込まれるというケースも過去にありました。

まず落ち着いて「ういてまて」ですね。

南波キャスター:

ウエストポーチのような、かさばらないライフジャケットもありますので、岸際で遊ぶときも、そういったものを活用してみてもいいかもしれません。

==========

<プロフィール>

秋本壯樹

TBS報道局社会部 警視庁・東京消防庁担当

「海の日」は子どもとプールに行く予定