盛岡市内で出土した縄文土器の表面に施された「文様」に着目したテーマ展が盛岡市遺跡の学び館で開かれています。

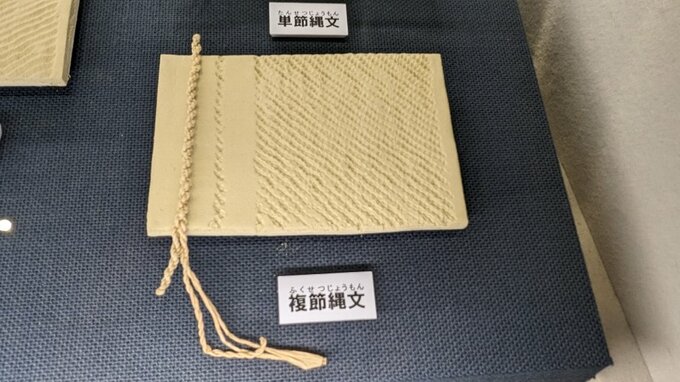

縄文土器の表面に施された文様といえば、縄を編んだものを転がしてつけた、いわゆる「縄文」を思い浮かべる人が多いと思います。

しかし、同じ縄文でもその縄のない方(かた)によって、単節縄文、複節縄文、羽状縄文などいくつかの文様のパターンが存在します。

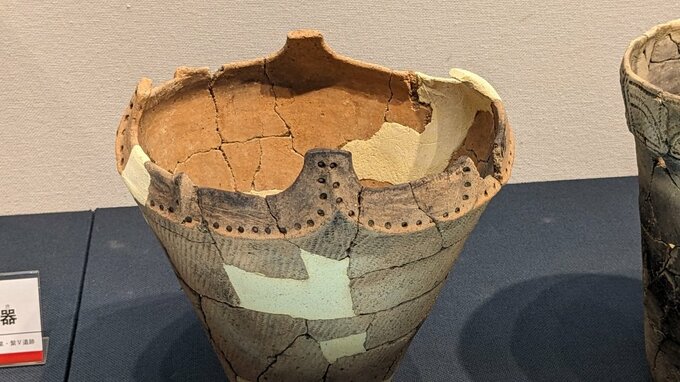

そして、縄文時代に作られた土器の文様には、縄だけでなく、貝殻や動物の骨、竹や木、その他の植物などによってつけられたものもあります。

「文様をたどる」と題したこのテーマ展は、盛岡市内にある600近い遺跡から出土した縄文土器を集め、その文様の多様さを見比べ、当時の人たちの文様に対するこだわりを学ぼうと行われているものです。

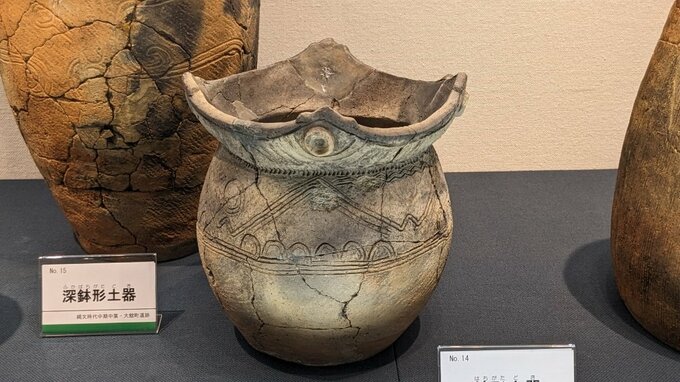

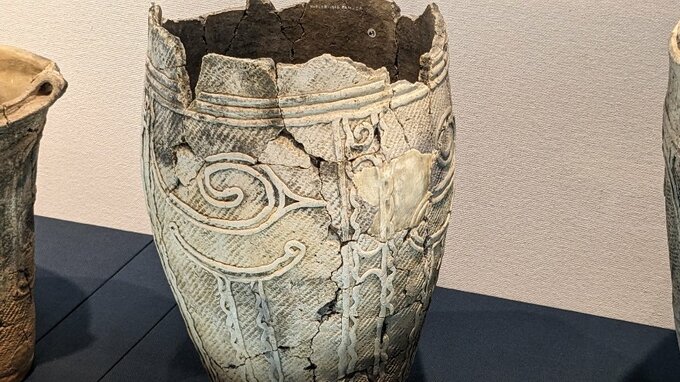

中には「沈線文」という、木の棒などの施文具(文様をつけるための道具)で、絵を描くように線を引き、つけられた文様や、土器の表面に粘土を張り付けて立体感を出した文様もあります。

一つの土器に、一つのパターンの文様が施されているものばかりではなく、胴体部分には縄を転がしてつけた縄文の文様があり、土器の口の部分には植物の断面を押し付けてつけた文様が施されているものなどもあります。

これらは当時、土器を作っていた人たちの芸術的センスを感じさせます。

盛岡市遺跡の学び館文化財主事の小野寺華子さんは「色んなパターンの文様があることを知ってもらい、当時の人々の営みに思いをはせて欲しいです」と話していました。

このテーマ展は9月15日(月・祝)まで行われています。