専門家「子どもに一面的な影響の恐れ」

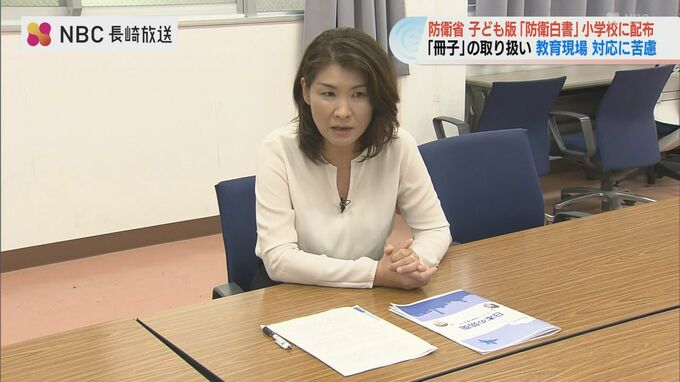

核軍縮が専門で、世界の安全保障の実態を踏まえた平和教育にも取り組んでいる長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)の中村桂子准教授は、日本を取り巻く安全保障環境について、子どもたちも学ぶ必要性を指摘した上で、この冊子が、軍事力の強化だけにフォーカスしている点に問題があるとしています。

長崎大学核兵器廃絶研究センター中村桂子准教授:

「この冊子は、日本の安全保障を『軍事力の強化による抑止』という一つの側面にフォーカスして説明している。しかし、実際の日本の対外政策は、平和国家として各国との外交関係の深化、経済的な結びつき、国際協調、軍縮・不拡散など極めて多面的。この冊子だけでは、子どもたちが『日本の安全は軍事力だけで守られる』という一面的な見方に陥ってしまう危険性がある。多角的・批判的思考を養う訓練が不十分な小学生に与えることは問題がある」

また中村准教授は、ウクライナがロシアに侵攻された背景には、複雑な歴史的経緯があり、「防衛力が足りなかったから」と結論付けるのは、侵略者側の論理を正当化し、被害者に責任を転嫁することにもつながりかねないと指摘しています。

「教育現場は大変だ」教師への負担にも懸念の声

教育現場に一方的に冊子が配られたことに対し、現場の負担を懸念する声も上がっています。

国際法が専門のRECNA河合公明教授は、この冊子が、防衛力強化の「必要性」(なぜ必要か)という観点だけで書かれており、その手段の「妥当性」(本当に良いか)の検証がないと指摘、その不足要素を教育現場に求める難しさを指摘します。

長崎大学核兵器廃絶研究センター 河合公明教授:

「これだけポンと渡されて…教育の現場大変だと思います。防衛力強化の必要性については、国内法、国際法、国際政治、歴史的教訓など、多元的な『判断の物差し』でそれが本当に良いか?についても考えないといけない。それを教育現場に求めるのはハードルが高いです」