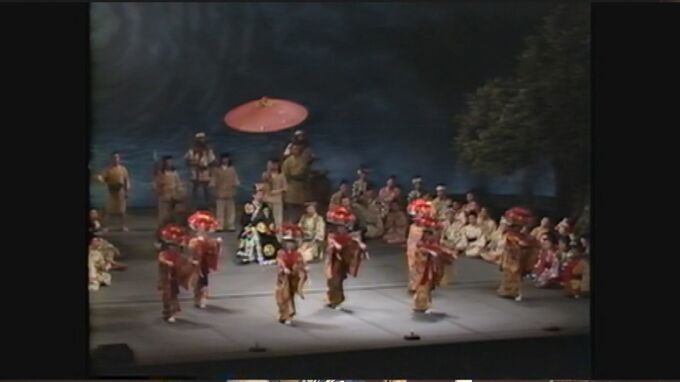

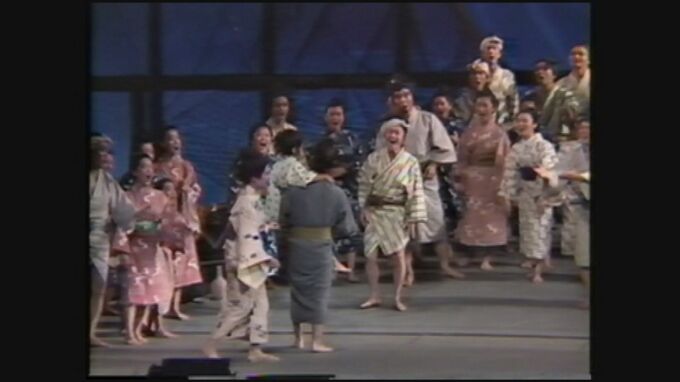

先月沖縄で初上映された、1982年に東京で公演されたオペラ「沖縄物語」。

舞台は数百年前の沖縄。村の人々と仲睦まじく暮らしていた瓦職人の松金と妻の奈美ですが、唐から瓦技術の指導にやってきた権力者が、奈美を我が物にしようと家族から強引に引き離す物語で、琉球古典音楽「瓦屋節」をもとに作られました。

▼奈美

「嫌よ、嫌よ、嫌ー、嫌ー。松金、松金…」

悲劇のヒロイン奈美を演じたのは、国内で最も歴史あるオペラカンパニー藤原歌劇団のプリマドンナ、砂原美智子。大規模なスタッフと舞台装置で沖縄の音楽や踊り、空手などを取り入れ、時の権力者に翻弄されてきた沖縄の歴史を想起させるオペラを制作したのは、宮古島出身で沖縄音楽の母と呼ばれる作曲家、金井喜久子(1906-1986年)です。

▼金井喜久子プロジェクト発起人 宮城さつきさん

「これは1982年の公演ですけれども、初演が60年、その次は67年という中で、まだ沖縄が復帰に向かう中で、その沖縄のおかれた状況、祖国から切り離されているという、この沖縄の悲しい歴史をこの物語になぞらえたというふうにご本人はいろんなところで話されています」

1960年代、日本から切り離され本土復帰を願う沖縄の人々を思い、翻弄される歴史を沖縄が誇る音楽や文化で表現し、本土の人々に伝えたいと考えた金井。

東京で開催されたオペラ「沖縄物語」を見た専門家たちは、その舞台規模に驚きます。

▼オペラ歌手 黒島舞季子さん

「今じゃ考えられないぐらいの大きな規模で、やはりまずは金銭的に、予算はどれぐらいだったんだろう。だからその沖縄の協力、また国を挙げての協力というのが、かなり大きかったんじゃないかなと思います」

当時東京に住んでいた金井は、多くの人を巻き込み、オペラの上演に奮闘しました。

その姿を間近で見ていた、金井の姪で舞踏家の多嘉良カナさんは…。

▼舞踏家 多嘉良カナさん

「もうオペラやるっていったら、オペラの『オ』が出ると同時に行動に。言っていることと行動が一緒でした。普通考えてから動くじゃないですか。あの人は歩きながら考えるタイプ。もう沖縄沖縄沖縄ばかり。私が『もういい加減ね、両方の肩から沖縄という荷物を背負って歩かないで、いい加減下ろしたらどう?』って、ものが言える年頃になったとき言ったことがあるんです。そしたら、『私が荷物を下ろしたら、あんたが担ぐかい⁉』そう言われた(笑)」

オペラを演出した粟國安彦の息子で自身も演出家として国内外で活躍する粟國淳さんは、自身のルーツに誇りを持つ姿を感じたといいます。

▼演出家 粟國淳さん

「父もそうでしたけど、地球から見たら沖縄だって小さい小さい島です。ほとんど見えないかもしれません。でも、そういう小さいところからも、やっぱり自分のルーツとか、自分の誇りとかっていう文化っていうのをちゃんと持って、やはりそれを今度は世界に発信していくっていう、それがすごく大事なことなんではないかなって」

沖縄での上演も希望していたという「沖縄物語」ですが、それは叶わず。40年以上経った今、映像として沖縄で初上映された作品に観客たちは…。

▼観客

「すごく面白かったです、使われている音楽とか踊りとか。私は琉球舞踊をしているので、歌と踊りを注目してみたんですけど、いろんな曲が使われていて面白いなと思いました。生で見たいなと思いました、音楽とか踊りとか壮大で」「沖縄の地理的なものでたどっている運命に重なる部分もあって、すごい金井さんの情熱とか携わった方の情熱にも胸を打たれたので、自分も知っていきたいですし、少しでも沖縄の良さを残していけるような何かができたらと思いました」

金井喜久子プロジェクトは、活動の最終年を迎える来年まで、オペラ「沖縄物語」の魅力を発信していく予定です。