政府の地震調査委員会は今年1月、30年以内に「南海トラフ地震」が発生する確率を、80%程度に引き上げました。過去に起きた地震の記憶を未来に残し、南海トラフ地震への備えにつなげるための取り組みを伝えます。

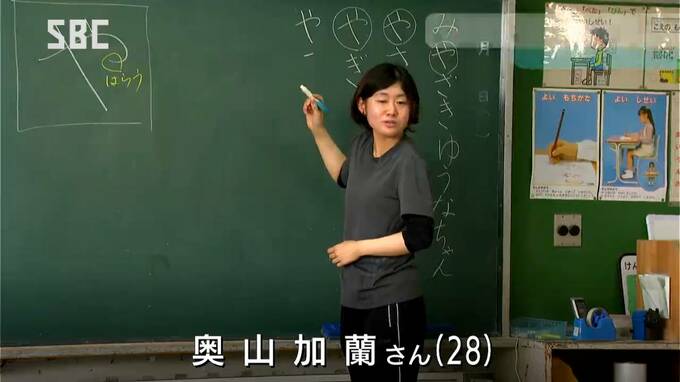

奥山加蘭(からん)さん。岡谷市出身の28歳。

信州大学大学院を修了して4年目、いまは伊那市の小学校で1年生の担任をしています。

そんな奥山さんがライフワークにしていること。

それは、81年前に諏訪地域で起きた「隠された大地震」を記録し伝えることです。

奥山加蘭さん:「体験された方の話をもとにできるだけ多く残したいということを考えていました」

1944年=昭和19年の12月7日、終戦の8か月前に起きた「昭和東南海地震」。

南海トラフ沿いのプレートの沈み込みが引き起こした巨大地震で、三重県や愛知県などで死者は1200人以上を数え、三重県南部では大津波も起きました。

この地震は長野県内にも被害をもたらしています。

奥山加蘭さん:「震源は東海・南海トラフの三重県沖だったんですけど、南の飯田とか伊那ではあまり揺れなかったのに、諏訪地域だけ“異常震域”と言われて、諏訪だけ大きく揺れて大きな被害が出たという」

諏訪市では、震度6の揺れを観測。

工場や家が倒壊するなど大きな被害が出たほか、岡谷市や下諏訪町でも被害がありました。

しかし、当時の新聞に写真はなく、記事も小さいものでした。

死者やけが人はなかったとされ、全壊した家屋の正確な数も分かっていません。

軍の情報統制で、被害の状況や公的な記録がほとんど残っていないのです。

市役所の片隅に、体験者の会による石碑が残っていますが、いまでは会も解散し、語り継ぐ人もいません。

岡谷出身の奥山さんが「隠された大地震」の研究に取り組み始めたのは、大学生の時でした。

奥山加蘭さん:「諏訪でも被害があったのは本当なのかなというのは、私も家族に聞いても誰も知らなくて、最初は実は本当に(地震は)あったのかなと疑い半分で調べていました」

その後、3年かけて当時諏訪地域に住んでいた80歳以上の2700人近くにアンケートを取り、さらに地震の体験者150人以上に直接話を聞き、まとめたのです。

(当時小学生)「道が割れて亀裂が入っていた」

(当時高校生)「その時の揺れも長かったな。2~3分はあったんじゃないかな。(学校の)先生が(地震のことは)いろいろ言うなと口止めされた」

奥山さんが研究を進めた理由のひとつが、今後の被害も懸念される南海トラフで発生した地震だということです。

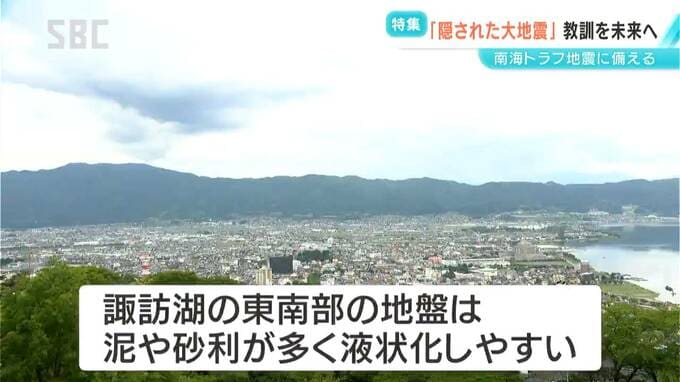

被害がなかった県の南部より、震源から遠い諏訪市で震度6が観測された理由は、軟弱な地盤によるものです。

特に諏訪湖の東南部の地盤は、泥や砂利でできていて、液状化現象が起きやすく、地震の被害が出やすくなっているのです。

奥山加蘭さん:「南海トラフで(被害が)想定されるところと、東南海地震の震源域が似通っているので、今後同じような地震が来た時に、諏訪地域のどこが揺れやすいとかどのぐらい揺れるのかという備えに生かしていただけるんじゃないかと思って、まさに今できるだけ早く諏訪地域の人たちに知ってほしい」

6月30日、奥山さんは、諏訪市の城南小学校に出前授業に出向きました。

城南小は、81年前の地震で大きな被害があった場所です。

テーマは「隠された地震の記憶をたどる」。

話を聞くのは、防災について勉強している4年生60人です。

授業では東南海地震の資料や、奥山さんが記録した体験者の映像などを見ました。

2時間に及んだ出前授業。難しいテーマでしたが、子どもたちは熱心にメモを取り、奥山さんの話を真剣に聞き入っていました。

(子供たち感想の発表)

「東南海地震のような大きな地震が起きた時にしっかりと自分の命を自分で守れるようにしたい」

「もっと地震のことを調べてみたいと思いました」

「記録してくれることで地震の大変さとかどういうものがよく分かってこれからも気をつけようと思いました」

奥山加蘭さん:「ただ研究するだけだと石碑や記念碑と同じなので、ようやく集めたものを活用して、今諏訪に住んでいる方たちに生かしてもらえるのが一番うれしい。やっとこれをやった意味があるかなと思います」

過去から学び、自分たちが暮らす場所で起きうる地震を知り、正しくおそれ、備えること。

奥山さんは、これからも研究を広く活用して、より多くの人に知ってもらいたいと考えています。

奥山さんが学んでいた信州大学の研究室では、自治体と連携してこうした地震の資料をインターネット上で保存、公開するアーカイブ化に取り組んでいて、年度内の公開を目指しています。