大雨でマンホール蓋が飛ぶ「エアーハンマー現象」とは

井上キャスター:

ゲリラ豪雨ですが、都市部でリスクが高まる恐れがあります。2024年8月、東京・新宿駅近くでマンホールから大量の水が吹き出しましたが、その際、マンホールの蓋が高く飛び上がりました。

鉄の塊が上から降ってくるのでとても危険ですが、このような事態をどう防いでいけばいいのでしょうか。

まず、なぜこういったことが起きたのか。まだ断定はできていませんが、可能性の一つとして「エアーハンマー現象」が考えられています。

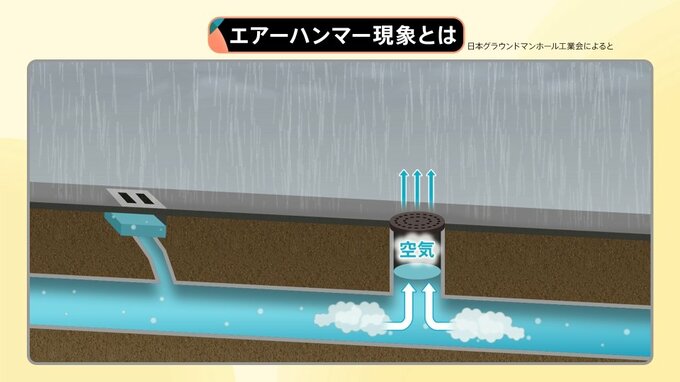

普段、下水道管の水位はあまり高くありませんが、大量の雨が流れ込むと水位が急上昇し、空気が行き場を失います。行き場を無くした空気が圧縮され、蓋の穴から空気や水が吹き出し、耐えられなくなったマンホールの蓋が飛んでいく、というのが「エアーハンマー現象」です。

2024年に新宿で発生したケースでは、40秒ほどで自動的に収まったそうです。地形にもよりますが、一気に水が集まって吹き上がり、その後、自動的に水が調整されて収まっていくこともあるそうです。

では、どのようなマンホールが危険なのでしょうか。新しいマンホールと古いマンホールを比較してみます。

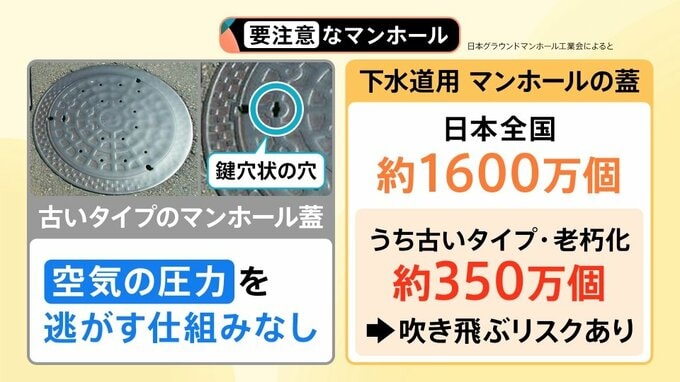

日本グラウンドマンホール工業会によると、古いタイプのマンホールの蓋には空気を逃がす仕組みがついていないので要注意ということでした。古いタイプの見分け方としては、表面が摩耗していたり、鍵穴状の穴が空いていることだそうです。

下水道用のマンホールの蓋は日本全国に約1600万個あり、このうち古いタイプだったり老朽化しているものは約350万個ありますが、これらは吹き飛ぶリスクがあります。

基本的に自治体が管理していますが、東京都に取材してみると、「目視で危ないと思ったものは交換を進めているが、あまりに数が多いため、全部変えるのはなかなか難しい」と話していました。

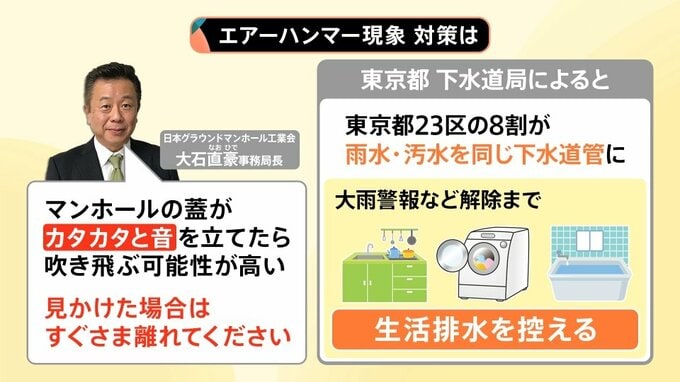

日本グラウンドマンホール工業会の大石直豪事務局長によると「マンホールの蓋がカタカタと音を立てたら吹き飛ぶ可能性が高い。見かけた場合はすぐさま離れてください」ということです。

また、東京都下水道局によると、東京都23区の8割が雨水・汚水で同じ下水道管を使っているので、大雨警報などが解除されるまで生活排水を控えると、下水があふれることを防ぐ助けになるということです。