熊本市内で開かれた二つの落語会。歴史あるお寺でのユニークなアマチュア落語会から、プロの落語を半世紀以上届け続ける独演会まで、熊本で落語を広め定着させようと奮闘する人達を追いました。

寺院が「笑い」の舞台に

熊本市内で約350年の歴史を誇る香福寺(こうふくじ)では、静寂な本堂で笑い声が響き渡ります。仏さまを傍らに、この日の高座へ上がったのは僧ではなく落語家でした。月に一度開かれるこの落語会は2025年で11年目を迎えました。

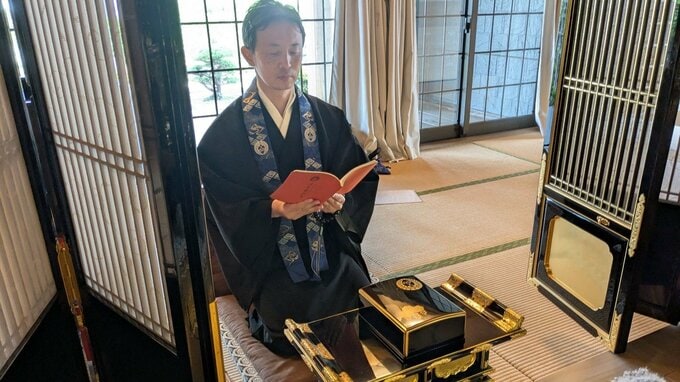

この落語会を仕掛けたのは、香福寺の副住職、清水谷湧哲(しみずたに・ゆうてつ)さん(48)です。アマチュア落語家が出演する「お寺 de 落語」を開催してきました。

――なぜお寺で落語を?

清水谷湧哲さん「落語は仏教の説法が由来であり、まず僕が面白いと思ったから」

――檀家さんの反対は なかったのでしょうか?

清水谷さん「仏教の説法が元って話すと納得していましたね」

この日の「取り」は、落語歴10年の 香り家鉄扇(かおりや・てっせん)さん。お寺 de 落語で芸を磨いた噺家です。

香り家鉄扇さんが披露したのは艶話「蛙茶番(かわずちゃばん)」です。男がふんどしを締め忘れて舞台に現れ、客席が騒然となります。

――お寺の本堂で落語をするのはどういう感じですか?

香り家鉄扇さん「場所によっては変に音が反響してしまうのですが、和の建物はそれがなくて。やりやすいですね」

――左手にご本尊を見ながら落語をするというのは?

香り家鉄扇さん「今日のような演目(艶話)だったときは、ご本尊をなるだけ見ないようにね。でも、身は引き締まる思いですね」

お寺で落語を見物した人達も、その魅力に引き込まれているようです。

見物客「本堂であったから、最初はびっくりしましたけど。癒しというか、落ち着きますね」

見物客「ユニークですよね、でも落語に妙に合っている気がしました」

清水谷さんは今後の展望について「草野球とかカラオケみたいにこの場でみんなが親しんでやってもらいたい」と語りました。