軍事介入は?トランプ氏の“狙い”

小川彩佳キャスター:

イランとイスラエルの攻撃がエスカレートしています。なぜ、このような状況になったのか。それぞれの立場からひも解いていきます。

藤森祥平キャスター:

まずはアメリカから。イランに対する攻撃計画を承認したというトランプ大統領の「やるかもしれないし、やらないかもしれない」という発言。今後、アメリカは攻撃に加わる?

23ジャーナリスト 須賀川拓さん:

トランプ大統領としては「態度を変えろ」というイランへのメッセージでもあるが、ギリギリの寸止め状態。トランプ氏は危険な賭けに出ていると感じる。

小川キャスター:

中室さんはこの状況をどうみていますか?

教育経済学者 中室牧子さん:

2つ懸念していることがあって、一つは周辺国へ飛び火をすることで、長期化するんじゃないかということ。それから原油価格が高騰するんじゃないかということですね。こうなると日本経済への影響も避けられないのではないかなと思う。

そもそも“対立”はいつから?

小川キャスター:

長い歴史があるわけですが、そもそも対立はいつから始まったのか?

須賀川さん:

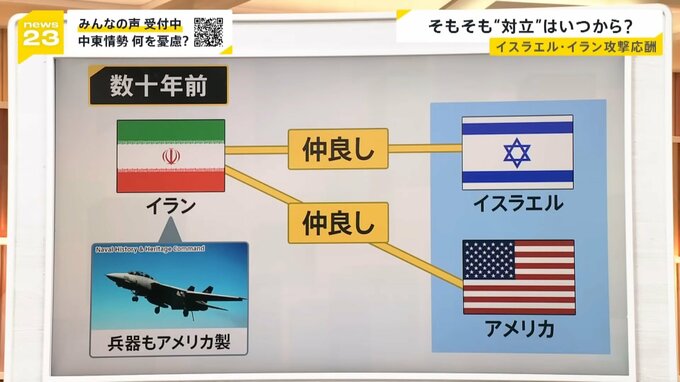

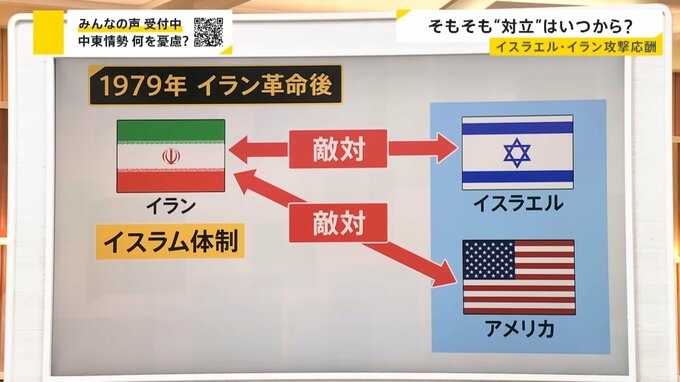

実は数十年前にさかのぼると、イスラエルとアメリカとイランは、大の仲良しだった。なんならイランの兵器のほとんどはアメリカ製だったくらい。ところが1979年にイラン革命が起きたことでイスラム体制となり、イランは反米に。親米のイスラエルはそれだけでも敵国扱いだが、聖地エルサレムを占領しているということでイランにとって悪の象徴となった。

小川キャスター:

今回、イスラエルが先制攻撃をした理由としているのは「イランの核の脅威」。これも今に始まったわけではない?

須賀川さん:

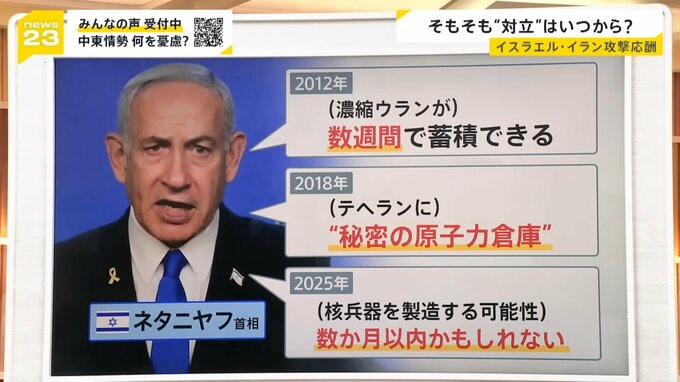

そうなんです、13年前のネタニヤフ首相の発言がこちらです。

ネタニヤフ首相(2012年9月 国連総会)

「レッドラインはまさにここに引くべきです。イランが核兵器製造に必要な濃縮ウランを数か月、あるいは数週間で蓄積できる段階に達する前に」

ネタニヤフ首相は10年以上前から同じことを言い続けている。今回の攻撃直前にも、同じようなことを言っている。確かに核開発をめぐってイランはルールを破ってきたが、だからといってイスラエルの先制攻撃を正当化することはできない。