今シーズンの富山湾のベニズワイガニ漁獲量が、記録が残る1985年以降で過去最少となりました。能登半島地震による海底環境の変化が要因のひとつとみられています。一方で、県の調査からは成体の個体数に回復の兆しが見えるという明るい材料も。しかし、その裏では将来の漁業に影を落とす稚ガニの減少も確認されています。県水産研究所の調査から、富山湾のベニズワイガニの現在と未来に迫ります。

漁が解禁した2024年9月からことし5月までの今シーズンの漁獲量は223トンと、平年のおよそ5割に留まり過去最少となりました。

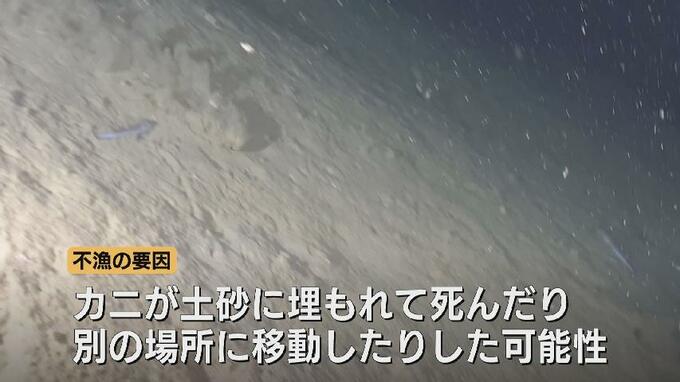

不漁の要因としては、能登半島地震で発生した海底地滑りによってカニが土砂に埋もれ死んでしまったり、別の場所に移動したりした可能性が考えられています。

県水産研究所 三箇真弘研究員

「一番、大きいのになると甲羅の幅が9センチを超えているので、9年から10年以上経ったカニになります。いつも食べているのはこちらの漁獲対象サイズのカニになります」

これは県水産研究所が富山湾で採集したベニズワイガニです。

県水産研究所では富山湾(中央部)の水深1000メートルから1200メートルの地点で、生息状況を確認したり採集したりしています。

地震前の2023年は漁獲対象となる甲羅の幅9センチ以上の個体がカニかご1かごあたり平均およそ39匹とれたのに対して、地震後の2024年2月の調査ではおよそ5匹に激減しました。