11月3日の朝、携帯が突然鳴って驚かれた人も多いのではないでしょうか?ここ数年、大雨や地震などの自然災害や近隣国からの飛来物により、わたしたちが緊急速報メールを受け取る機会が増えています。緊急速報メールにどう対応するべきなのか、改めて専門家に話を伺いました。

今月3日、北朝鮮からミサイルが発射されたとして、政府はJアラート=全国瞬時警報システムで宮城県などに緊急速報メールを出しました。

街の人たちは…。

「雨なのか地震なのかと思ったらミサイルだとビックリした」

「鳴るからこそ、避難の準備をしないといけないという考えには至るが、でも実際にはどうしたらいいのか悩んだ」

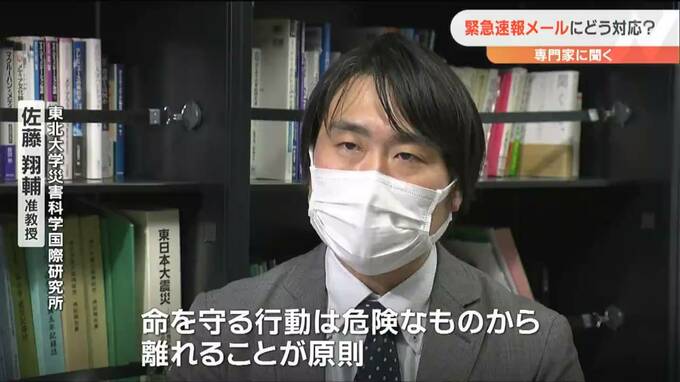

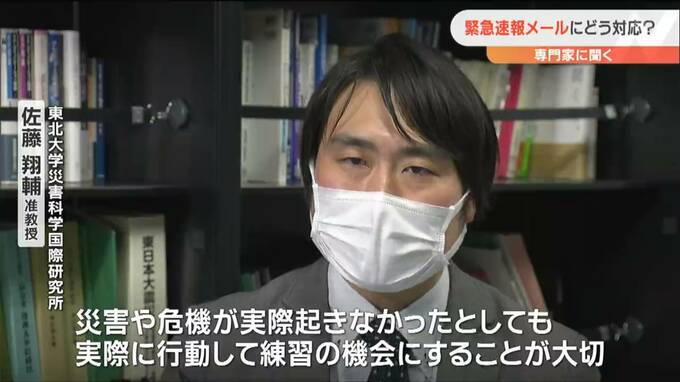

避難行動に詳しい東北大学災害科学国際研究所の佐藤翔輔准教授は、命を守る行動の原則は「危険なものから離れること」だと話します。

東北大学災害科学国際研究所 佐藤翔輔准教授:

「命を守る行動というものは、危険なものから離れるということが原則。例えば水害は低いところにいれば、それだけ自分が浸水してしまう可能性があるし、火災ではものが密集している状況は、より火災に遭いやすい」

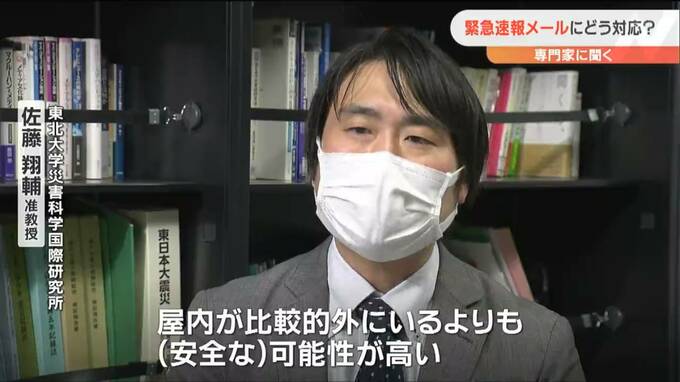

では、ミサイルのように被害の予測がつかない場合はどうすれば良いのでしょうか?

東北大学災害科学国際研究所 佐藤翔輔准教授:

「屋内というのが比較的外にいるよりも(安全な)可能性が高い。かつ、ガラスから遠い場所。もし歩行中や運転中で、近くに頑丈な建物で、受け入れてくれそうな場所があれば、ぜひそこに身を寄せてもらいたい」

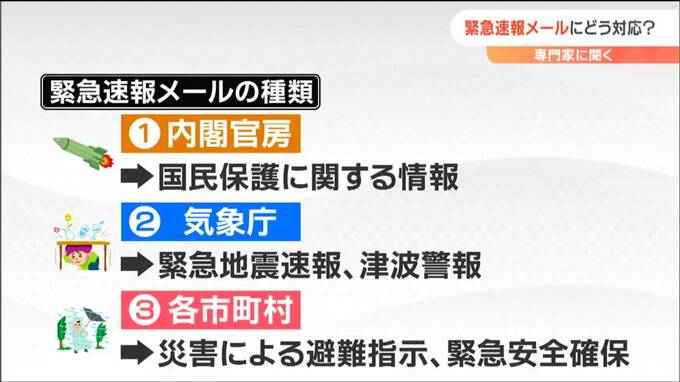

緊急速報メールには大まかに3種類あります。

まずは「内閣官房」が出す「国民保護に関する情報」。ミサイルの飛来や、大規模なテロがあった場合に発出されます。

「気象庁」から出されるのは、緊急地震速報や津波警報、気象に関する特別警報です。

このほか、災害による避難指示や緊急安全確保は「各市町村」が地域ごとの危険度を判断し出します。

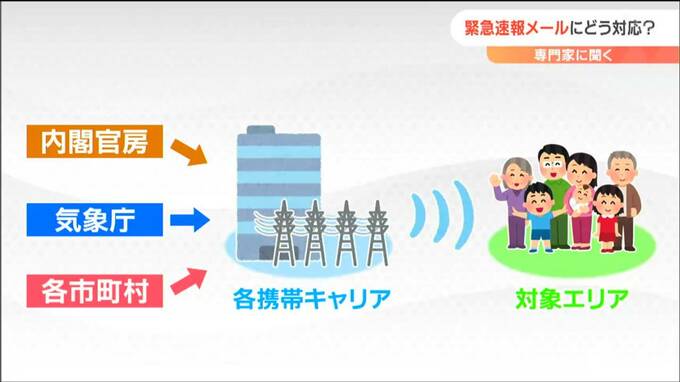

そして、緊急速報メールは内閣官房、気象庁、各市町村が各携帯キャリアへ送信し、携帯キャリアから対象エリアの携帯電話に一斉配信されます。

仙台市などによりますと、2022年度に入ってこれまでに仙台市民は多い人で10回もの緊急速報メールを受け取っているということです。佐藤准教授は、緊急速報メールが来たらその都度適切な行動を取ってほしいと話します。

東北大学災害科学国際研究所 佐藤翔輔准教授:

「いろんな情報が何度も届くということは、煩わしい面も無くはないと思うが、危険から身を守るための行動を促すという情報が、これだけ充実している国は他にはない。災害や危機が実際起きなかったとしても、実際に行動して、練習の機会にすることがとても大事」

緊急速報メールが届いたらしっかりその時の状況を把握する必要があります。佐藤准教授は「危険を予測し、早めの避難行動を心がけてほしい」と話していました。