日の出と日の入りのちょうど中間は、太陽が真南に来る「南中」です。その時刻は正午だと思っている人も多いかもしれません。

仙台は、日本の標準時の兵庫県明石市より東の方にあるので、この「南中」の時刻は正午より早くなるのは分りますが、それにしてもなぜ、こんなに早いのでしょうか。その理由を深掘りします。

星野誠気象予報士:

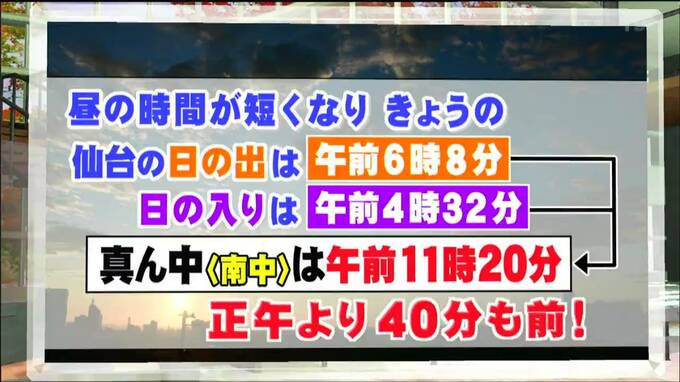

「午前11時20分になりました。ちょうどいま、太陽が南の空で最も高くなる南中の時刻を迎えています」日の出と日の入りの真ん中にあたる南中時刻、実は毎日少しずつ変化しているのです。

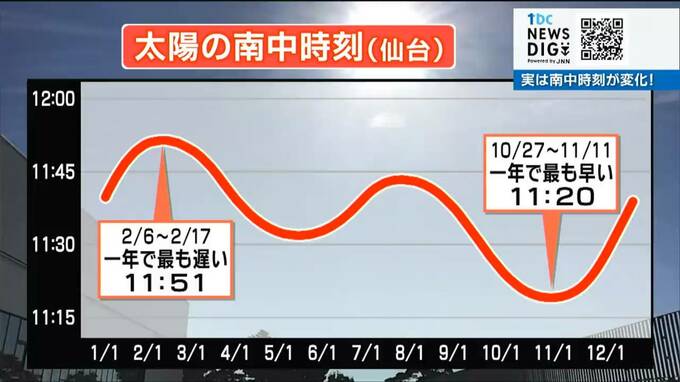

仙台での南中時刻を示したグラフです。2月のはじめが最も遅く11時51分、逆に10月27日から11月11日までが最も早く11時20分となっています。ただ、その間にも5月に少し早くなって夏に少し遅くなるという複雑な変化をしています。そこには2つの理由がありました。

国立天文台暦計算室長 片山真人さん:

「一つは地球の公転のスピードが変化しているというところ。それから地球の自転軸が公転面に対して垂直ではなくて23.4度ほど傾いているので、この2つが影響しあうので複雑なグラフになる」

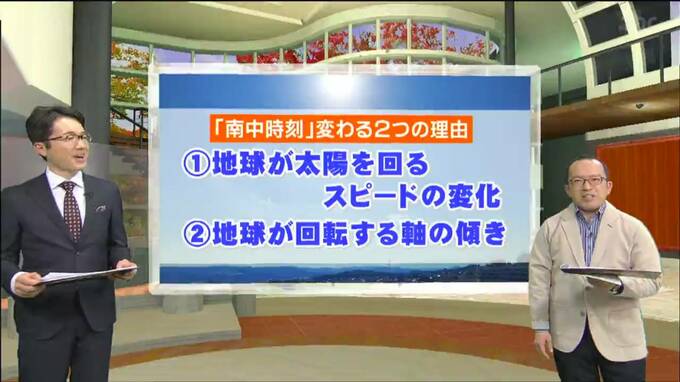

もう一度2つの理由というのが、

(1)「地球が太陽を回るスピードの変化」

(2)「地球が回転する軸の傾き」です。

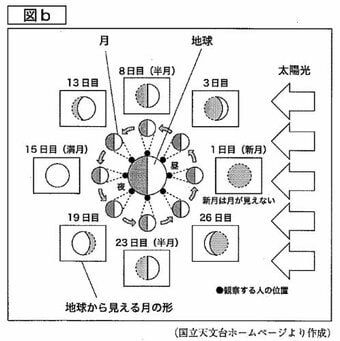

まず、地球は、1日1回自分自身で回る自転をしながら、1年かけて太陽の周りを回る公転をしています。この公転についてなんですが、実は、地球と太陽との距離は一定ではありません。1月上旬がわずかですが最も近く、7月上旬が最も遠くなっています。寒いから遠いのではと思ってしまいますが、冬の方が太陽が近いんです。

さらに、距離が変わると地球が太陽の周りを回るスピードが変わります。地球が太陽に近い1月は、太陽の引力が強く働くので、引っ張られすぎないようにスピードが速くなるんです。

逆に、太陽から遠い7月は遅くなります。こうやって公転のスピードが変わると、南中から翌日の南中までの時間も変わっていきます。

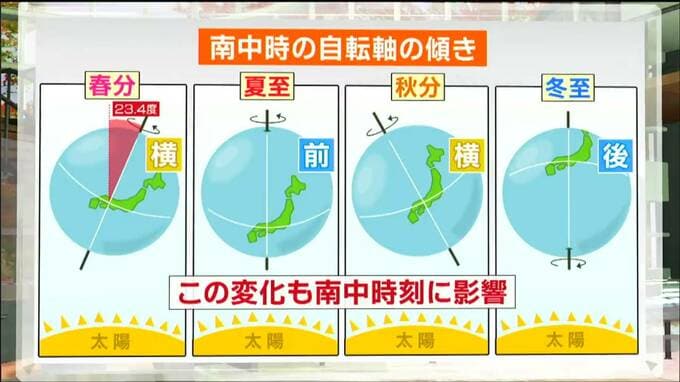

それから、2つ目の理由です。自転の軸は公転の軌道に対して垂直ではなく23度ほど斜めに傾いています。季節ごとに見ていくと、太陽が真南に来た際の自転の軸は、春分と秋分の頃は太陽から見て横に傾いています。しかし、夏至と冬至の頃は太陽に向かってそれぞれ手前と奥に傾いています。こうしたことも南中時刻に影響しています。

この2つの要素によって南中から次の日の南中までにかかる時間がぴったり24時間ではなく長くなったり短くなったりしているんです。

今の時期、日の入りが早いのは、太陽が真南に来る時間=南中が早くなっていたためだったのです。