意外な時期から光っている

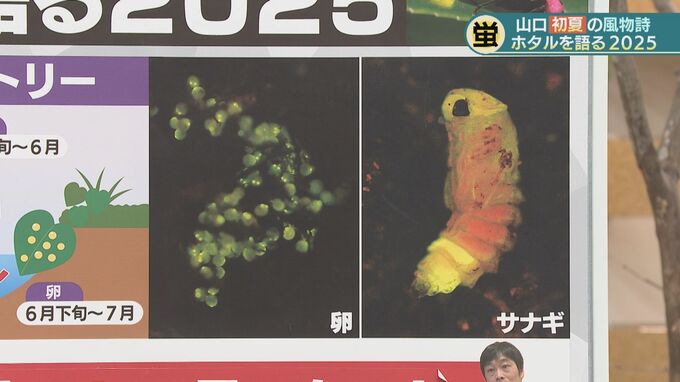

はい、そうかなと思いますよね。実はこんな画像を手に入れました。

わかりますか。これ、卵なんですよ。卵のときから既に光ってるんです。その隣、さなぎの状態でももちろん光っているんですね。そうなんです。ここで語りたい。なぜホタルは卵のときから光るのでしょうか?

川野さん

「なんで光るのかって言ったら今考えられているのはその光って化学反応なんですよ。そのときに酸素を使って光るんですけど、酸素っていうのは生物にとって毒ですので」

例えば人間も呼吸をして生きていると、活性酸素が発生します。命を維持するために必要不可欠な活性酸素ですが、それが過剰に発生すると体を酸化させ、老化や体調不良を引き起こすと言われています。ゲンジボタルも同様。

川野さん

「体の中の毒である酸素を酸化反応でなくすための化学反応をしてたら、おまけで光が出たっていう感じで、卵、幼虫、さなぎのときの光っていうのはおまけでできた光で、成虫のときはそれを繁殖のためにシグナルとして使うという、そういう役割があるんじゃないかと思われています」

さすがに成虫が光るのには意味があるんですが、それ以前はまさかのおまけだったんですね。

未解明なことも多いゲンジボタル

さて、今年も声を大にして言いたいことがあります。それがこちら。ゲンジボタルは世界的に見ても変わっているんです。

川野さん

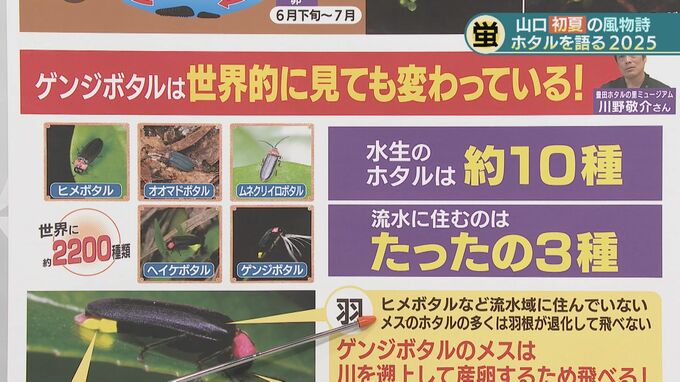

「世界には2200種類を超えるホタルがいるんですけど、水の中で幼虫期を過ごすホタルって10数種類しかいないんですよ。しかも流水という、流れる水域に生息するホタルは世界に3種類しかいないんですよ。ゲンジボタルとか、久米島ホタルとか、もう1種類海外にいるんですけれど。だからもうこれは世界的に見て変わったホタルだから、特に日本人はこのゲンジボタルっていうのが好きだから、昔から研究がされてるんですよ」

川野さん

「ただ厄介なのが、成虫の寿命が野外で1週間程度と短いんです。だから複雑な研究ができにくいため、わからないことが多い理由の一つです」

ぜひ手に取って観察を

今VTRでご覧いただいたように、ホタルは世界におよそ2200種類もいます。そのうち、水の中で幼虫期を過ごす水生のホタルはおよそ10種類、さらに流水に住むのはたったの3種ということです。

ヒメボタルなど流水域に住んでいないメスのホタルの多くは、羽が退化して飛べないんです。オスが勝手に寄ってきてくれるので、メスは飛ぶ必要がないんですね。ただ、ゲンジボタルのメスは、川を遡上して産卵する必要があるため、飛べるんです。ということでこの飛ぶところをぜひ間近で見ていただきたいということで、川野さんは葉にとまっているホタルはぜひ手に取ってみてほしいと話します。

関谷アナ

「ちょっと捕まえたからといって、ホタルはそんなに弱らないんですね。ふわりと投げれば飛んでいきますので、そのときにちょっと飛んで行くところを見ていただきたいんですが、ゲストの坂本京子さん、手に取ってホタルを見たことはありますか?」

坂本京子さん

「ありますよ。捕まえて子どもの頃ブローチにしたりとか」

やっぱり光るところを間近で見ると綺麗だと思うんですが、むやみに触っちゃいけないよっていうことを聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。地域にもよるのかもしれませんけど、少なくとも山口県、mixをご覧の皆さんは、川野さんはぜひ手に取ってみてとおっしゃってるんで、大丈夫です。安心して飛ぶところも光るところも手に取って、間近でご覧ください。

その光るところなんですが実は地域によって点滅時間が異なります。東日本は4秒間隔、西日本は2秒間隔、五島列島だと1秒間隔ということで全然違うんですね。

そして餌ですが、口も内臓も食べる仕組みは整っているのになぜか成虫になってからは何も食べないという不思議な一面もあるんですね

ホタルが活発に発光して飛ぶのは午後8時半から9時半ごろ、これは有名ですよね。それだけでなくて午前2時から3時ごろも活発に発光して飛ぶんだそうです。