文科省によると、コロナ禍の昨年度(2021年度)、小中の不登校が24万5000人、小中高などのいじめ認知が61万件、ネットいじめが2万件と過去最多になった。どれも気になる数字だが、さらに深刻に捉えるべき過去最多の数字がある。「生命や心身や財産に重大な被害が及んだ疑いのある」子どもが、1年間に349人も報告されたのである。この国では、年間を通して、ほぼ1日に1人のペースで重大ないじめ被害者が確認されている。

■過去最多を更新した「いじめ認知」と「ネットいじめ」

10月27日、文科省が、2021(令和3)年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」を発表した。2021年度は、前年度と異なり一斉休校はなかったが、コロナ感染拡大のいわゆる第5波や第6波を受けて休校も相次ぎ、子どもたちは生活リズムや環境の大きな変化にさらされた。

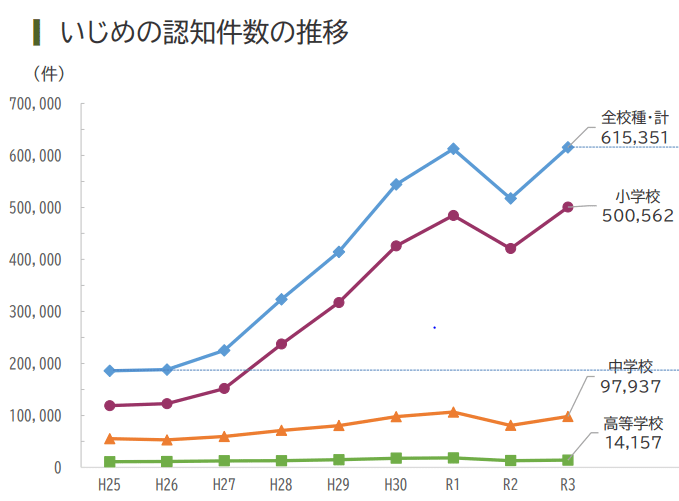

小中高校と特別支援学校のいじめ認知件数は、61万5351件と過去最多を更新した。前年度は一斉休校などの影響で減っていたが、2年ぶりに増加に転じた。

パソコンやスマホで中傷や嫌がらせをする「ネットいじめ」も、調査開始以来初めて2万件を超えた。小中学生へのスマホの急速な普及で、ネットいじめは低年齢化が進んでいる。コロナ禍でネットに触れる機会が増えたことも、その要因とみられる。

■「いじめ認知」の増加をどう捉えるか?

いじめ認知件数の増加について、文科省は、コロナ感染拡大を予防しながらの生活となる中、部活動や学校行事など、様々な活動が徐々に再開されたことにより接触機会が増えたことや、いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義や積極的認知への理解が広がったことを挙げている。

これまでの連載「いじめ予防・100のアイデア」でも指摘してきたように、いじめ認知件数の増加で、必ずしもガッカリする必要はない。というのも「いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解消に向けた取り組みのスタートラインに立つこと」は、文科省も“極めて肯定的”に捉えているからだ(文科省児童生徒課長通知(2015.8.17))。

逆に、あまり認知に積極的ではない学校や地域については、解消に向けた対策が何らとられることなく放置されたいじめが多数あるのではないかと懸念されるほどだ。

■だが「認知が増えただけ…」と安心してはいけない

しかし、認知件数が増えただけだから気にしなくてもいい、という姿勢ではいけない。

子どもたちにとって、そして先生たちにとって、コロナ禍によるストレスも大きかった。2021年度が始まる前、4回目の連載(2020年9月29日)では、「コロナ禍で心配ないじめの増加」とのタイトルで、現場の教員や専門家が懸念する声を紹介していた。

教職員の悩み共有サイトを運営するNPO法人「教育改革2020『共育の杜』」が東京都や大阪府など7都府県を中心に2020年7月10日~26日、インターネットで国公私立小中高校の教職員ら学校関係者約1200人にアンケート調査したところ、「今後、いじめが増える可能性が高い」と思う人が9割(88.7%)に上っていた。

学校全体をストレスが覆い、子どもたちだけでなく、保護者や教職員のイライラも潜在的に募っていたことがうかがえる。たとえば疲労やストレスなどで「子どもの話をしっかり聞けなくなる」と感じている教員は33.7%に上った。時間的・精神的な余裕を失くしつつあったようだ。

NPOの理事長で元中学校教員の藤川伸治さんは、「子どもの話がちゃんと聞けないと、悩みを先生はキャッチできない。だから子どもたちはさらにイライラする。そのイライラをまわりの人たちかモノにぶつける。友だちにぶつける際に、いじめが起こる」と述べていた。

今回、改めて藤川さんに聞くと「残念ながら今も状況は基本的には変わらない。コロナ禍で減っていた学校行事の再開も相次ぐ中、教員のブラック勤務の状況は続いており、適切ないじめ対応ができていないのではないか」と心配している。