国立成育医療研究センターが2020年6月~7月にかけて「コロナ×こどもアンケート」を実施し、全国の7~17歳の子どもたち981人と保護者5791人にインターネットで調査したところ、7割(72%)の子どもが何らかのストレスを抱えていた。

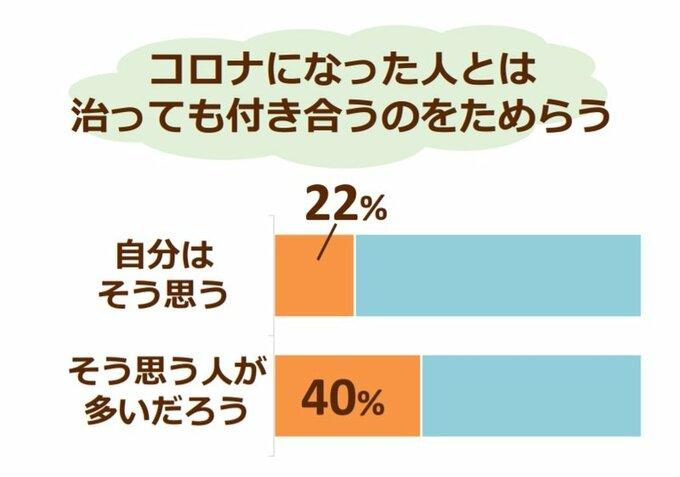

子どもの22%が「コロナになった人とは、コロナが治ってもつきあうのをためらう(あまり一緒には遊びたくない)」と考え、年代別では小学校の低学年が32%で最も多かった。また40%の子どもは「コロナになった人とは、コロナが治っても、あまり一緒には遊びたくない人が多いだろう(付き合うのをためらう人が多いだろう)」とも答えていた。

同センターの報告書では「コロナに関連した差別や偏見」が、こどもたちの周りにも少なからず押し寄せていると指摘している。この調査の時点で、コロナに関連して「自分がいじめられている」という子どもは1%、「いじめではないが、友だちとの関係に悩んでいる」という子どもも8%いた。この頃、咳をしただけで「コロナだ!コロナだ!」と言われたり、医療従事者の子どもが差別的な言葉を浴びせられたりといった事例が報告されていた。

「コロナ×こどもアンケート」の調査を担当していた国立成育医療研究センターの半谷まゆみ研究員(小児科医)は、コロナによるいじめの発生について、当時、取材にこう答えていた。

「これまで何か他のことでストレスを発散していた子どもたちがコロナ禍でできなくなり、いじめることでストレスを発散している。一方、例えば持病のため頻繁に鼻をかむ子どもが“コロナいじめ”にあうのではと不安に駆られている。子どもには残酷な面もあるから“ソーシャル・ディスタンスだ!”と言って離れることもある。

その上、学校では普段マスクを着けているので表情が見えにくい。先生と子ども、子ども同士、コミュニケーションが取りにくく誤解も生じやすい。

お互いの変化に気づきにくい点にも注意が必要で、その分、先生方はしっかり不安の声に耳を傾けてもらいたい。家庭では親も子どものイライラを注意しがちだが、子どもも理由があってイライラしていると理解して、やはり話を聞いてあげてほしい」

■もう一つの過去最多 年間349件の「1号・重大事態」

こうした専門家たちからの注意喚起の声は、学校現場に届かなかったのだろうか。実は、「いじめ認知」件数の増加より、深刻に捉えるべき数字が昨年度(2021年度)、過去最多を更新していた。

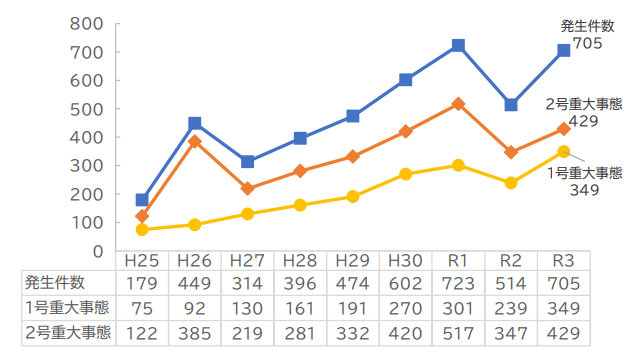

いじめによる「1号重大事態」の件数だ。「重大事態」には1号と2号の2種類がある。1号重大事態は「いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」。2号重大事態は「いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」を指す。1号にも2号にも当てはまる場合は、それぞれに計上されている。

「重大事態」全体では705件と過去最多に迫り、「1号重大事態」の方は349件で、過去最悪の数字を突破してしまった。

1年間に349件も「いじめにより児童の生命,心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」があったということだ。

文科省の児童生徒課・清重隆信課長に聞いた。

「349件は確かに過去最多です。重なっている数字はないので349人の被害ということになります。いじめの認知はできるだけ早期に対応して重大事態にしないように、とお願いしていますが、取りこぼれたケースも少なくないということです」

実は、文科省は、今回の調査から、705件の重大事態について、重大な被害を把握する以前の状態について自治体に聞いていた。その結果、重大事態の4割以上(310件・44%)は、もともと「いじめとして認知していなかった」ケースだった。

一方、清重課長によると、自治体によっては、「重大事態もこれまでより積極的に拾った結果という声もあり、全体的な増加傾向に繋がっているのかもしれない」という。

1年を通じて、毎日、1日に1件のペースで増えている「いじめの1号・重大事態」。昨年度は過去最多となり、増加傾向にある。社会はもっと深刻に受け止め、真剣に予防に取り組むべきだ。

執筆者:TBSテレビ「news23」編集長 川上敬二郎