2024年度の一般選抜による入学者は全体の50%を下回り、いまは推薦入試による入学者が過半数を占める時代に突入しています。

この変化の背景には何があるのか。推薦入試の種類、選抜方法、スケジュールの3点から、総合型選抜の全容に迫ります。

総合型選抜に詳しい推薦入試コンシェルジュの孫辰洋さんに聞きました。

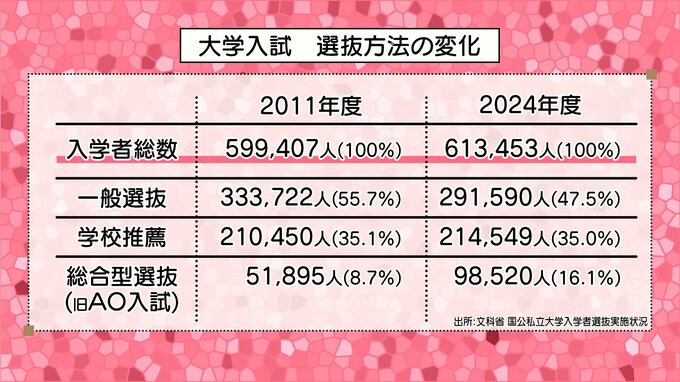

一般選抜の入学者が50%を割り込む

大学入学者総数61万人のうち、一般選抜は29万人と半分を割り込み、学校推薦型選抜と総合型選抜などの推薦入試が主流となりました。

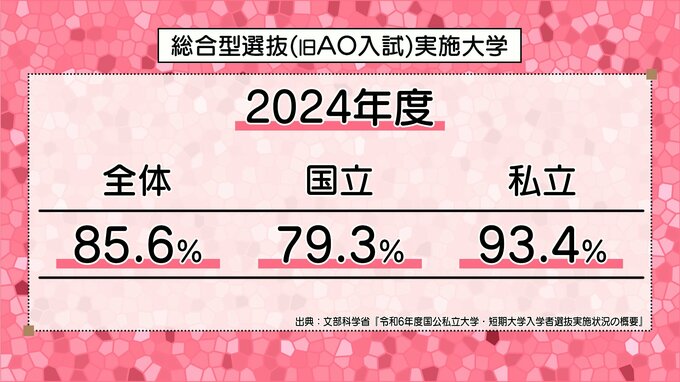

中でも特に注目なのが総合型選抜の急激な拡大です。かつてAO入試と呼ばれていたこの入試制度は、この10数年間で5万人から10万人近くへと倍増し、現在では85%の大学が総合型選抜を実施しています。

多くの大学が従来の詰め込み教育から脱却し、学生の多様な能力や意欲を総合的に評価する方向に舵を切っています。

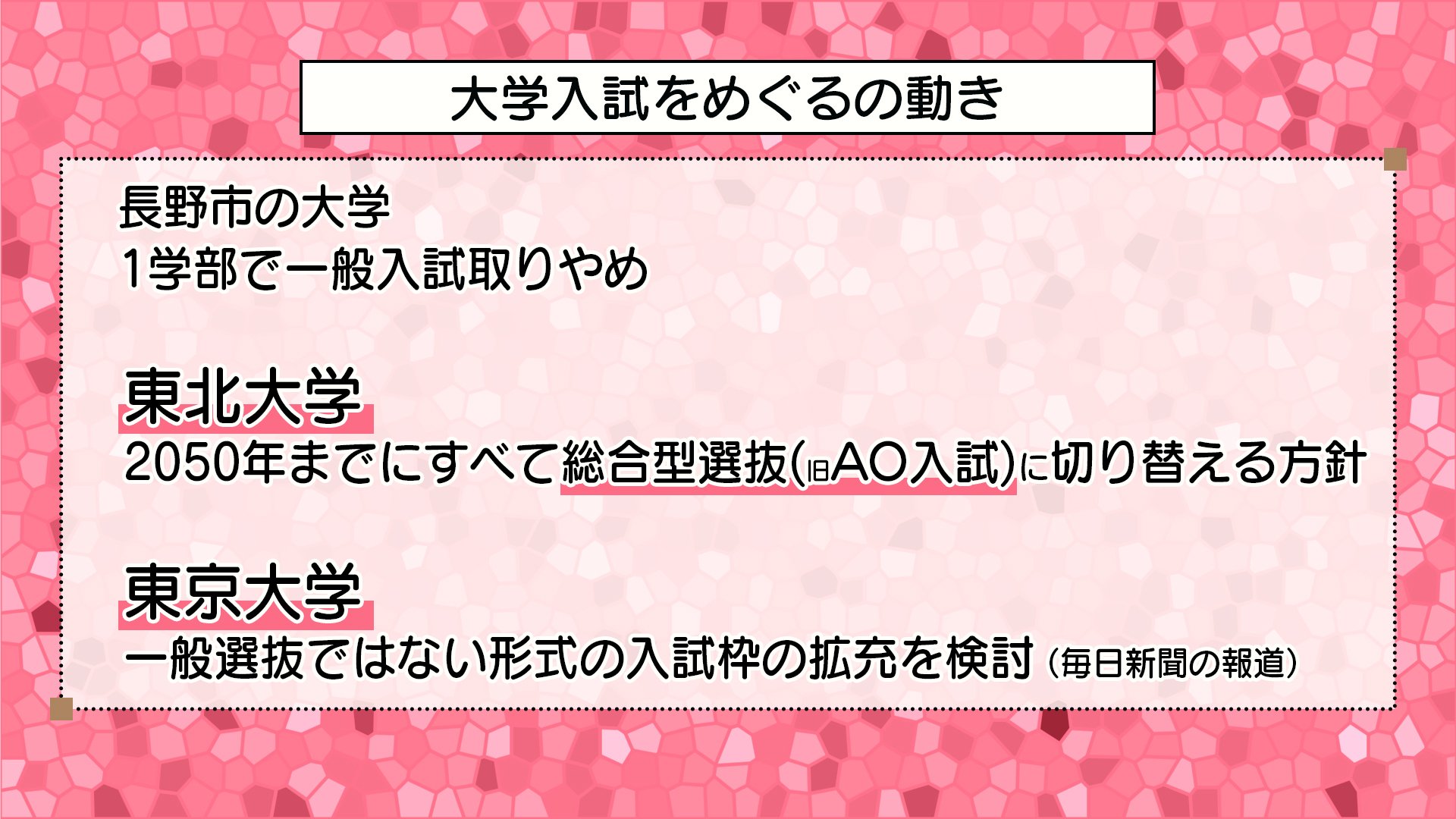

すべて総合型選抜に切り替える方針の国立大学も

東北大学は2050年までに全ての入試を総合型選抜に切り替える方針を発表し、東京大学も2028年以降の入試制度の見直しを検討しています。

孫さんは、国立大学のこうした動きは、私立大学にも大きな影響を与え、日本の大学入試制度全体の変革を加速させる可能性が高くなっているとしています。

複雑化する入試制度の全体像

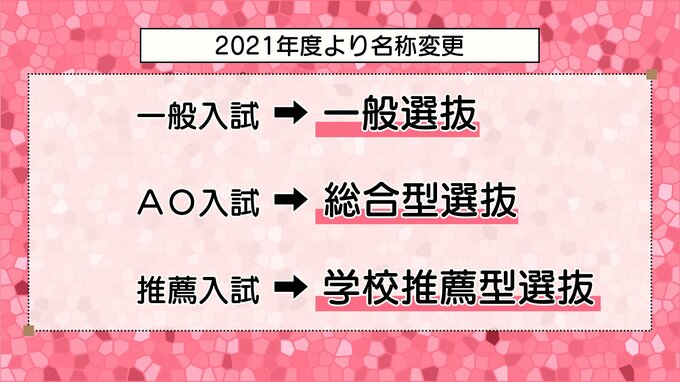

現在の大学入試は、大きく分けて3つのカテゴリーに分類されます。

まず一般選抜(旧一般入試)は、従来のペーパーテストを中心とした入試制度で、共通テストや各大学独自の学力試験によって合否が決まる方式です。

次に学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、高校の成績が重要な要素となる入試制度で、多くの場合、5段階評価で4.0以上といった評定平均の基準が設けられています。

この制度の特徴は、多くのケースで合格した場合に入学確約が必要な点です。

そして総合型選抜(旧AO入試)は、各大学が定めるアドミッションポリシーに基づいて、学生の意欲や適性を総合的に判定する入試制度です。

例えば法政大学文学部地理学科の自己推薦入試では「地図を眺めていると時間を忘れてしまう人、三度のメシより地理が大好きだという人」の応募を歓迎するなど、明確な人材像を打ち出している大学も多くあります。

これらの制度は、それぞれ異なる準備期間と対策が必要で、受験生と保護者にとって選択の複雑さが増しています。

従来のように1つの勉強法で複数の大学を受験することは困難になり、早期の進路決定と戦略的な準備が不可欠となっています。