第一次石油危機の渦中で、人は何を考えたか

第一次石油危機の74年には生まれていない人も、トイレットペーパーを求めて人々がスーパーに殺到する当時の映像を見たことがあるはず。まさに「狂い乱れる物価」でパニック状態の世相を象徴する映像です。

その74年、人々は狂乱物価にどう向き合おうとしていたのか。

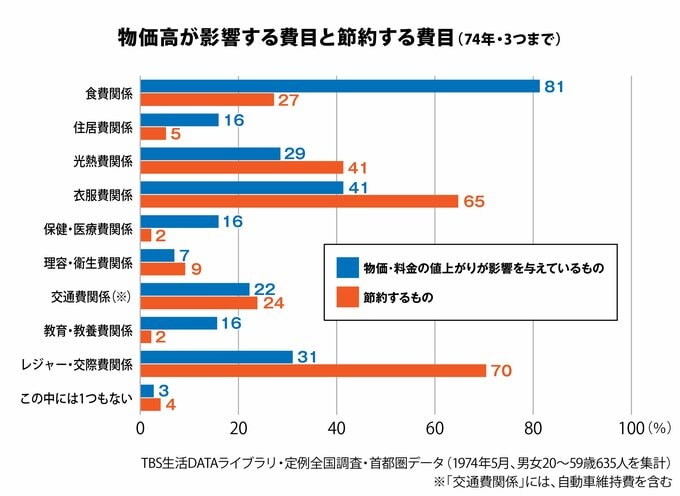

TBS生活DATAライブラリでは当時、生活費の使い道を10個(「この中には1つもない」含む)示し、自分や家族の生活に「(物価高が)もっとも影響を与えている」ものと「節約をする」ものを、それぞれ3Aで尋ねています。

その結果をまとめた上の棒グラフを見ると、食費が影響を受けると答えた人が8割でダントツ。これに衣服費が4割、レジャー・交際費が3割で後続。

では何を切り詰めようかと思案しても、食費に手を付ける人は3割弱で、簡単に減らせるものではない。とすると、その次に影響を受けるレジャー・交際費や衣服費が節約のしどころ、と考えた人がそれぞれ7割程度でした。

遊びやファッションは我慢できても、御飯は食べないわけにいかない――。昔も今も結局そう考えるのは、半世紀前のデータが示す通りです。

今「非常にらく」に暮らす人も気にしている

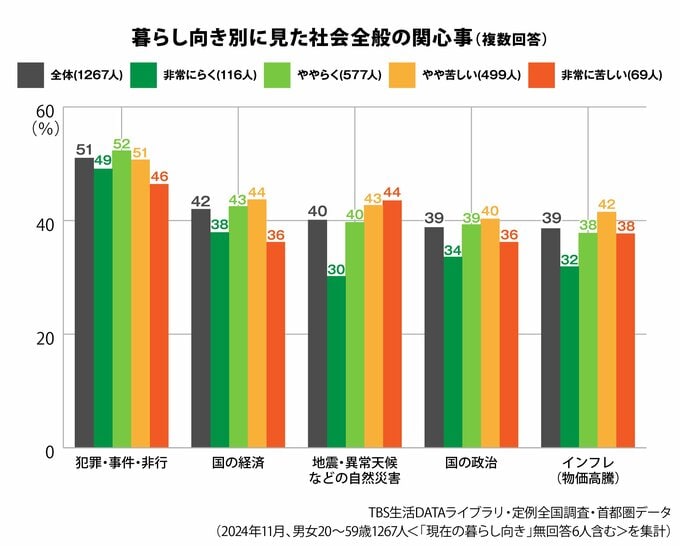

そして今。直近(24年)の「社会全般の関心事」質問は、45個の選択肢をMAで回答。「インフレ(物価高騰)」関心度は39%で、45個中の5位。これを「現在の暮らし向き」という質問との掛け合わせで集計し直してみたのが、次の縦棒グラフの結果です。

昔から「犯罪・事件・非行」の関心度が最も高い「社会全般の関心事」ですが、今の暮らしの楽さ・苦しさが項目の選び方に影響するかも。特に家計の苦しさと「インフレ(価格高騰)」には、結構差が見られるのでは――。

そう考えた集計ですが、20~59歳全体の選択率ベスト5の結果は微妙。今の暮らし向きが「非常にらく」な人(うらやましい限り)は、いろいろな事柄への関心度が低めな様子ですが、「インフレ(物価高騰)」も含めて、あまり極端な差は見られず。暮らし向きに関わらず、誰でも気にせざるを得ないのが今の物価高、ということのようです。