昨年(2024年)夏、スーパーなどの店頭からコメがなくなった「令和の米騒動」。一昨年の猛暑がコメの生産量と品質に影響したのが一因といわれ、24年の「新語・流行語大賞」の候補にもノミネート。コメの値段は今も非常に高く、総務省の全国消費者物価指数では、25年4月の「米類」が前年同月比+98.4%とほぼ倍額。

しかし、ここ数年で高くなったのがコメだけではないのは、ご存じの通り。「主要な食品メーカー195社における、家庭用を中心とした飲食料品の値上げ」を調べた帝国データバンクの価格改定動向調査では、22年が累計2万5,768品目(値上げ率平均14%)、23年が3万2,396品目(同15%)、24年が1万2,520品目(同17%)と、多くの食品や飲料の値段が上がりました。

同調査のレポートでは、22年は「原料高・原油高・円安の『トリプルパンチ』で記録的値上げ」、23年は「バブル崩壊以後で例を見ないラッシュの1年」、24年は「23年比6割減『抑制』傾向強まる」とのこと。

そう聞くと、生活に直結する食品や飲料の値上げだけに、誰もがその痛みを実感しているのでは。上記のレポートでは、25年は「24年を上回る可能性」とあり、私たちの値上げ疲れも一層濃くなる予感。

そんな私たちの気持ちを、実に半世紀以上も追いかけたデータがあります。

物価高騰、最も関心が高まったあの年

それが、TBS生活DATAライブラリ定例全国調査。

TBSテレビをキー局とするテレビの全国ネットワークJNN系列が、1970年代から毎年実施する大規模ライフスタイル調査で、同じ回答者のメディア行動や価値観、個人財・世帯財の購入などを総合的に調べる(シングルソースデータ)のが特徴です。

その膨大な調査項目の中に、「社会全般の関心事」として気になるものを選ぶ質問があり、「インフレ(物価高騰)」もその選択肢の1つ。

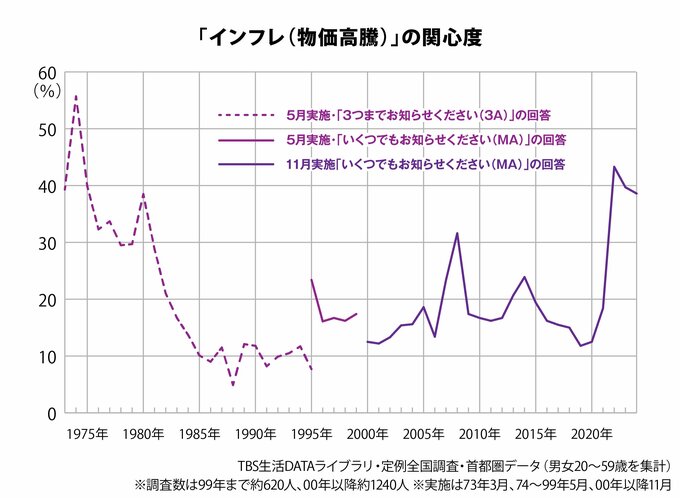

1973年から蓄積されているデータを、今回は首都圏在住の20~59歳男女について集計(注1)。すると「インフレ(物価高騰)」関心度は、次に示す折れ線グラフのような推移を示しました。

グラフが3分割されていますが、それは、年によって調査の実施月(注2)と回答形式に違いがあるため。特に回答形式の違いは、結果の数値の出方に影響するので、そのままグラフをつなげると結果を見誤りかねません。

「社会全般の関心事」の質問は、95年まで関心があるものを「3つまで選ぶ」方式(3A)、95年以降は「いくつでも選ぶ」方式(MA)で、95年は3AとMAの両方で回答を求めています(注3)。一般的には3AのほうがMAよりメリハリのある結果になるようです。

その3Aでは、いきなり74年に56%と最大のピークがありますが、これは、あの第一次石油危機によるもの。前年の73年、時の田中角栄内閣の列島改造論で起きた不動産ブームなどにより、日本経済が過熱。そこに原油価格の高騰が加わって、翌74年は全国消費者物価指数が前年比24.5%増という「狂乱物価」状態に。

また、80年にも第二次石油危機があり、39%のピークを記録。このときは、前年の79年に革命が起きたイランで原油生産が混乱し、世界的に原油価格が高騰。前回の経験がある日本は、政府が79年に省エネ法を制定、省エネキャンペーンを展開するなどして、比較的冷静に対応した模様。

その後、80年代前半に物価高が落ち着いていくとともに、3Aでの「インフレ(物価高騰)」関心度も急激に下がり、80年代後半は1割程度で安定。3A最後の95年は関心度8%で、これは、当時30個あった「社会全般の関心事」選択肢でのランキングでいうと15位。

95年はMAでも調べており、そちらの関心度は23%で、選択肢ランキングだと16位。同じときに同じ人に同じ事を質問しても、結果の数値が3AとMAではかなり違います。

MAになった95年以降では、08年に32%のピークあり。このときは、中国など当時の新興国(BRICs)の需要増や、リーマンショックで行き先を失った投機資金の流れ込みなどで、原油や鉄鉱石などの原材料や小麦などの主要食料品の国際価格が急騰。バブル崩壊で所得も伸び悩む日本の家計を直撃し、ガソリンも食品も高くて手が出なくなった人々の「節約志向」を強めることになりました。

そして今。グラフでは22年に突如43%のピークが出現し、23年、24年と4割弱を維持しながら「令和の米騒動」を迎えています。