きょうは「伊良部のカツオ」をご紹介します。

カツオの県内シェア・ナンバー1の伊良部島。なぜカツオ漁が発展し、どのように受け継がれているのかを探ってきました。

與那嶺キャスター

「宮古島から車でおよそ30分、伊良部島にやってきました。今回はこの島で育まれた『カツオ文化』に迫ります」

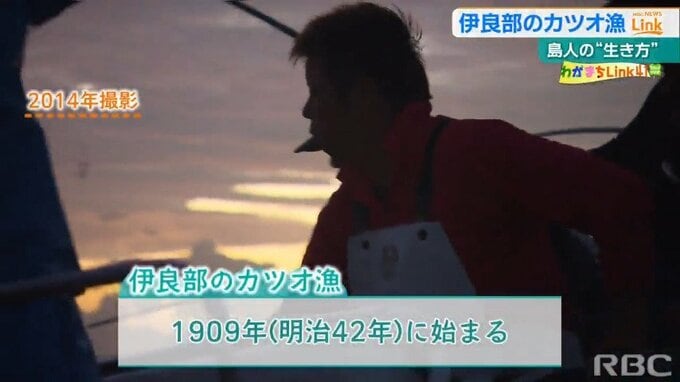

明治時代に始まったとされる伊良部島のかつお漁。

竿で1匹ずつ釣り上げる“一本釣り”が特徴で、県内シェアの8割を占めます。

1915年ごろ餌となる稚魚を捕まえる追い込み漁『アギヤー』が糸満の漁師から伝わり、発展したとされています。

伊良部漁協 普天間一子さん

「ここの漁師たちがパプアニューギニアとかソロモンで南方漁してきて、親子で1年行けば家が建つっていうくらいの、そういう時代もあったということで、カツオってすごいなぁと思います」

こう話すのは、笑顔がチャーミングな伊良部漁協の普天間一子(ふてんまかずこ)さん。島の人にとってカツオ漁は“なくてはならない”といいます。

伊良部漁協 普天間一子さん

「経済的にもそうだし、食料としてもそうだし/なくてはならない生活の一部でそのカツオ漁で成長したし、育ててもらったし、本当に島の人の生きる力とか生き方とか鰹っていうのは結びついているんじゃないかなぁと思います」

しかし高齢化などにより、後継者不足が大きな課題にー

伊良部漁協では、カツオ漁の歴史をまとめた絵本を作成したり、漁師と交流できる体験学習を行ったり、次世代にカツオ漁の魅力を伝える様々な取り組みを進めています。

伊良部漁協 普天間一子さん

「それを見て子どもたちが『あ、漁師って格好良いな』っていうことで一つの(将来の)選択肢に選んでくれたら、一人でもいたら良いなっていうことでそれを伝えてはいるんですけどね」

島の『カツオ文化』の継承に励む人はほかにもー

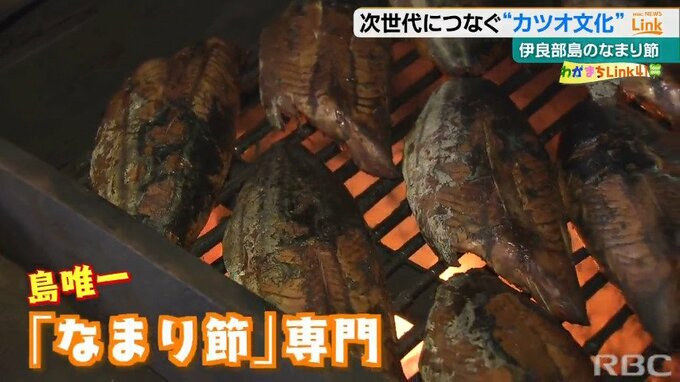

友利かつお加工場、友利真海(ともり まさうみ)さん。島で唯一カツオを使った保存食『なまり節』専門の加工場を営んでいます。

友利かつお加工場 友利真海さん

「簡単に言うとね“かつお節の赤ちゃん”みたいなもので、なまり節の方が色んな料理に使い勝手は良いので地元の人はなまり節をよく買っていかれますね」

なまり節は、裁いたカツオを湯通しし、薪でじっくりと火を入れて作りますが、伊良部島のなまり節には、ある特徴がー

友利かつお加工場 友利真海さん

「伊良部島だけなんですよね。モクマオウの木を使っているのは。モクマオウの特徴は成長が早くて火力も強いし火持ちも良いんですよ」

島に自生する木、モクマオウ使うことで伊良部島ならではの香りをまとわせます。

ここで、友利さんからなまり節のおすすめの食べ方を教えていただきました。

「“5秒クッキング”ということで…なまり節をほぐしまして、あとは好みのタレとドレッシングでいただくっていう」

今回は友利さんイチ押し『からしマヨネーズ』でいただいてみるとー

與那嶺キャスター

「ビール飲みたい!めちゃめちゃ美味しい。カツオの風味の存在感があるのでマヨネーズにも負けないし、むしろ相性が良くてすごく食べやすいというか、良いですねぇ」

今から23年前、祖父の体調不良をきっかけに脱サラして加工場を引き継いだ真海さん。食の多様化などで消費が低迷するなか、商品開発や積極的な情報発信に力を入れ伊良部大橋の開通なども手伝って少しずつ売り上げが回復しました。

友利かつお加工場 友利真海さん

「若い人に食べてもらわないと年配の方がいなくなっちゃうともうここでストップになっちゃうので、どうやってつないでいこうかっていうのが大きな課題でしたね」

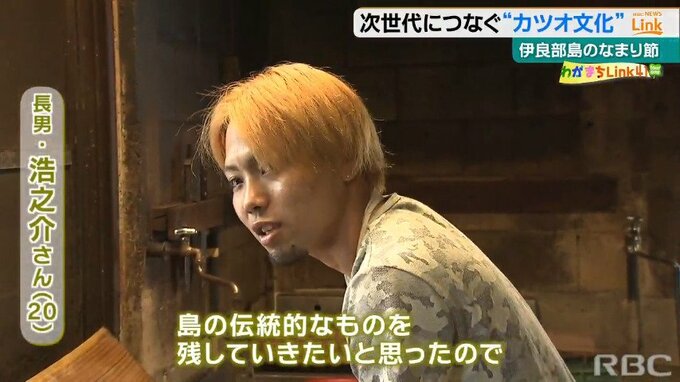

最近では、二十歳になった長男・浩之介(こうのすけ)さんが加工場の手伝いを始めたそうです。

長男・浩之介さん

「お父さんは他の人に継いでもらっても良いよって言っていたんですけど、やっぱり自分が次いで島の伝統的なものを残していきたいなと思ったので手伝うようになりましたね。おじいちゃんの時からやってきたものを自分が出来ていることが楽しいと思う」

「カツオ産業に携わる人材が育ってくれたら良い。そこで考えるととてもありがたいなと思いますね」

宮古島市伊良部を訪ねると島のカツオ文化を愛し、その継承に励む人々の姿がありました。

【記者memo】

伊良部漁協の普天間(ふてんま)さんによると後継者不足への対応として県外からやってきた若手のダイバーとアギヤー漁を行ったり、小さな漁礁を設置して生きた餌を確保したりするなどの取り組みも行っているということです。