東日本大震災の際、地域の情報発信やコミュニティのツールとして、災害ラジオは大きな役割を果たしました。

2024年1月の能登半島地震や記録的豪雨で、大きな被害を受けた石川県輪島市に災害ラジオの開局を目指しているプロジェクトのメンバーらが、宮城県女川町のラジオ局を訪れ、番組づくりなどを学びました。

「女川町内の皆さんの協力を得ながら、ラジオ初体験の私たちの目線からの女川町の今を届けていきます」

宮城県女川町を訪れたのは、石川県輪島市の町野町復興プロジェクトのメンバーら6人です。メンバーらは、能登半島地震とその後に襲った豪雨で、大きな被害を受けた輪島市内に臨時災害ラジオ局の開局を目指していて、5月16日から5日間「オナガワエフエム」のスタジオで研修に励みました。

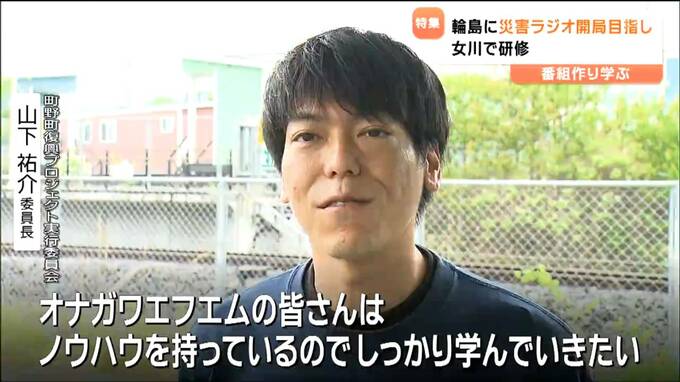

町野町復興プロジェクト実行委員会 山下祐介委員長:

「皆さんが、つい聞きたくなる聞いてしまいたくなる、そのような放送を心がけてやっていくためには、どうしたらいいのか、オナガワエフエムの皆さんは、ノウハウを持っているのでしっかり学んでいきたい」

研修の場として使われているのが、JR女川駅前にあるトレーラーハウス。ここは、かつての「女川さいがいFM」の拠点となったスタジオです。

当時のスタジオ「女川さいがいFM」は、東日本大震災の発生から約1か月後の2011年の4月から臨時災害放送局として運営が始まり、2016年3月までの間ラジオを通じて、様々な情報を伝えながら震災からの復興に立ち向かう町を支えてきました。

輪島市のメンバーらは、「女川さいがいFM」のプロデューサーとして運営にあたった放送作家の大嶋智博さんらの指導を受けながら、より実践的なラジオ番組の運行の仕方などを学びました。

オナガワエフエム 大嶋智博プロデューサー:

「普通の会話と(原稿を)読むところのギヤップをもう少し埋めていけるようにしましょう」

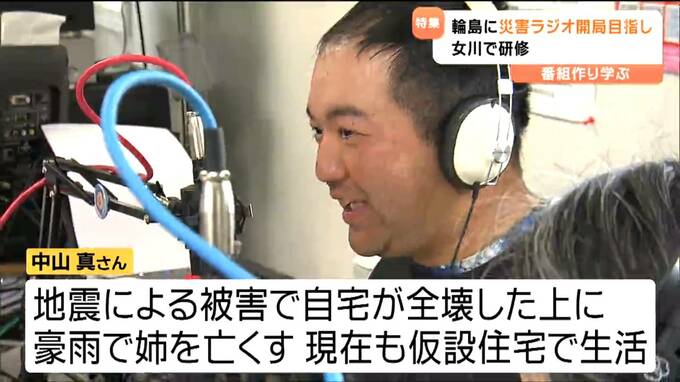

メンバーのひとり、中山真さんです。地震による被害で自宅が全壊した上に豪雨では、姉を亡くしました。いまも仮設住宅での生活を余儀なくされています。

研修に参加した中山真さん:

「豪雨で亡くした姉もそうだが、地震で家がなくなったり、いろいろな複雑な気持ちを抱えているが、それでも地元の町野町を何とかしたいという強い気持ちが表れた」

ラジオ放送でのコメント:

「ラジオの前の皆さんこんにちは!5月17日土曜日午後3時をまわりました!」

この日は、女川町のスタジオからユーチューブのライブ配信による生放送に初挑戦しました。

放送では、メンバーがそれぞれ今回初めて訪れた女川の印象などを語りながら、まちの話題やグルメの情報などを1時間に渡って伝えていきました。

ラジオ放送でのコメント:

「駅降り立ったときにまず印象的だったのが、駅の建物。駅の建物のなかに温泉施設があるというのは一番の衝撃だった」

「それを聞いたときはびっくりした」

「温泉好きには1回入らなくてはいけない」

研修に参加した山崎瑞稀さん:

「いまぐちゃぐちゃな能登でも、いつか女川町のようにきれいになると希望が見えたので、(ラジオを通じて)一緒にやっていける仲間を探したい」

研修に参加した宇羅香織さん:

「町野町も今後、この(女川町の)ようになっていけたらいいなと力に感じながらラジオで盛り上げていけたらいい」

オナガワエフエム 大嶋智博プロデューサー:

「自分たちは、ここの町で頑張っているよということを自分たちから発信していく場所があることは、非常に大事なので、それをやってほしいし、やれるように手伝っていきたい」

輪島市のメンバーらは、今後も「オナガワエフエム」のスタッフなどからの協力を得ながら、6月中に災害ラジオの開局を目指しています。

ラジオ放送:

「最後はこれで締めたいと思います!それでは皆さん、まちの!ウエーイ!」

プロジェクトの実行委員会では、「女川さいがいFM」で使われていた機材を借り受け、今後、スタジオ用のプレハブを設置して開局に向け準備を進めていくということです。また、クラウドファンディングを活用して、災害ラジオの運営資金を募る活動も6月から始めることにしています。