いま、レコードが売れている。アメリカではレコードの売り上げがCDを逆転し、日本でもレコードの売り上げが大きく伸びている。レコードブームの背景には、苦境の時でも技術を絶やさずつないできた日本企業の存在があった。

■世界シェア9割。レコードブームを支える伝統の技

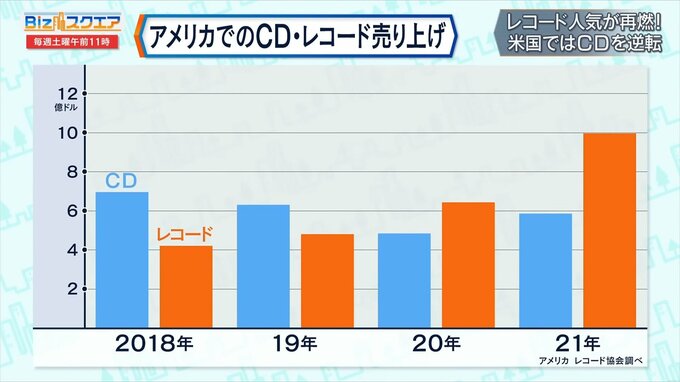

ここ数年、世界的にアナログレコードの売れ行きが伸びている。アメリカでは、2020年にレコードの売り上げがCDを逆転。去年の売り上げは10億ドル、約1500億円とCDの売り上げの約1.7倍になった。

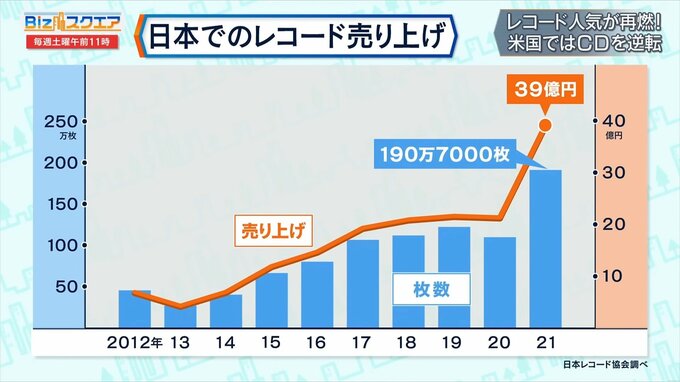

日本でもレコードの売り上げは右肩上がりで、去年は前年比約2倍の190万枚、売り上げも約40億円に達した。東京・渋谷の大手CDショップは2021年、6階のワンフロア全てをアナログレコード専門の売り場にリニューアルした。品揃えは中古レコードを含め7万枚に及ぶ。

売れているのは「竹内まりや」や「宇多田ヒカル」、そして映画「鬼滅の刃」の主題歌を歌った「LiSA」など、大御所から若者に人気のものまでさまざまだ。こうしたレコードブームの背景には、技術を絶やすことなくつないできた日本企業の存在がある。

レコードを聞くのになくてはならないもの、それがレコード針だ。創業82年の「ナガオカ」は、接合針と呼ばれるレコード針で世界シェアの約9割を誇っている。

最盛期にはひと月100万本を生産していたが、CDの普及とともに生産量は落ち込み、1990年代後半には10分の1以下になった。

ナガオカ 長岡香江社長:

落ち込みがかなり厳しかったので、一度平成元年(1989年)に黒字清算したという歴史があります。大所帯のままでは続けられないという判断から、機械をすべて弊社の山形工場に移し、そこでレコード針の生産を続けてきました。レコード針を必要としている方は世の中にたくさんいて、レコード針の生産を続けてくれと、たくさんのレコード愛好者の方々から手紙をいただいたので、その声にお応えして続けようと。

その後、レコードブームがきっかけとなり業績が回復。今年度の生産量は月産平均30万本を超えている。最も重要な針先の大きさは、長さ1ミリ、直径0.25ミリほど。製造工程は①「土台となるチタンの上にダイヤモンドを乗せる」②「高温で熱し、チタンとダイヤモンドを接着する」③「できたものを削り、針先を尖らせる」。針先の研磨や製品の検査など、作業のほとんどが今でも熟練の職人の手によって行われている。

ナガオカ 長岡香江社長:

ナガオカのレコード針は、1本ずつ顕微鏡を見ながら全数検査をしています。熟練の職人の方が目で見て、1本ずつ仕分ける作業になってきます。ナガオカが持っているレコード針を製造する技術がなくなってしまうと、世界中の人たちが困るのではないかと。私が社長の間は頑張って続けたいと思っていました。