水中でいったいどんな現象が起きているのでしょうか。富山湾の海底で起きた「地すべり」が引き起こした乱泥流がシロエビ漁に打撃を与えています。

海中で起きている現象が、富山湾の海底環境を一変させ、名産であるシロエビの漁獲量を激減させています。

この現象の正体とはいったい何なのでしょうか。富山大学の研究チームが海中災害の謎に挑んでいます。

「公害」のように海底環境を一変させた現象

富山大学 立石良准教授

「黄砂や花粉のイメージが一番強いかなと思うんですけど、それのかなりひどい状態だと思っていただければ、そこに住むのは難しいよね…」

研究チームが調査しているのは、去年1月の能登半島地震の影響で発生した富山湾での海底地滑りです。

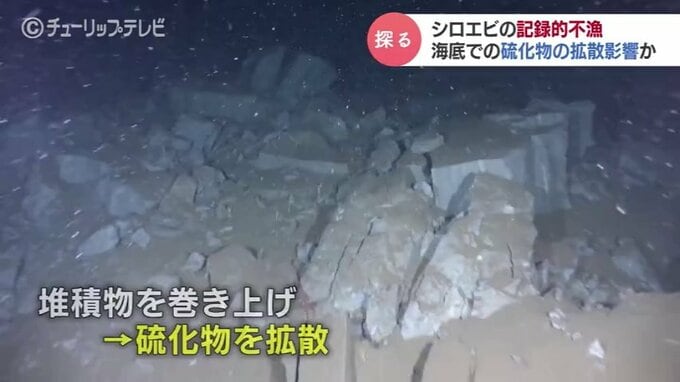

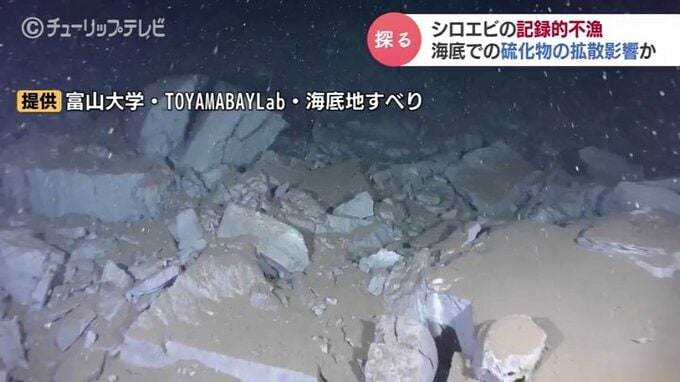

去年10月から12月にかけて富山大学の研究チームが水中ドローンを使って調査したところ、水深約350メートルの海底に大きな岩石のブロックが散乱する様子などを確認しました。

水中ドローンが初めて海底地滑りの痕跡を捉えることに成功しました。

この海底地滑りの影響を受けているとみられるのが “富山湾の宝石” と呼ばれるシロエビです。

地震があった昨シーズンの水揚げ量は、例年の2割程度に落ち込み、今シーズンも不漁が続いています。

県水産研究所によりますと、4月の漁獲量は32トンと例年の4割以下になっており、新湊漁協では一時休漁を余儀なくされています。

「乱泥流」が海底を覆い尽くした…

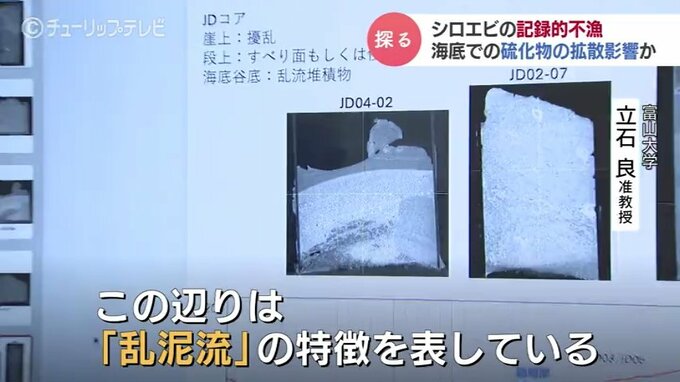

立石准教授らの研究チームは今年3月、海底地すべりのメカニズム解明に向けて海底の堆積物の採取調査を行いました。

採取された堆積物からは、海底の環境が大きく変化していることが明らかになりました。

富山大学 立石良准教授

「一番特徴的なのはこの海底コアのこの部分なんですけど、ここに白い点々があると思うんですけど、これ実は粗い堆積物の塊で、かなり粗いものなんです。荒いものがだんだん上に向かって減っていく。この辺でこうスパッとなくなる、というような様子が見えるんですが、その下もかなり乱れています」

立石准教授によると、海底地滑りにより海底の岩石ブロックが崩壊し、その衝撃で土砂が周囲の堆積物を巻き上げ、流化物などを広範囲に拡散する「乱泥流」という現象が発生したといいます。