アユやウグイなど、千曲川に川魚の季節がやってきました。一方で漁業関係者は、ここ何年もカワウによる被害に頭を悩ませています。地域の伝統を守るために地元の漁協が始めた新たな撃退法とは。

上田市の千曲川で、5月8日にアユの放流が始まりました。

上小漁業組合は6月中旬の友釣りの解禁に向けて、毎年この時期、稚魚およそ2000キロを管内の千曲川やその支流に放します。

この日は、様々な体験を通じて地域の伝統を知ってもらいたいと長野大学の学生を招きました。

漁協:「オッケー、オッケー、最高、最高。これがアユの放流のひとつのやり方」

大学生:「川魚だから流れに逆らって」

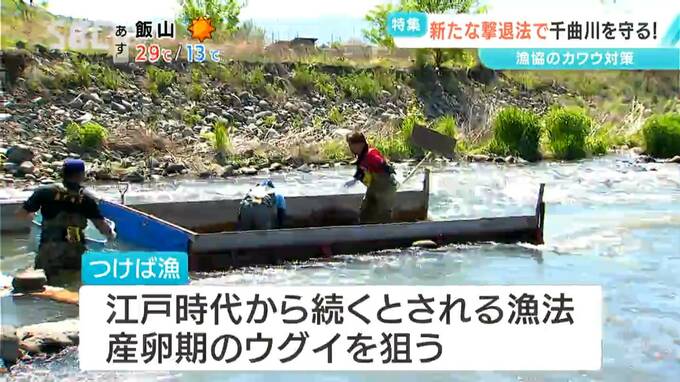

続いて体験したのは、4月下旬から始まるつけば漁です。

この地域で江戸時代から続くとされる漁法で、狙うのは産卵期のウグイ。

木箱に仲間を入れ、そのニオイでウグイを誘います。

また、木の囲いの底に玉砂利を敷いて卵を産みやすい環境を再現し、おびき寄せたところを網でつかまえます。

大学生:「けっこう重い」

漁協:「どんどん動いて」

きれいな環境でしか卵を産まないといわれるウグイ。

漁の時期が終わる6月の末まで、毎日、1日に数回玉砂利を掃除する必要があり、仕掛けを維持するのも一苦労です。

大学生:「本当に重労働で思ったより入らないスコップが。尊敬ですね。本当にかっこいいと思います、川の人たち」

一方、初夏から秋の間、千曲川沿いにはとれたばかりのウグイやアユを提供する食事処、つけば小屋が建てられます。

つけば小屋「鯉西」の2代目として、40年以上、伝統を守ってきた西沢徳雄さん。

西沢徳雄さん:「昔は海の魚がなかなか届かなかったから(川魚は)地元の人が一番食べていた。『晩御飯のおかず足りないから川行ってとってくる』みたいにアユを焼いて干して正月の雑煮のダシにしたり」