“反戦”と学術会議の歴史…安倍政権下で変化

組織の改変に向けた議論が続く学術会議。一方で戦後80年、学術会議の歴史は“反戦”とともにありました。

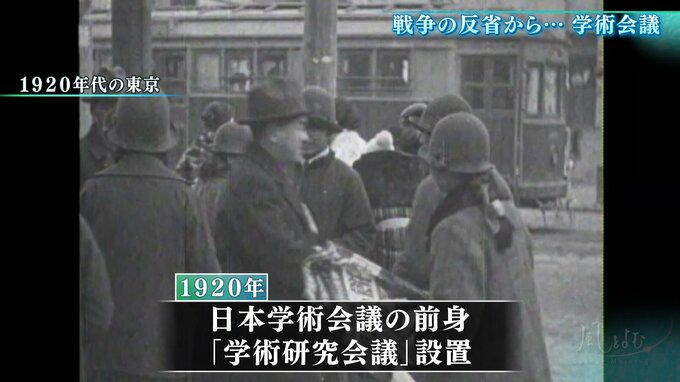

1920年、日本学術会議の前身である「学術研究会議」が設置されます。やがて戦争が激しさを増す中、学術研究会議は変容を迫られます。

東京大学大学院 隠岐さや香 教授

「戦時中の1943年頃に、会員任命が政府の直接の任命になると、完全に人事権が奪われる。そして、軍事研究のコーディネートをするような機関になりました」

結果として、戦争に奉仕する形となった反省から、戦後の1948年、学術研究会議は廃止。新たに1949年、日本学術会議が設立されました。

1950年には、「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない」とする声明を発表。さらにベトナム戦争が泥沼化し、東西冷戦が激しさを増す1967年にも同様の声明を発表します。

しかし、こうした戦争とは距離を置く姿勢に、安倍政権下で変化が訪れます。

2015年、防衛装備庁による、軍事技術に応用可能な研究を助成する制度がスタート。これに科学者らから反発の声が出ました。

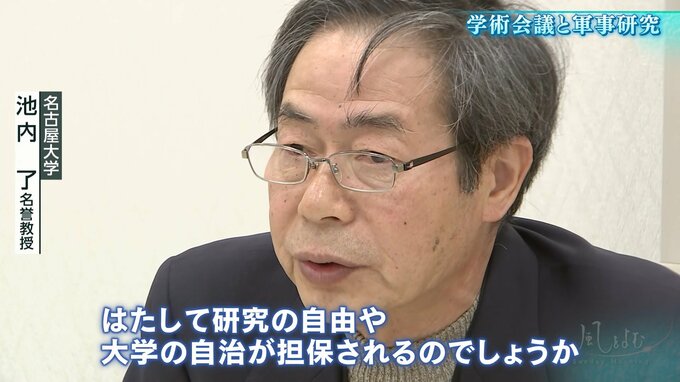

名古屋大学 池内了 名誉教授(2017年)

「各大学、研究機関に応募しないよう求める。(軍事研究に)大量の資金が大学や研究機関に流れ込んできたときに、はたして研究の自由や大学の自治が担保されるのでしょうか」

学術会議は2017年、声明で「政府による研究への介入が著しく問題が多い」などと懸念を表明します。

一方で2022年、「軍民両用の研究と、そうでないものとに単純に二分することはもはや困難」とし、軍事・民間双方で活用できる先端技術研究については、実質認める見解を出しています

そうした変化の中、今回の法改正で、学術会議の独立性が大きく損なわれるのでは、と大西さんは懸念します。

東京大学 大西隆 名誉教授

「学術会議には、(本来)学術会議として学術の観点から自由に見解を出してもらって、それを社会が、政治がどう受け止めるのか、というのもそれぞれの判断が別にある。

やるべきことは法改正よりも、色々パイプを作って、意思の疎通をもっとスムーズにやっていくことが重要なのではないか。

法律の中身は、その独立性が非常に危うくなるとか、先進国のアカデミーとしてはあまりふさわしくない形態にしようとしている」

独立性を巡って、注目が集まる日本学術会議。その有り様は今後、変わっていくのでしょうか。