■「破壊戦略論というのは、何を破壊するかというと敵の戦う能力と意志なんです」

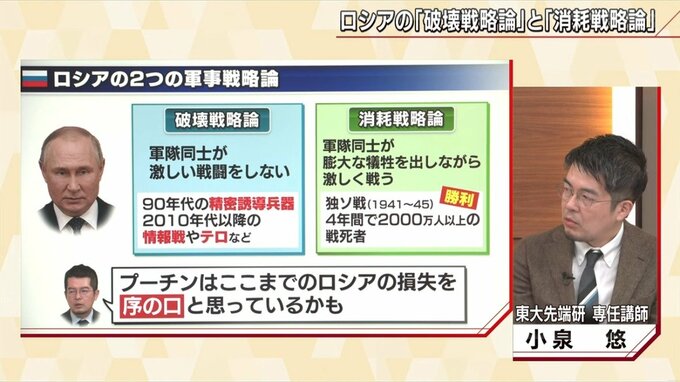

ロシアには2つの軍事戦略があるという。

(1) 『破壊戦略論』・・・兵士同士は直接的な激しい戦闘をしない。

精密誘導兵器などによる攻撃のみならず、情報戦もこれに含まれる

(2) 『消耗戦略論』・・・兵士同士が犠牲を出しながら直接激しく戦う。

第2次大戦における独ソ戦はこれで、4年間で2000万人以上が戦死した

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 専任講師

「破壊戦略論というのは、何を破壊するかというと敵の戦う能力と意志なんです。」

つまり、ミサイルなどで敵の兵器、基地、インフラを破壊することで戦う能力をなくす。また、情報戦で敵の判断を誤らせたり、戦意を喪失させたり、士気を下げるのも破壊に当たる。

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 専任講師

「ロシア連邦議会下院のカルタポロフ国防委員長が作戦総局長だった2015年に言った。これまでの戦争は、プロパガンダ2、軍事力8でやったが、これからはプロパガンダ8の戦争だ。でもこれは軍の中でも未来志向のある人が、心理戦とかで戦わなくても勝てるんだよって考えがちなんです。ところが、ロシアの保守本流である陸軍の将軍たちはあまりこういう考えが好きじゃない。」

相手が小国だったり、戦争の初めのうちは破壊戦略でもいいが、敵が強かったり、戦争が長引けば結局軍事力だというのが陸軍の考え方だという。そして今回のウクライナとの戦いも同じだという。

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 専任講師

「今回もはじめは破壊戦略論だった。だからすぐ終わると思った。特別軍事作戦と呼んでいたのも、それほどの戦いじゃないよってことだった。ところがやってみたらウクライナの足腰が強かった。で、普通の戦争にもつれ込んでいった‥」

結局プーチン氏は消耗戦略に切り替えるしかなかった。第2次大戦の対ドイツ戦では消耗戦の末2000万人の戦死者を出したが、勝利した。つまり、ロシアには消耗戦の成功体験がある。

プーチン氏は今度の戦争で、何人の戦死者を出すのだろうか…?

(BS-TBS 『報道1930』 10月26日放送より)