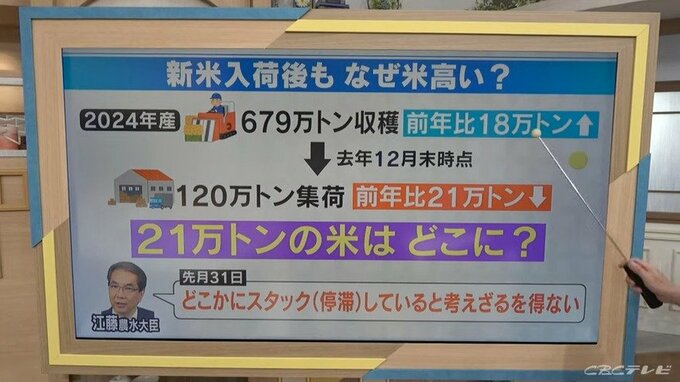

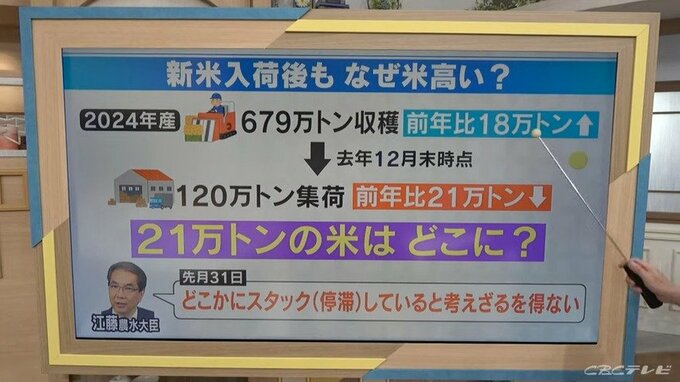

去年から続く「令和の米騒動」は、国の農政に対する不信感を浮き彫りにしています。当初、当時の農林水産大臣は「新米が順次供給され、円滑な米の流通が進めば、需給バランスの中で一定の価格水準に落ち着いてくる」と楽観的な見通しを示しました。しかし、実際にはコメ不足と価格上昇が続き、大臣は「コメがどこかにスタック(停滞)している」と、あたかも業者がコメを隠し持っているかのような発言をしたのです。

ところが、コメはどこにも見当たらず、政府は「備蓄米の投入」を余儀なくされました。しかし、この備蓄米も期待されたほど流通せず、コメ価格は政府の思惑とは裏腹に上昇し続けています。

こうした状況を受け、国はこれまでのコメの減産政策を転換し、増産へと舵を切りました。そもそも、国は1970年から2018年まで半世紀近くにわたり減反政策を続け、その後も米価維持のため「生産調整」という名目でコメの生産量を抑制してきたのです。

その結果、コメは余るという状況から一転、不足するという事態に陥り、国民生活に影響を及ぼしています。かつて農林水産大臣を務めた石破茂首相も、「ギリギリではなく、コメの生産を増やしていく」と明言し、コメ増産を打ち出しました。