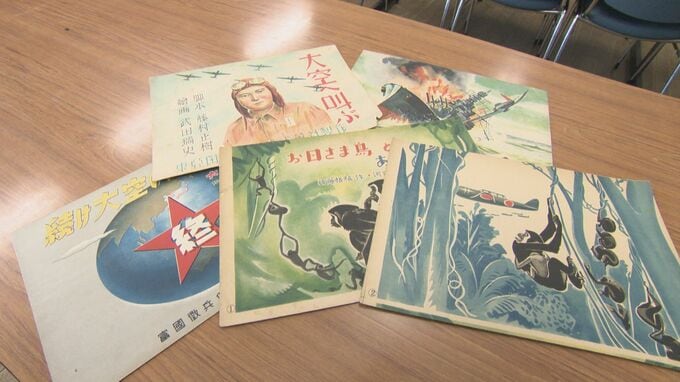

田辺さん:「日本の航空母艦ですね、アメリカ軍を攻撃するなんていうシーンもありますし」

第二次世界大戦中、子どもたちの戦意高揚を目的に、大量に制作された国策紙芝居です。

田辺さん:「みんな飛行兵になって世界中を駆け巡りましょうって、そんなストーリーですね。昭和18年って書いてありますね。子ども達に、早く少年飛行兵になりましょう、敵を倒しましょうってそういうことを教えた紙芝居だと」

文献やインターネットで探せば、すぐに見つかる資料ですが、田辺さんは、モノとして残すことが大切だと考えています。

田辺さん:「こういうものは昭和20年の8月15日以降、みんな捨てられちゃうんですが、この学校はいくつか残って保管してあったんですね。何かの形で残さないと、当時の先生が燃やさずにとっていたものだと思うので、その思いは引き継ぎたいと思っています」

この日、田辺さんの姿は市内の小学校にありました。3月末で138年の歴史に幕をおろした長野市立清野小学校。資料室で、何やら物色する田辺さん。

清野小校長 小林和子校長(当時):「田辺先生の目線で見るといろんなものが発見されてくる。それがガラクタではなくてお宝になっていくというか」

閉校により処分されてしまうかもしれない教材や資料を見て回り、残すべきものを見極めます。

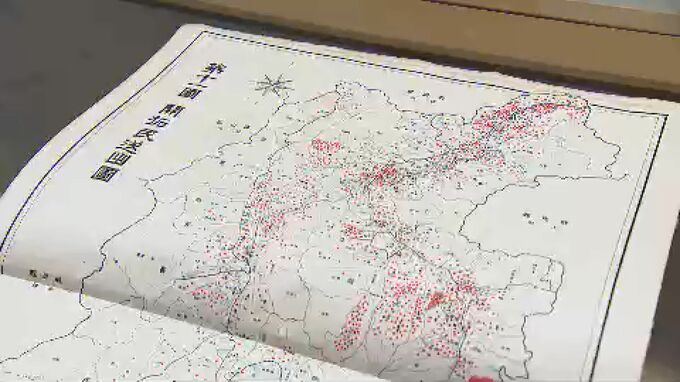

田辺さん:「昭和16年、これ戦前資料だよ」

昭和初期の長野県の地図帳には、満蒙開拓に送り出した人数が、村ごとに示されていました。

田辺さん:「これすごいな、子どもたちに見せたいな」

明治19年に創立して以来、度重なる校舎の建て替えの際も捨てられずに残されてきた教材や資料。

田辺さん:「どうして残したんだろうねっていう意味も含めて教えられればと思います」

田辺さんは、その思いを受け継ぎたいと考えています。

たとえそれが、ゴミのように見えても…。もしかすると、「宝」なのかもしれません。

戦争の記憶を次世代につなぐ証言や写真、資料など、メールかファックスでご覧の宛先までお寄せください。メール/news@sbc21.co.jp FAX/026-237-0585