NBC被爆80年シリーズ企画「銘板が伝える8.9」。第2回は、原爆投下からわずか3時間後、国鉄の救援列車が停車した照円寺。焼けただれた人々が這うように集まったその地に、いまも変わらぬ姿で立ち続ける門柱があります。あの日を見つめていた石の証人と、そこに刻まれた記憶です。

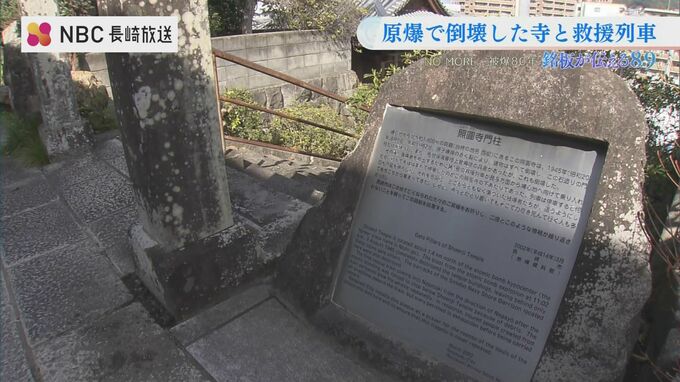

爆心地からおよそ1.4キロ北に位置する「照円寺(しょうえんじ)」。1923(大正12)年築。現住所は長崎市清水町。

原爆で寺の建物はすべて倒壊し、二本の石造りの門柱だけが残りました。現在高台に建つ寺は戦後に再建されたものです。

二本の門柱は境内の階段を登りつめた正門で、今も被爆当時の姿を留めています。門の傍らにたてられた「銘板」に、あの日の惨状が刻まれています。

当時14歳だった寺井眞澄さんは、この寺の軒下で被爆しました。

寺井眞澄さん:

「瞬間的に強烈な光を受けまして、それ以後記憶がなくなってしまってまして…。住職の母親、きょうだいがおりましたけど母親が本堂の瓦を直接受けたんでしょう、瓦が頭に突き刺さったまま亡くなっていました…」(二〇〇五年取材)

寺域には、海軍(佐世保)警備隊の兵舎がありましたが倒壊、寺と運命を共にしました。住職夫人は負傷して目も見えない重体、8か月の赤ん坊は即死、8歳の子は負傷と記録されています。

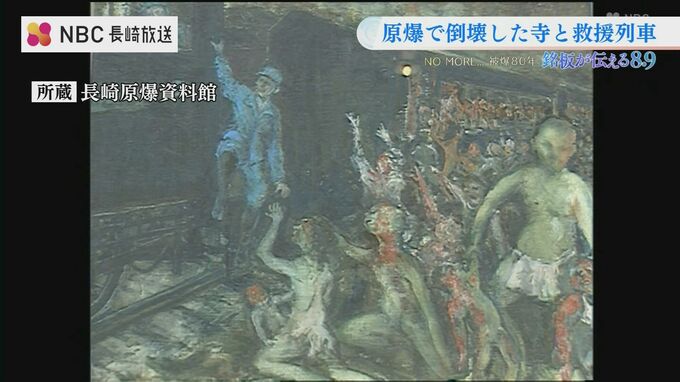

原爆投下のおよそ3時間後、照円寺の下に停車したのが国鉄の救援列車第1号でした。うずまく火の煙に行く手を阻まれ、ここで停車した8両編成の列車。何回も何回も汽笛を鳴らすと、焼けただれた負傷者たちが、這うようにあちこちから集まってきました。

その機関士だった光武富士男さんは、当時をこう振り返っています。

光武富士男さん:

「助けようと思って手を握っても皮がべらって剥げてですね…どうしても掴み上げることができなかったという人もおるし…。デッキが高いもんですから、倒れた人を踏み台にして自分が早く逃れようとする人、もういろいろ様々…見ておれんやったですよ。見ておれんけれども本当どうにかしようと、でもどうもできないわけですね」(一九九四年取材)

負傷者の収容は命がけの作業でした。午後4時頃、救援列車は諫早海軍病院を目指して照円寺下を出発。列車はその後も続き全部で4本、輸送人員は約3,500人。

しかし多くの被爆者が列車にたどり着く前に、あるいは列車の中で、次々と死んでいきました。

あの日、救援を求める人々の声を聞いていた照円寺の門柱。銘板が伝える80年前の記憶です。 参考:「被爆建造物等の記録」(長崎市)