アルマゲドン将軍の異名をとり、鳴り物入りで新司令官に就任したスロヴィキン将軍がロシア軍の戦況の厳しさを公言するという異例の事態の一方で、ウクライナはロシアのミサイル、カミカゼ・ドローン、ロケット砲による連日の攻撃でインフラ施設を中心に甚大な被害を出している。

もはや長期化必至のウクライナ戦争。この戦争の展開が読めない理由の一つに戦争を始めたプーチン氏がKGB出身ということがある。大国の国家元首に元スパイという経歴はあまり聞かない。そのプーチン氏が今後考えるであろうことを読み解いた。

■「プーチン氏は、負けた時に独裁者に何が起こるかよく知っている」

ロシアの現代史と政治を研究するイギリスの歴史学者が、今回のロシアの状況は第一次世界大戦時のロシアに似ているという。一体どういうことなのか。

イースト・アングリア大学 ピーター・ウォルドロン 名誉教授

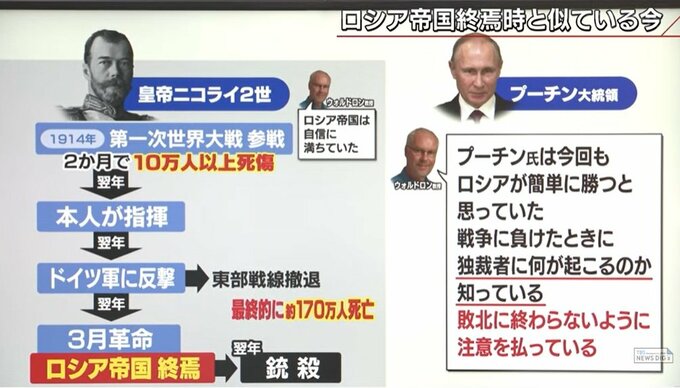

「1914年、ロシアがドイツ、オーストリア、ハンガリーと戦争を始めた時、ロシアは自信に満ちていた。彼らは簡単に勝てると思い込んでいた。今回もロシアは簡単に勝てると思っていた。3日以内にキーウを落とすとね…。彼らは戦勝パレードまでも計画していた。(中略~結局最初の2か月で10万人の死傷者を出しても勝てず)戦争が巧くいかないロシアは、1915年の夏、皇帝ニコライ2世自ら軍の指揮を執り始めた。プーチン氏はまだそこまで行っていないが、最近は軍を細かく管理しているという報道がある。つまり戦争が巧くいかないとき、ロシアのリーダーは自分が現場の指揮官よりよくわかっていると思い込み現場を細かく管理しようとする」

直接指揮をふるったが戦況は好転せず、戦争開始から3年後、ロシアでは革命(3月革命)が起こりニコライ2世は失脚、翌年銃殺された。

イースト・アングリア大学 ピーター・ウォルドロン 名誉教授

「戦争に負けることは独裁政権にとって非常に危ないこと。現在のロシアの指導部は帝政ロシアとの類似点を認識していると思い、プーチン氏は1915年から17年にロシアに起こった政治的混乱を繰り返したくないのだ。敗北の歴史と負けた時に独裁者に何が起こるかよく知っている。プーチンの観点から見るとウクライナの戦争が敗北に終わらないよう注意を払っている」

甘く見て始めて、巧くいかず自らしゃしゃり出て深みにはまる・・・。ニコライ2世とプーチン氏。

そこまでは似ているかもしれない。しかし・・・

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 専任講師

「似ているからといって同じ展開にはならない。むしろ“歴史の一回性”(同じことは2度起こらない)というように歴史学の授業で必ず教えられる。ただメカニズムが似ていると同じような結果を招く可能性はある。第一次大戦のロシアは総力戦がうまくいかなかった。つまり様々なリソースを管理して戦争のために活かしていく能力があると思っていたら無かった。今回のロシアは、プーチン氏が国民の反発を恐れて、戦時体制だと宣言もしていないし、動員も部分動員しかできない。企業にも戦時生産命令も出していない。国内に向けて総力戦体制が取れない。その点は似ている。(中略)ただ今のロシアに、プーチンへの不満が高まったとしても革命を起こすような機運があるかっていったら全くない。だから戦争がうまくいかなくて不満が募ってロシア革命、みたいな展開になると短絡的に考えることはできない」

■元スパイが独裁者として大国を運営した時にどうなるのか、それを一番わかるのは同じスパイのCIA

かつてのロシアと今のロシア、共通点を見つけることはできるかもしれないが、最大の違いは、ニコライ2世は皇族であり、プーチン氏は元KGBだということ。この点に注目するのは明海大学の小谷教授だ。

明海大学 小谷哲男 教授

「バイデン政権でロシア問題の分析はCIAが中心にやっている。それはCIAが情報機関だからだけではなく、プーチン氏がKGB出身だからなんですね。元スパイが独裁者として大国を運営した時にどうなるのか、それを一番わかるのは同じスパイのCIAだと…。それでバイデン政権においてはCIAの役割が大きい。スパイというのは自分の立場、権力を一番に考える。簡単にクーデターのようなことが起こらないように十分に策を張り巡らせている。そう考えるとなかなかニコライ2世のような終わり方は無いと思う」

部下も国民も信じない、まず疑う、プーチン氏の得意技かもしれない。さらに元スパイであることと関係があるか否か不明だが、ここへ来て再び浮上してきた言葉がある。“暗殺”だ。