“加速する多様性”現代の働き方

小川彩佳キャスター:

昭和の精神論ともまた違った光景が広がってましたよね。

AIエンジニア 安野貴博さん:

人によって合う合わないはすごくあると思うんですが、私はこれをポジティブに見ている部分があります。働く選択肢としてお互い合意で入っているのであれば「あり」だと思います。

ただ、これには、向き不向きがあると思います。

職種として営業職みたいなところは、ああいう雰囲気がすごい合うかもしれないし、逆に僕みたいな技術職だと全然違います。いろんな雰囲気があるというのは、いいなと思いました。

藤森祥平キャスター:

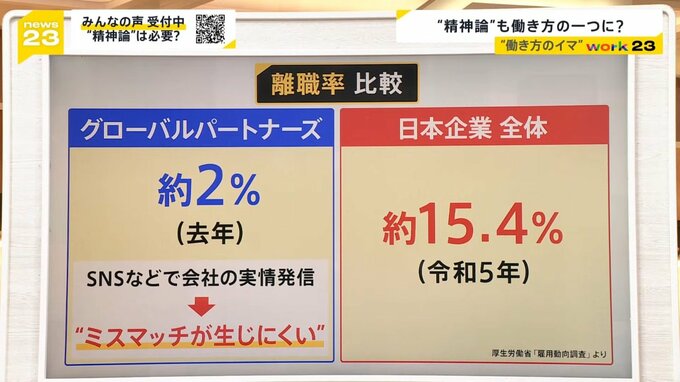

グローバルパートナーの去年の離職率は約2%ほど、日本企業全体で見ると約15.4%です。離職率は低く抑えられています。

事前にSNSなどを通じて会社の実情を発信してるから、入ってくる人とのミスマッチが生じにくいということです。

小川彩佳キャスター:

今後、精神論も一つの働き方ということで、多様性の中に入っていくのでしょうか。

AIエンジニア 安野さん:

社員が事前に、この社風をわかってるかどうかというのは、重要なポイントだと思います。知らずに入社して、この社風だったらみんなびっくりしますけど、この会社はTikTokとかでも公開しています。

なので入社する方はわかってますし、ある意味この公開っぷりというは、昭和というより、超令和的なんじゃないかなと思います。

藤森キャスター:

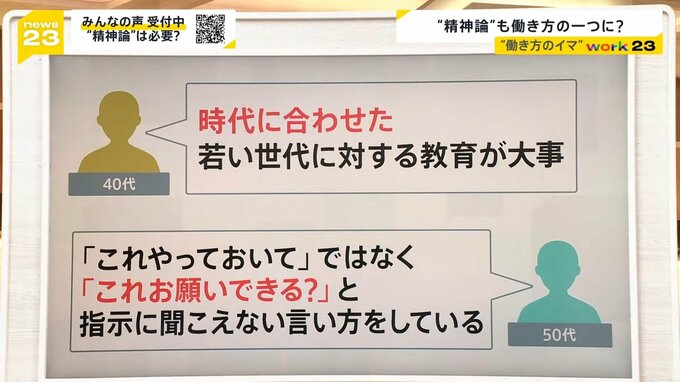

職場での精神論について、街で聞いてきました。

金融系・20代

「反対ですね。時代にあってないのと、やっぱ無理があるだろうと思う」

不動産営業・40代

「精神論の考えは古くなってきていると感じる。下の子たちが納得しないと今は動かないということが結構多い。コミュニケーションがなかなか難しい」

藤森キャスター:

一概に精神論というふうにくくると、持つイメージや手法が違うから、気をつけなきゃいけないなとは思いますが、本音を出せない部分についてどう思いますか。

AIエンジニア 安野さん:

今はコンプライアンスであるとかハラスメントの問題とかで、お互い気を遣い合うコミュニケーションが起きてると思います。

本当は気を遣いながらも、言いたいこと言えるのが理想ではあるんですけども、ただ言えないだけになっちゃってるような現場もある中で、逆に本音が飛び交ってる空間というのが魅力的に見える方もいるんじゃないかなと思います。

小川彩佳キャスター:

精神論というのがなぜ敬遠されてきたかということを考えると、行き過ぎた精神論というのは冷静な判断力を失わせたり、いつの間にか心が疲弊して、それにも気付かなかったり。

長時間労働やハラスメント、さらには過労死などを生んでしまう温床にもなりかねないということも、忘れてはならないと感じます。

AIエンジニア 安野さん:

若い方と話してると、「怒ってくれる人がいないんだ」という悩みも結構聞きます。「そういうのもハラスメントだ」という意見までありますから、難しいですね。