「年齢計算ニ関スル法律」と「民法143条」

ここで絡んでくるのが、2つ目の法律です。

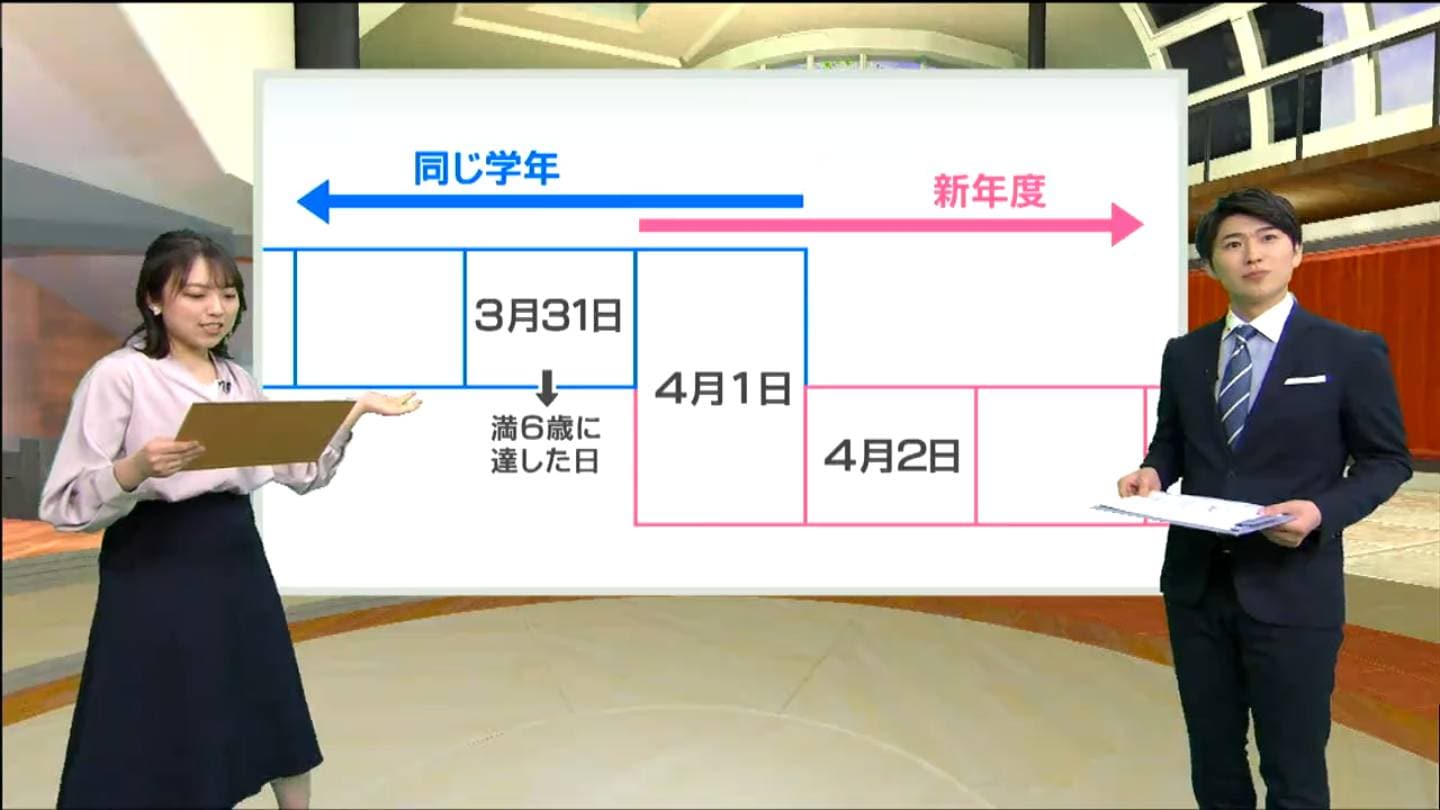

ポイントは、「満6歳に達した日」がいつのことを指すのか、ということです。

県教育庁義務教育課 佐藤浩一さん:

「では、満6歳に達した日がいつなのか、ということになります。年齢の計算については『年齢計算ニ関スル法律』に定められています。

『年齢計算ニ関スル法律』の第1項には『年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス』。そして第2項には『民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス』とあります。つまり『生まれた日を1日目として計算し、その計算方法は民法143条の考え方を使う』ということです。

2つ目の法律が「年齢計算ニ関スル法律」、そして、3つ目の法律が「民法143条」になります。

県教育庁義務教育課 佐藤浩一さん:

「この『民法143条』。ちょっと分かるようで分からないので、民法のほうも見てみたいと思います。民法の143条によりますと、人は、誕生日の前日が終了するとき、つまり午後12時に初めて年をひとつ年をとる、ということになっています。つまり4月1日に誕生日の人はその前日となる3月31日の午後12時に年をとるということになる」

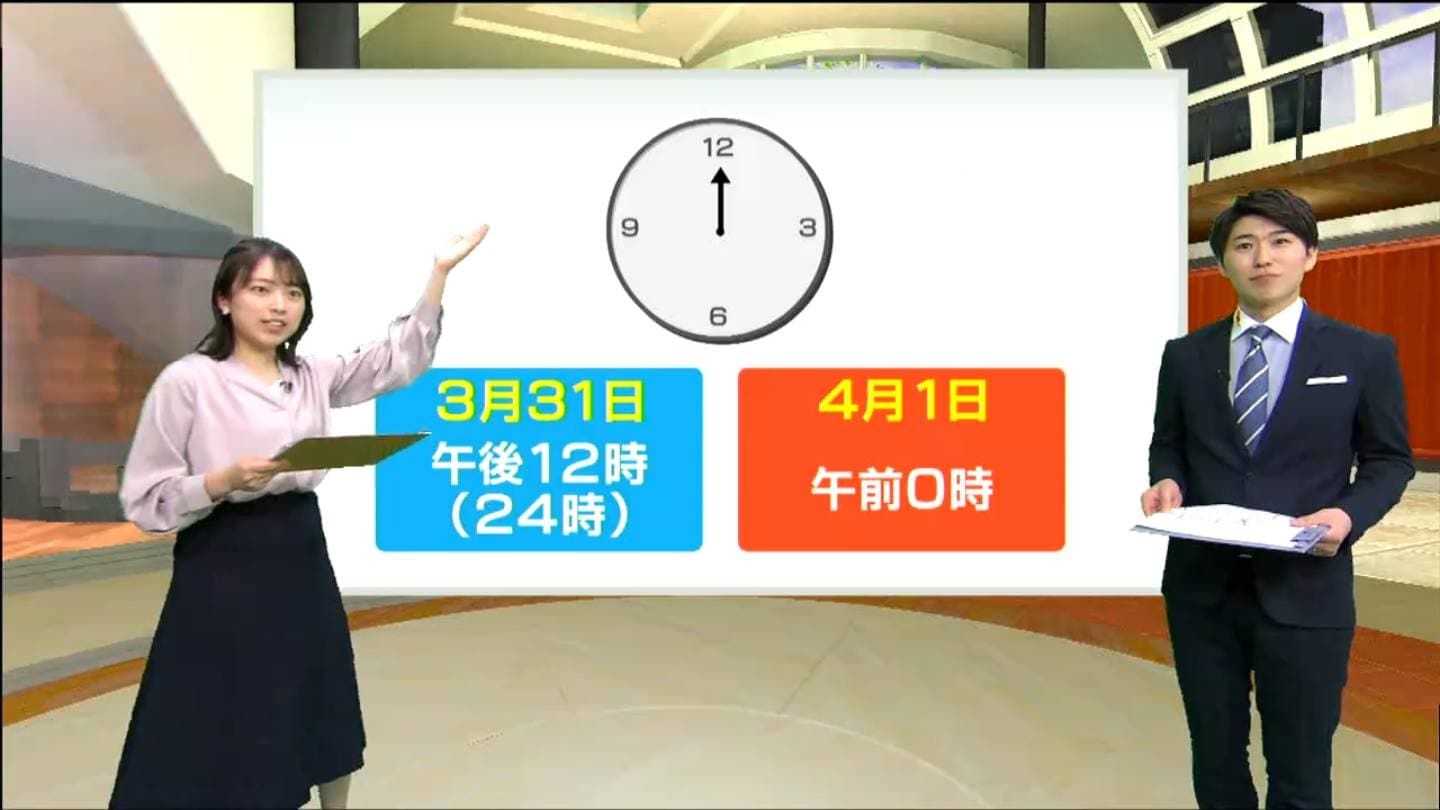

時計で考える「いつ年をとるのか」

この2つ目の法律、3つ目の法律を合わせて4月1日生まれの人がいつ年をとるのか、時計を用いて考えます。

深夜に時計の針が12で重なる時間の捉え方として、2通りの解釈ができます。

3月31日の終わる瞬間、午後12時(24時)。

そして、4月1日の始まる瞬間、午前0時。人はいつ年をとるか、というときに使われるのは前者の考え方です。

つまり、誕生日の前日をまるまる一日過ごし終えたら、そのとき年をとる、ということです。

では、なぜこうした決まりにする必要があるのでしょうか。