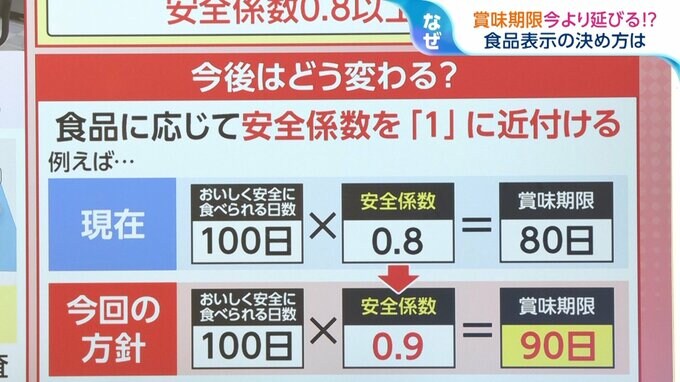

賞味期限の設定方法

賞味期限は現在、さまざまな検査で出た日数に「安全係数」という0.8以上の数字を掛け算して設定されています。

今回、消費者庁が固めた方針では、安全係数を食品に応じて「1」に近づけ、賞味期限をなるべく長く設定するよう企業に求めています。

「おいしく安全に食べられる日数」が100日のケースで、安全係数が「0.8」だと賞味期限が80日。

例えば安全係数を「0.9」にしたら、賞味期限は90日。期限が10日延びることになります。

コメンテーター 山之内すず:

自己判断で決めるのが怖いから、書かれてある日数までに食べるという認識なので、安心してこちらも食べられる。食品ロスの削減にもつながると思うと良いですよね。

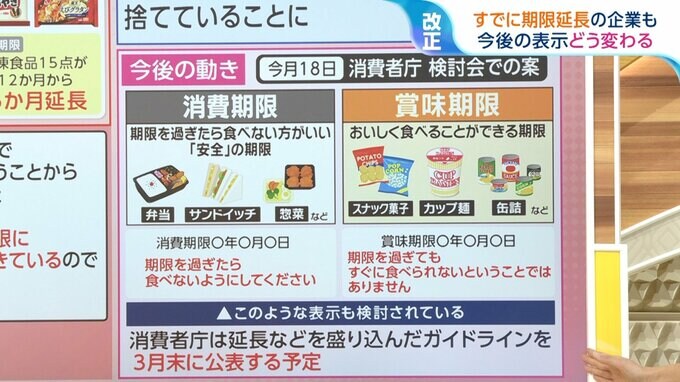

ガイドラインは3月末公表

消費者庁は延長などを盛り込んだガイドラインを3月末に公表する予定です。

▼消費期限⇒「期限を過ぎたら食べないようにしてください」

▼賞味期限⇒「期限を過ぎてもすぐに食べられないということではありません」

といった表示をすることも合わせて検討されています。

食品ロスは今日本では1年間で472万トンあり、1人あたり毎日おにぎり1個分(103g)を捨てていることになります。

江藤愛アナウンサー:

毎日もったいないですよね。いろいろな食べ物を賞味期限順に並べて早い方から食べていくんですけど、それでも間に合わないときってありますもんね。

だからやっぱりちょっとでも伸びてくれると本当にこっちとしては安心できますよね。

恵俊彰:

必要なものを必要な分だけ買っていくスタイルになるべく近づけることが大事な一方で、日本は災害大国だから、保存食をいろいろとっておかなきゃいけないというのもありますもんね。

(ひるおび 2025年3月24日放送より)