およそ2年前に運用が開始された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」をご存じでしょうか。防災につながる重要な情報にもかかわらず、認知度の低さが課題となっているこの情報について改めて考えます。

(記者リポート)

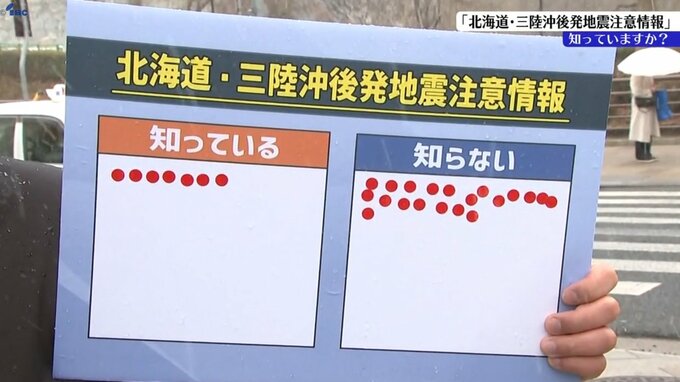

「北海道・三陸沖後発地震注意情報を知っているか街の人に聞いてみました」

(街の人は)

「(どういった情報だと思いますか?)検討つかないですね」

「ちょっと分からないです。知っておかないと自分の生活に支障をきたすと思いますね。自分も含めて、周りもあまり認知していない人が多いかなという印象はあります」

「ちょっと知ってるぐらいで、詳しくは知らないですけど、そういうものはあることだけは知ってます。いつ来てもおかしくないとは感じますね」

(記者リポート)

「1時間調査をしたところ、知っているが7人、知らないが20人と多くの人が知らないという結果になりました」

最も多かったのは名前は聞いたことはあるものの、どのような情報なのかは知らないという人たちでした。

それでは「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。一体どんな情報なのでしょうか?

北海道の根室沖から岩手の三陸沖にかけてマグニチュード7クラスの地震が起きた際に発表される「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、後発の大規模な地震の発生する可能性が普段より高まっていることを伝える情報で、住民に注意を促すことを目的におよそ2年前の2022年12月、国が運用を始めました。

情報が発表される対象は、北海道から千葉県にかけての7道県182の市町村で、県内はご覧の23市町村が対象です。

これは事前の避難を求める情報ではありません。

情報が発表された場合対象の市町村では1週間程度、普段の生活を続けながら備えを確認し揺れを感じたり津波警報が出されたりした時に、すぐに避難できるようにしておくことが求められます。

国は世界的な事例を踏まえると、情報が出された場合に後発地震が発生する確率は、概ね100回に1回程度としています。

14年前の東日本大震災の際は発生の2日前に三陸沖を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生していて、この地震が先発地震で東日本大震災が後発地震だと考えられています。

情報の運用開始から2年以上。これまでに発表された例はなく、認知度の低さが課題です。こうした現状に国は情報の名称の変更を含めた対応を検討しています。

(坂井学防災担当大臣)

「認知度向上には国民にとってわかりやすい名称であることも重要。名称の変更なども気象庁と相談してもらえないかと」

防災につながる重要な情報となる「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の正しい理解の促進が求められています。