伝承の意義や課題 シンポジウムで語られたこと

バスツアーの後には震災伝承について考えるシンポジウムも開かれました。

岩手、宮城、福島で活動する3人の語り部がパネリストとなり、伝承の意義や課題について議論しました。

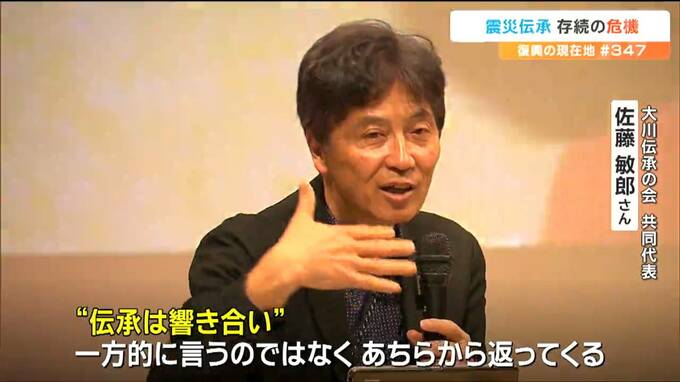

大川伝承の会 共同代表・佐藤敏郎さん:

「“伝承は響き合い”。一方的に言うのではなく、あちらから返ってくる。それをまた響き合わせる。そうやって広がっていくのが伝承だと思う」

パネリストのひとり、佐藤敏郎さん。石巻市の震災遺構・大川小学校で語り部活動をしています。

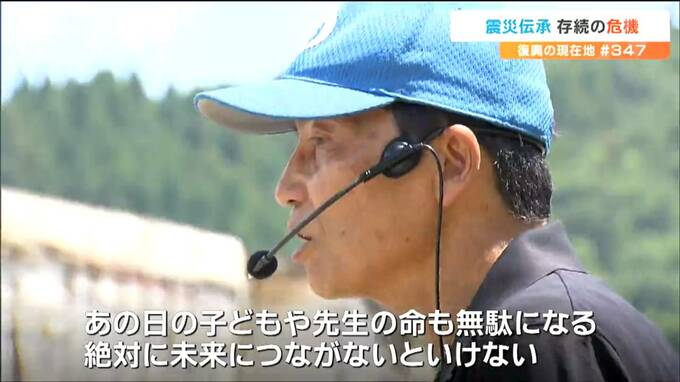

佐藤敏郎さんの語り部:

「頑張ったから仕方がないとか、かわいそうだから、つらいからで(考えるのを)やめたら、あの日の子どもや先生の命も無駄になる。絶対に未来につながないといけない」

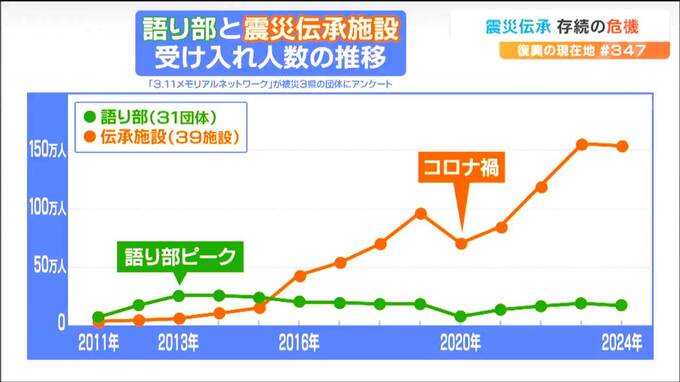

震災発生から数年間、被災地を訪れる人たちに津波の恐ろしさや避難の大切さを発信してきたのは、佐藤さんたちのような主に民間の語り部や伝承団体です。ただ、2016年頃から行政が主体の伝承施設が次々に開設し来館者を伸ばす一方で、民間の語り部が受け入れる人数は2013年をピークに伸び悩んでいて、相乗効果を生むような連携はできていないのが実情です。

3.11メモリアルは「競合が起き、行政が民間の活動の場を奪ってしまう場合がある」と警鐘を鳴らします。

3.11メモリアルネットワーク・武田真一代表理事:

「最も重要なのは個々の活動が単体で孤立しないようにきちんとつながって、日本全体で共有するための発信を続けていくこと」

伝承には資金面の課題もあります。実は、国の復興財源から伝承活動に活用されていた助成金が来年度で廃止または大幅に縮小となる見通しです。シンポジウムで内閣府の防災担当、後藤隆昭政策統括官は、民間団体への行政サポートには難しさがあると話しました。

内閣府・後藤隆昭政策統括官(防災担当):

「本来あるべき形としては民間の中でうまく資金的なところも含めて自立してもらうこと。行政の立場としては自立支援をしていくことは大事」

大川伝承の会 共同代表・佐藤敏郎さん:

「むしろ大事なのはここからですよね。ましてやこれからあの時生まれていなかった子どもたちが(伝える)世代になる」

大川小では今、被災経験のない大学生が語り部を始めています。佐藤さんは「今後の語り部のモデルになる」と若い世代に期待を寄せています。

大川伝承の会 共同代表・佐藤敏郎さん:

「伝承活動の大事な局面はここから。それなのにその助成金がなくなるのは本当は逆ですよね。ここから増やしていくくらいじゃないとダメだと思う。行政がやるのは助成金を出すことというより、(伝承の)意義をしっかり認識してもらうような啓発啓蒙、そういうことを含めた応援をしてほしい」