東日本大震災の発生から14年。教訓を次世代に伝えようと遺族を中心に行われてきた語り部による震災伝承活動の存続が今、危ぶまれています。また震災遺構や伝承施設は整備されたものの行政と民間の連携には課題も残されています。

3月1日、震災の被災地を巡るバスツアーが行われました。参加者が訪れたのは住民93人が犠牲になった気仙沼市の杉ノ下地区です。

語り部・小野寺敬子さん:

「ここに集落がありました。312人の住民、それから85戸の家があった」

小野寺敬子さん。地区を襲った津波で父を亡くしました。月命日などに指定避難場所だった高台のふもとで語り部をしています。

語り部・小野寺敬子さん:

「右手の方から家が積み重なって、5棟6棟とマンションみたいになってザーッと流れてくるのが見えた」

故郷の記憶をつなぎたいと、元住民の仲間たちと語り部を続けていますが、懸念していることがあります。

語り部・小野寺敬子さん:

「4人のうち2人が77歳になりました。『もうちょっと無理かもな』と言われた時に、じゃあここの語り部をどうしようかと」

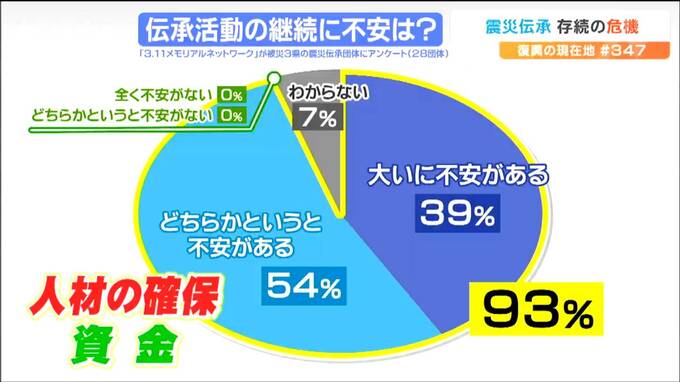

バスツアーの主催団体でもある公益社団法人「3.11メモリアルネットワーク」が震災伝承に取り組む団体を対象に行った調査の結果、伝承活動の継続に「不安を感じている」と答えた団体が93%に上りました。主な理由には「人材の確保」や「資金」の問題が挙げられています。

語り部・小野寺敬子さん:

「どこの伝承する場所もそうだと思うが、“語りを引き継いでいく”というのが今一番の問題なのかなと思う」