■国民に丁寧な説明がされないまま“実質義務化”に

国山ハセンキャスター:

原則義務化されるマイナ保険証。どんなメリットがあるのでしょうか。

まずは、専用のサイトで自身の診療履歴や、そこで処方された薬の使用歴を簡単に確認できるようになります。また、医療機関同士でも診療記録や処方された薬の情報を共有できるということで、より迅速な医療が受診できるようになります。

小川彩佳キャスター:

メリットも多くありますが、不安の声も多く聞かれますよね。実質義務化されることになりそうだという点についてどう思いますか?

東京経済大学 現代法学部 上机美穂教授:

実際に賛否両論あるところですが、行政事務を迅速化するためにはマイナンバー制度自体は必要なものではないかと思います。

ただ、制度の利便性や個人情報がどう扱われるかということがしっかり説明されないまま、国民が理解しないまま事実上の義務化に踏み切ってしまったということについては、少し懸念があるかなというところです。丁寧な説明がされないままポイントなどによるカードの作成が図られたことによって「情報流出が怖い」という印象、不安を持つ方がいることについては、まだ解消されていないのではないかと思います。

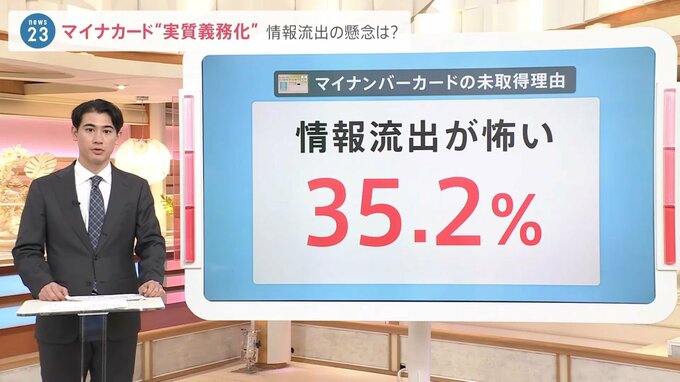

■3割以上が「情報流出怖い」利用拡大に向けて情報収集・保管・管理のルールが必要

国山キャスター:

「情報流出が怖い」という言葉がありましたが、デジタル庁の調査ではマイナンバーカードを取得しない理由として、やはり「情報流出が怖い」という人が35.2%に上っています。

一方、政府は現在▼社会保障(年金・労働・医療・福祉)、▼税、▼災害の3分野に限っているマイナンバーの利用をさらに拡大することも検討していまして、より多くの情報がマイナンバーに紐づけられる可能性はあります。

小川キャスター:

あらゆる情報が一元化され、紐づけされることになると心配になるのがやはり情報管理の点です。例えば特定の省庁や自治体だけが見ることができるはずの個人情報を、別の省庁や自治体が閲覧できてしまうということはないのでしょうか?

東京経済大学 現代法学部 上机教授:

現段階で行政は「それはない」と否定していますし、そのための方策も準備しているところかと思います。ただ、今後紐づけられる情報がさらに増えていくなかで、意図的ではなくとも“ヒューマンエラー”のようなものが起こりうる。あるいは誰かまったく知らない人が情報を見れてしまう可能性は「ない」と言い切ることはできないのではないかと思っています。

これまで3つの分野に限った利用と言われていたものが、どんどん拡大していて範囲の拡大を検討している状況ではあると思いますが、それと並行してどんな情報を収集して、どう保管・管理していくのか。こういったことを議論して、ルールを作ることが必要になってくるのではないかと思います。

私たちも自分が提示したマイナンバーで、どういうふうに情報が利用されているのか。あるいは国民がもっと関与した形でチェック機能を作るのも一案ではないかと思います。

小川キャスター:

私たちが漠然とした不安を感じることがないような仕組みづくり、説明がますます必要ということになってきますね。