■医療機関の対応は急ピッチ

2021年10月に「マイナ保険証」の本格運用が開始され、政府は2023年4月には原則としてすべての医療機関・薬局で使えるようにするという方針を示しています。

ただ、10月2日時点では使用可能な医療施設は4割弱にとどまっています。あと半年間で6割ほどが追いつくのか、というところです。

――2024年の秋には保険証をなくしていきましょうという方針ですが、間に合うんですか?

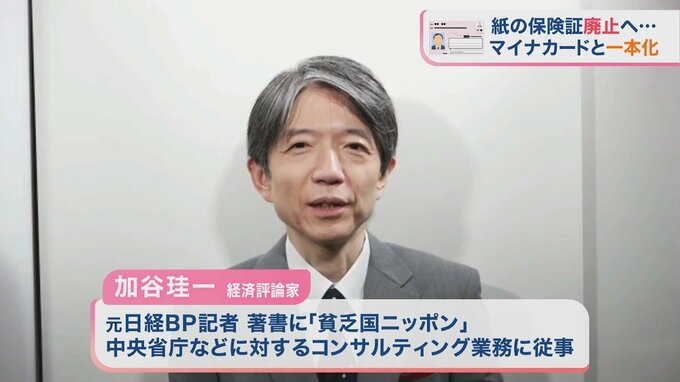

経済評論家 加谷珪一氏:

本来は期限を設けずに進めていくという方針だったんですが、デジタル庁ができたということもあって、政府は時間を区切って、かなり急ぎたいという方向に舵を切ったんじゃないかと思います。ただちょっと時間が短いので、相当混乱はあると予想されます。

恵俊彰:

そうですよね。現在でもマイナンバーカードは保険証として使えますが、それを読み取るリーダーが全部の病院に揃っているわけじゃない。僕もマイナンバーカードを持ってるんですけど、自分の行く病院では、まだ使えない。まずそこが2023年に間に合うのかどうかですよね。

経済評論家 加谷珪一氏:

病院側の体制も整っていないですし、国民の側も健康保険証との紐付けがまだあまり行われていない。さらにマイナンバーカード自体持ってない方もいらっしゃいますから、時間が区切られたときに手続きをしていない人をどうするのか。

病院にかかれないような事態は非常にまずいですから、そこら辺の対策をちゃんとしないといろいろ混乱が生じると思います。

コメンテーター 中川翔子:

医療現場で混乱が起きちゃうとどうなのかなと思ったり、それこそ「失くしたらどうしよう」って不安とかありますね。

弁護士 八代英輝:

医療機関によっても違いますけども、保険証の掲示は月1回で済むじゃないですか。その代わり診察券は毎回見せますけれども。両方を兼ねるということになると、毎回医療機関に行くたびにマイナンバーカードを持って提示して、暗証番号入れて、顔認証しなきゃならなくなるって、結構時間かかるんじゃないかなというのはちょっと気になりますね。

■「事実上義務化と同じ」2年後の導入への課題は

落語家 立川志らく:

例えば孤独なご高齢の方は、保険証が“命”じゃないですか。手続きも誰かに手伝ってもらわないとできない場合もある。そういった問題もあるし、マイナンバーカードを作って失くしたときに、保険証が廃止されたら自分をどうやって証明するのか。免許証持ってない、あるいはパスポートが切れていた場合はどうすればいいのか。

いろいろな問題があるから、メリットを聞くとものすごく素晴らしいんだけども、デメリットも同時にどんどん出して潰していかないと、やっぱり混乱が起きますよね。

経済評論家 加谷珪一氏:

IT化になかなか対応しづらい方の問題というのは、既にいろいろなところで起こっています。今回特に「健康保険証」という命に関わるものですので、完璧なサポートをしないと間違いなくトラブルが起こると思う。

政府がどういうような方針で臨むのか、できるだけ早く説明をしないとなかなか理解は得られないと思います。

――今回政府が2024年秋までという時間を区切った目的は?

経済評論家 加谷珪一氏:

政府としては、以前からマイナンバーカードに一本化して行政をデジタル化したいという意向を持ってはいました。ただシステム上の問題や、セキュリティの問題で疑問もある中で、「便利だから使ってくださいね」というような形で普及を促してきたという面があるんですね。

けれどもなかなか思ったように進まないので、これはある種の義務化ですよね。健康保険証が紐付けられてしまうと、事実上義務化と同じことになりますから。そういう形で、半ば強制的にデジタル化を進めていこうという方針なんだと思います。

恵俊彰:

だとしたら、志らく師匠がおっしゃるみたいに、もう本当に手続きがちゃんとできるようなシステムを作っていただきたいなというふうにも感じました。

(ひるおび 2022年10月13日放送より)