総務省が公表しているデータでは日本の管理職の女性の割合は12.9%と他の国に比べてかなり低いことが分かります。

結婚、出産、子育て、介護など、様々な場面で選択を迫られる女性たち。

キャリアアップするには何が必要なのでしょうか?

RKB 下濱美有 記者

「ここはコワーキングスペースなんですが、きょうは会場で椅子に座っているのは全員女性です」

5日、福岡県が主催したセミナー。

テーマは「おひとりさまのキャリア&ライフプラン」。

参加した多くが独身女性です。

参加者

「30代は好きな仕事をやっていてそっちが楽しすぎて。心の片隅には結婚もあったんですけれど」

参加者

「ひとりでもやっていけるんだなという感じがした。結婚とキャリアは一番悩むところではありますね」

国立社会保障・人口問題研究所の調査(2021年)によりますと「一生結婚するつもりはない」という未婚女性は14.6%。

過去最多を更新しています。

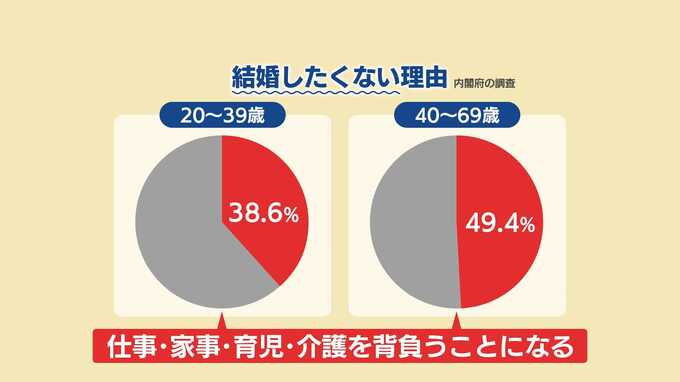

また、内閣府の調査では結婚したくない理由として約40%の女性が「仕事・家事・育児・介護を背負うことになる」ことを挙げています。

参加者(40代子育て中・結婚で退職)

「もう一度社会の中に入りたいなっていう気持ちもあるんですけれど踏み込めない」

様々な環境で生きる様々な年代の女性たちに今の社会をどう感じているのか聞きました。

参加者

「子供も出来たりとか、夫の転勤で引っ越ししたりとか、強制的に仕事を終了しないといけないような形になってフェードアウトしてしまった」

参加者(40代独身)

「積み上げてきたキャリアっていうのを出産で区切らなきゃいけない。そこから同じ位置での復帰ができるかというと、そこは約束されていなくて」

参加者(60代独身)

「家庭の中でご飯をつくるのは『うちは夫が作っているの』っていうのが珍しいね、ではなくて普通の状態になるっていう風にならないと」

ライフステージの変化とキャリアアップの両立はできないのか、女性活躍について研究する専門家は男女の賃金格差の問題を指摘します。

福岡大学 法学部 所浩代 教授

「どっちが仕事を続けようかという選択するときに合理的な選択として賃金が高いほうがより仕事を続ける。両方が同じような賃金レベルにあるというのが家事育児を分担するときの大きな考慮要素にもなりますし、女性の働き方が非正規に寄ってしまうと修正がきかない」

また、キャリアアップのためには出産後、男女のどちらかが休むのではなく、どちらも緩やかに仕事ができる環境が望ましいと話します。

福岡大学 法学部 所浩代 教授

「何か問題あるんだったらオンライン勤務にしますよとか、お互い6時間6時間で働いて緩やかに続けていくことを男女で求める方向性にギアをチェンジする」

一方、企業側も女性が働きやすい環境作りを模索しています。

女性社員の比率が9%という九電工。

その女性社員が中心となってプレゼンしている相手は男性ばかりの経営陣です。

女性社員

「男性社員は自分に似たタイプの男性部下を選びやすい傾向にあり、意識的に差別しようとしているわけではありませんが、結果として女性管理職の育成が遅れてしまっています」

3年前に結成された「女性活躍推進チーム」

キャリアアップや女性社員比率の向上、また子育てをしやすい就業時間など社員のリアルな思いを訴えます。

女性社員

「企業内保育所を提案いたします。2人目を10月に出産して翌年の10月に復帰をしようと考えましたが、年度途中ということもあり、待機児童になってしまって」

男性社員

「配偶者の転勤等によって就業が困難になった従業員に対して、希望の地での異動が可能とする制度を提案します」

これに対して経営側はー

役員

「かなりハードルが高いかなとは思います。できないとは言いませんけれど・・・」

この取り組みによって時短勤務ができる社員の対象が小学3年生までから6年生までに広がるなど少しずつ成果は出ているそうです。

九電工 石橋和幸 社長

「女性活躍と言っているうちはまだまだだめなんでしょうけれど。皆さま方が変われば周りも変わります。周りが変わると組織も変わりますし、ひいては会社全体が変わりますので」

女性の社会進出が当たり前となる中、女性の働きやすさやキャリアアップなどの面では遅れをとっている日本。

社会に根付く潜在的な男女の役割意識をひとりひとりが変える必要があります。