■被災地復興には「柔軟な対応」を・・・

専門家はこのように指摘しています。

東北大学大学院経済学研究科 (地域計画)増田聡教授:

「人口が増えて郊外に新しい団地が必要、街の再開発が必要という場面で区画整理をやって、新しい街をつくりましょうと、そうすればその土地は売れますというスキームで作られた制度。

(被災地では)もう一度再生するはずという前提で組まれているので、やってみたところ思ったほど人口が戻ってこない、家が建たないという問題につながっている」

今後は、移住者や福祉のために使うなど柔軟な対応が求められると指摘します。

東北大学大学院経済学研究科 増田聡教授:

「新たに被災地に入られた方を受け入れて暮らしをするための基盤に使えないか、グループホームのような福祉施設に転換していく使い方はないのかとか、新しい利用方法を考えることが必要になる」

新しいまちが出来上がった一方で、浮き彫りになる空き地の課題。

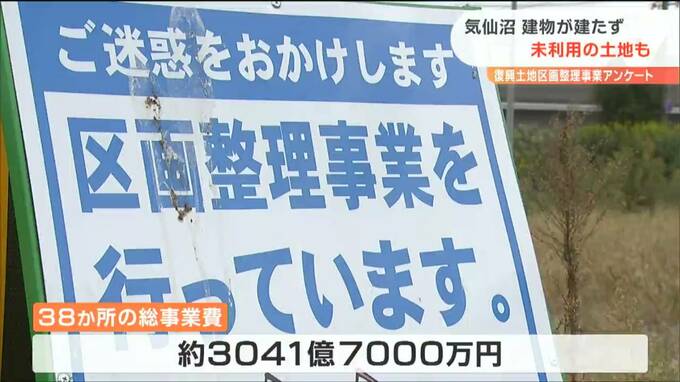

気仙沼市の松崎片浜地区などで行われている「被災市街地復興土地区画整理事業」は、国の予算で土地を造成できる復興事業の一つで、tbcがアンケート調査したところ、県内では沿岸部の11の市と町の合わせて38か所で事業が行われていました。38か所の総事業費は、およそ▼3041億7000万円。

多額の復興予算を投じているだけに計画の検証は欠かせません。

気仙沼市の松崎片浜地区では、地区全体を開発業者がスーパーマーケットやドラッグストア、平面駐車場などとして商業利用する予定でしたが、交渉がうまく進まず開発が進んでいません。東北大学の増田教授は、区画整理事業は、津波被災地には適さない側面があったと指摘していましたが、一方で、震災直後は新たに別の制度をつくる時間的余裕もなかったと、まちづくりの難しさについて話していました。