多様性が重視される時代を迎えていますが、教育の現場でもこれまでの「当たり前」を変えていこうという動きがあります。

県が主導して、大人と子どもが一緒になって、これからの教育のあり方を考えようという取り組みが始まっています。

今回は子どもが主体になって「理想の学び」を考えました。

参加者:

「誰かが決めた学びのレールに沿ってゴールが決まっている。学びに向かうんじゃなく、それぞれがゲットしたいものをゲットできる、空っぽな学びの場所が学校っていうイメージを持っています」

参加者:

「生きてきて良かったなとか、生きてるよなとか、そんな実感を味わって生きて死んでいきたい。そんな学びであるといいと思ってます」

2月10日、長野県などが長野市で開いた教育に関するフォーラム。

画一的なカリキュラムなど、これまでの「当たり前」を変え、これからの学びや教育について考えようと、小学生から60代以上のおよそ130人が集まりました。

「こんにちは~」

「全体の進行を務める軽井沢風越学園から来た6年生のソノと中学1年生のカナコです。2人とも12歳です!よろしくお願いしまーす」

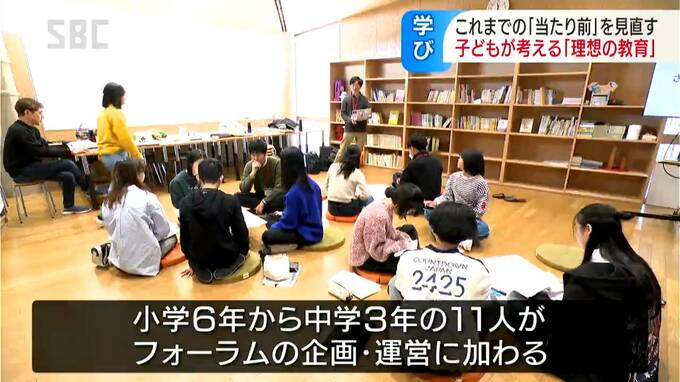

フォーラムの運営や企画には子どもたちも加わりました。

園児から中学生までが通う私立の軽井沢風越(かざこし)学園。

学年の垣根なく、関心を持ったテーマを追求するカリキュラムで、小学6年生から中学3年生の11人が、3か月前から取り組んできたのがフォーラムの企画です。

中学生のリーダー朔次朗さん:

「教育について考えることも関心があったけれど、県の人とガチで作っていく」

「楽しい場を作ることに興味を持っている」

本番で司会を務める恵那さん:

「それぞれが出した考えを広げるためにも、ここの考えは、もう少しこうできそうだよねとか、考えに考えをかぶせていく感じでお願いしたいです」

この日は県の担当者なども顔を見せ最後の打ち合わせです。

参加者の年齢層が広く、お互いが初対面という場で議論を深めてもらうにはどうしたらいいか。

自己紹介に遊びの要素を加えて打ち解けやすくしたり、時間を区切って「問い」を提示したりする工夫を重ねました。

参加者:

「これが当日だったら落ち着きをなくしそう。当日冷静にグループに関われるようなファシリ(テーション)ができるとベストだなと」

県職員:

「(言葉を)飛ばす恐れより伝わらないことを恐れたほうがいい。これだけは絶対伝えるというのを用意するといいんじゃないか」