音響の専門家に分析してもらった

「ウルティマ」の効果を研究している九州大学大学院芸術工学研究院・鮫島俊哉教授は、弦楽器ならでは「ヘルムホルツ波」の発生に着目した。

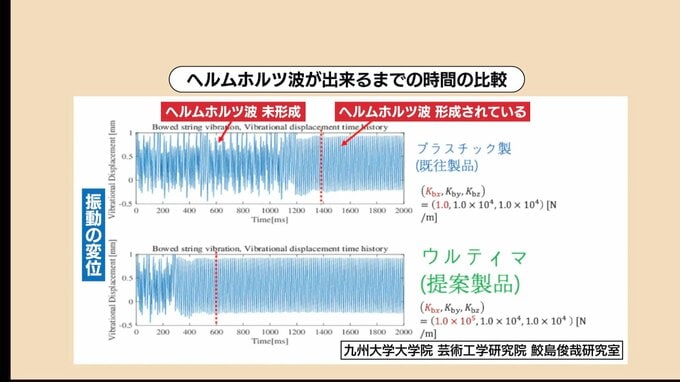

ヘルムホルツ波とは、弓で弦を擦る際に起きる振動、つまり弦の動きの事だ。

九州大学大学院 芸術工学研究院 鮫島俊哉教授

「ヘルムホルツ波…と呼ばれるジグザグ波形がなかなか形成されないと、”チェロの音”として期待される音が発生していない状態、ということになります。ヘルムホルツ波が形成されるまでの時間を、一般的なプラスチック製のエンドピンとウルティマとで比較したところ、ウルティマのほうが、演奏開始からより短い時間でヘルムホルツ波が作られることが分かりました。このことから、ウルティマを使用すると、演奏しやすいチェロになり得るのではないかというふうに私は考えています。演奏しやすいということは、つまり演奏者がコントロールしやすい楽器ということになりますので、いい音色を引き出しやすい状態になっているのではないかと推測しています」

本業は「溶接」 でも「自社の商品を持ちたかった」

社名でもわかるとおり、渕上さんの本業は「溶接」。

渕上さんは、溶接の中でも特に難しいとされるアルミ溶接の技術を競う「全国軽金属溶接技術競技会」で二度、満点一位を獲得した。(2016年:曲げ試験2022年:X線試験)いわば熔接の名人だ。

会社は、ガスの配管設備を主体にしているものの、渕上さんはかねてから「自社商品を持ちたい」との思いがあったと話す。

開発者 渕上貴之さん

「元請けさんから溶接の施工させていただいてるんですけど、待っていても仕事は来ない、ということもありますし、またそれ以上に自社商品を持ちたい、という気持ちがあったんです。私自身がずっと音楽を続けてきたため、仕事で音楽と関わりたくもあり、同時に他と絶対的に違う何かがないといけないと考え、たどり着いたのが『ウルティマ』でした。」

渕上さんは20代のころから溶接の仕事の傍ら久留米工業大学に通って機械加工の技術を学び仕事の幅を広げてきた。しかしウルティマを満足いく完成度に仕上げるまでには7年以上がかかったという。

「普通の会社だったら新製品の開発としては諦めてしまう年月なんですけど・・・」と笑う。

開発までに7年かかった理由 「溝の幅や深さ」にこだわり

直径4センチの丸い青銅を厚さ1センチ程度にカットした「ウルティマ」。

真ん中にくぼみをつけ、そこから十文字に細い溝を彫り、表面をすり鉢状に削っている。

この溝は渕上さんの演奏者に対する思いやりだ。

開発者 渕上貴之さん

「大型のチェロやコントラバスの場合、『足元が見えにくく、小さなストッパーにセッティングするのがとても大変なんだ』と奏者の方から聞いていたので、ならばエンドピンを誘導する溝をつけてみようと考え、幅と深さを決めて行ったんです。」

しかし、最適な溝の幅や深さがなかなか決まらなかった。