いま、地域の特産品が人気の「道の駅」や「物産館」に変化の兆しが出ています。

コロナ禍での売上の落ち込みや地域の生産者の高齢化など苦境の中での新たな生き残り戦略とは。

道の駅「上天草さんぱーる」ここでは天草近海で獲れた新鮮な魚介類をはじめ、地元の農産物などを数多く取り扱っています。

しかし今年7月から、売り場に変化が。

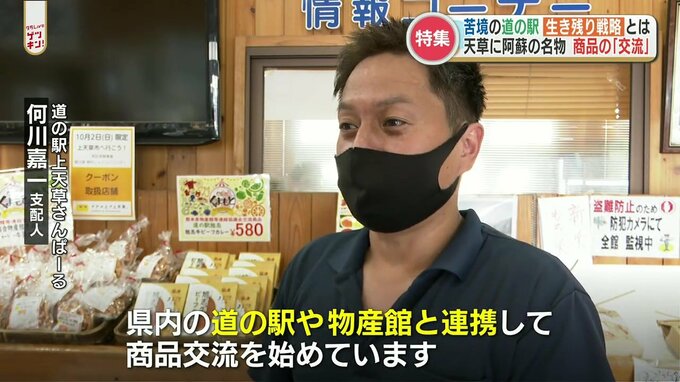

道の駅 上天草さんぱーる 何川 嘉一 支配人

「こちらは南阿蘇村のキャベツ。新鮮で甘くておいしくて、お客様からとても好評です。」

このほかにも阿蘇地域の乳製品や菊池・旭志牛の加工品がズラリ。地元の商品がウリの道の駅でなぜ、他の地域の商品が販売されているのでしょうか。

何川 支配人

「県内の道の駅や物産館と連携して商品交流を始めています」

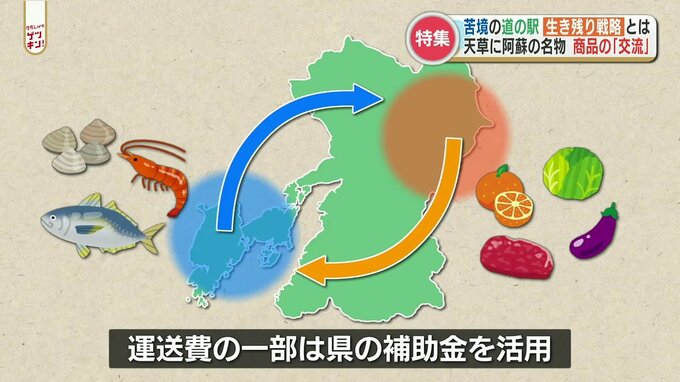

これは今年7月に県内の道の駅など直売所が共同して始めた「ぐるっとくまもとプロジェクト」の一環で、県内各地の特産品を積極的に交流させ、直売所の品揃えを充実させることが目的です。

何川 支配人

「たとえば山手(山間部)のものを『さんぱーる』で買えたり、もしくは山手で海の幸を買えたり、地元にない商品を身近に感じて買えるというところでお客様に喜んでもらっています」

運送費などに県の補助金を活用し、県全体で地産地消を後押しする動きです。

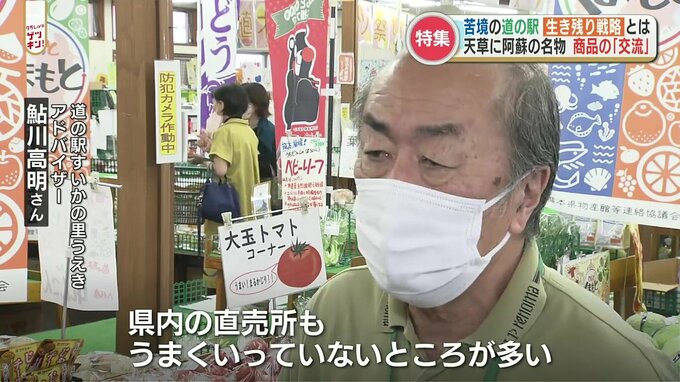

このプロジェクトの中心となるのは、道の駅の運営に携わって20年以上の鮎川高明(あゆかわ たかあき)さん。

新型コロナウイルスの影響で観光地の道の駅を中心に売上が落ち込み、経営難に陥っているところもあり新たな戦略が必要と感じていました。

道の駅 すいかの里 植木アドバイザー 鮎川 高明さん

「県内の直売所でもうまくいっていないところが多い」

そこで始めたのが直売所同士の商品の交流です。

鮎川さんは直売所同士の商品交流を通して、生産者にもメリットがあると考えています。

鮎川 さん

「元々直売所や道の駅というのは、地元の農家さんの収入を上げようというのが目的。そういうものにも沿った動きになっている」

それぞれの直売所が競うのではなく団結して逆境を乗り越えようとしています。

今年7月に始まったばかりのこのプロジェクト。商品交流による相乗効果も生まれています。

「南小国町産のまいたけをお持ちしました。九州でも珍しい青果物です」

菊池市の道の駅 旭志(きょくし)では、地元の「旭志牛」と阿蘇・南小国町の特産品、「まいたけ」をコラボさせたテイクアウトメニューを考案。

その名も「牛肉まいたけエビ天重」700円です。

道の駅 旭志 梅本 和宏 支配人

「1か月で150食を販売しております。非常に好評で売れ行きも良くなっています。」

レストランや食肉加工の設備を持つ物産館だからこそ、低コストでの商品開発ができるといいます。

特色ある商品をかけ合わせ、新たに付加価値をつける。客を直売所へ呼び込む仕掛けづくりにも一役買っています。

梅本 支配人

「それぞれがいろいろなアイデアを出し合いながらネットワークを組んでいます。私たちも手ごたえを感じているので、しっかり進んでいきたいと感じています」

ただ、このプロジェクトに加盟している直売所はまだ2割以下で、プロジェクトを束ねる鮎川さんは、さらに加盟の店舗を増やし動きを加速させたい考えです。

道の駅 すいかの里 植木アドバイザー 鮎川 高明さん

「これくらい商品が動くと、売り上げにつながっていく。あるいは農家さんからすると生産量をもっと増やせる、しっかり儲かるというのが見えてくれば違ってくる」

厳しい現状を打破する一手となるのか?

それぞれの直売所が団結し、アイデアを出しながら模索しています。