愛和病院副院長・平方眞(ひらかたまこと)さん:

「死の覚悟はあんまり急がない方がいいと思ってるんです」

「覚悟は置いといて、必要な準備は進めてもらった方がいい」

誰もが迎える「人生の最期」。

そのときをどのようにして迎えるか。

自らの意思を伝え、大切な人たちと共有する、「人生会議」という取り組みがあります。

平方さん:

「こんなはずじゃないっていう人生の最期じゃなくて、まあいい人生だったなって思える人生の最期を迎えていただきたい」

旅立ちの前にできることは、どんなことなのでしょうか?

家族との話し合いを円滑に進めるポイントを、緩和ケア医療に取り組む専門家に聞きました。

「こんにちは」

「元気?」

2024年12月、長野市の犀陵(さいりょう)中学校の生徒たちが、市内の専門学校で日本語を学ぶ留学生との交流会を開きました。

「ありがとうございます」

「パチパチ」

犀陵中の2年生およそ170人は、地域の人と交流を深めようと校外活動に力を入れています。

留学生との交流のほかにも、小学校での授業の開催、一人暮らしのお年寄りの手伝い、それに地域の清掃活動など、9つのグループに分かれ活動しています。

生徒:

「老人ホームの人にクリスマスリースを作ってます。手作りです」

地域に暮らす人のために、自分たちに何ができるか。

生徒自身が考えて行動に移します。

そうした中、こちらのグループの4人が進めているのが…。

生徒:

「命について考えるプロジェクトです」

記者:

「活動場所は?」

生徒:

「葬儀をする所です」

4人は地域の葬儀場で草取りなどの手伝いをしながら、「人の最期」に関わる人たちがどんな気持ちでその場面に接しているのか話を聞いています。

トミアキホール長野・スタッフ稲玉和平さん:

「感情が入っちゃって、うるっとくる時ありますけど、そこはぐっとこらえて、気持ち的には一歩引いて進行させていただくようにしております」

4人で取り組む校外活動=命について考えるプロジェクト。

2024年12月、学びを深めようと、ある場所を訪ねました

長野市松代斎場・スタッフ松本徹さん:

「松本と申します。よろしくお願いします」

「よろしくお願いします」

長野市の松代斎場です。

1年におよそ2500人の旅立ちを見送ります。

斎場スタッフ:

「火葬場ですから霊柩車が到着してから、こういうふうに動いてますよっていうのを知っていただいて」

「この棺のあとに一緒に入ってくださいね」

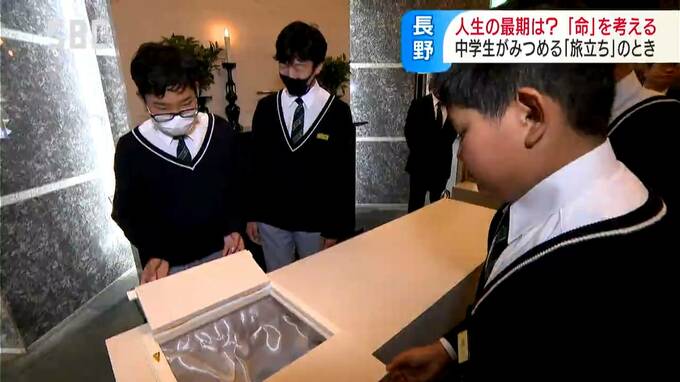

4人は、見学のために用意してくれた空の棺のあとに続き、火葬までの流れについて説明を受けました。

斎場スタッフ:

「お焼香やったことあります?」

「1回だけ」「2回あります」

「こちらでお焼香して終わったら足元まわられてこちらの棺」

「それで最後のお別れを拝顔して行われると思ってください」

「実際ここに亡くなった方が入っているんです」

「窓があるんで見てます」

「そうしたら次は納炉になります」

「納炉したあとは火葬するという状況です」

「それでは皆様どうぞお近くへお越しください」

「お別れです」

斎場スタッフ:

「火葬が終わったあとっていうのは本当にもう骨だけですから」

「現実にその人はもういなくなったんだよっていうのを否が応にも受け入れざるを得ない」

「悲しい状態だったけども、拾骨のときにはもうからっとされてる方もいらっしゃいます」

ここでも命と向き合う思いを聞きます。

斎場スタッフ:

「ご遺体っていうのは丁寧に扱わなきゃいけないっていうのがあります。遺族の方っていうのは遺骨を拾って帰りたいというご希望があるので、きれいにお骨をお渡しできるように、そんなことを考えています」