■国際協調なき世界経済。世界のリスクは?

ダウ平均株価のグラフを見ると、年初3万6000ドルあったものが、いまは2万9000ドル割れで、6月に付けた底だと思われたところをさらに下回り、2年ぶりの安値になっている。これは世界的な傾向になってきている。世界のリスクは一体どこにあるのか。

「世界的にインフレが起きている」、それに伴って「先進国で急速な利上げが起きている」。いずれも終着点が見えないので、いま市場は不安定になっている。さらに「財政出動圧力が増している」。格差の拡大も物価の高騰もあるので、金を出してくれという政治的な圧力が強まっている。そして、もともとある「エネルギー危機」がウクライナ危機でさらに深刻化しており、リスク要因を増幅している。

――インフレという表面的な一つの現象だけではなく、複合的、構造的な変化がいまの世界経済にのしかかってきているという印象があるが。

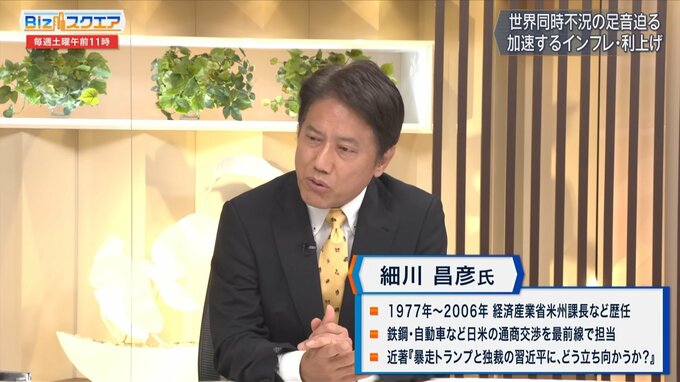

細川昌彦氏:

おっしゃる通りで、さらに僕らが心配するのは根本的にいま起こっていることは、国際協調なき世界経済というのでしょうか、アメリカがもう自国優先になって、国内のインフレ抑制のためだけに金利をずっと上げているわけですよね。その結果、各国の長期金利は上がっていく。そして通貨は下がっていく。これはヨーロッパだけではなく、新興国はいまもう大変深刻な状態です。かつてですと助け舟が出てきたわけです。

アメリカが強い時はアメリカが自分を我慢してでも世界を助けた。その後は日本とドイツの機関車論があり、相当日本も財政負担をして世界景気を引っ張った。リーマンでは中国が巨額の景気対策を打って世界経済を救った。

細川昌彦氏:

今回中国も成長鈍化、けん引力の不動産もダメ、ゼロコロナ政策でもう期待できないということで、もう救いの手を出すところがどこもない状態。しかも協調の動きがないというその構造の方が深刻だなと思います。

政治的なイニシアチブもなかなか見えない。その一方で、ロシアのウクライナ4州の併合のように地域帝国を作ろうというような動きも出てきて、分断された状態だ。それがエネルギー危機をより深刻化させている。

細川昌彦氏:

エネルギーも武器に使い、いま世界は大国のパワーゲームの世界に陥っている。アメリカ自身も自国優先で、そういう中で中堅中小の国々がどう生き延びていくかというのは相当深刻な状況にあります。日本はどのようにそれらの国々と横の連携を取っていくかということを考えなければいけないし、アメリカ自身にG7あるいは日米欧3極の枠組みを引っ張っていく責任はあると思います。国内だけの対策だけやっていてもダメだと思います。

――ノルドストリームのガス漏れは人為的だと見られている。ロシアの自作自演ではないかという説まであるが。

細川昌彦氏:

私もわかりませんが、ロシア自身がそういうことをやる動機が果たしてあるのだろうかと。むしろコントロールできる方が望ましいわけなので、過激派がいるのか第3国なのかとかいろいろ取り沙汰がされていますが、これはまだわかりません。

いずれにせよガス価格は跳ね上がっており、このエネルギー価格の高騰がヨーロッパ経済に対しては下押し圧力ということになってくる。

細川昌彦氏:

特に私はドイツが深刻だと思います。もうすでにドイツの来年の経済成長はマイナス0.7%ということですから、どう乗り切っていくのかは深刻だと思います。

3極の中で一番弱いとされるヨーロッパに危機が起きないかどうか。いま要注意だ。

(BS-TBS『Bizスクエア』 10月1日放送より)