■米株・債権同時安。きっかけはFRB議長発言

ニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価が9月22日から4日続落、30日は2万9000ドルを約2年ぶりに割り込み、底値が見えない展開が続いている。

アメリカの長期金利は22日から上昇し、27日には一時4%台に乗せるなど、高い水準を維持している。株と債券の同時安のきっかけはFRBパウエル議長の発言だ。「ソフトランディングは難しい。一連の引き締めがどの程度の景気後退になるのか、我々にも誰にもわからない」。この発言の真意について、ニッセイ基礎研究所の井出真吾チーフ株式ストラテジストに聞いた。

ニッセイ基礎研究所 井出真吾チーフ株式ストラテジスト:

FRBは景気もしくは雇用をそれなりに犠牲にしてでも、インフレ退治を優先するというスタンスは崩さないでしょうから、そういう意味でもまだまだ不安定な状況が続くと思います。

FRBは6月と7月に続き9月に3回目の0.75%の利上げを行う一方、今年の経済見通しを0.2%に、来年を1.2%と大幅に下方修正している。

――アメリカ経済の景気後退は長期化するのだろうか。

ニッセイ基礎研究所 井出真吾氏:

10月以降アメリカのインフレ率も徐々に鈍化してくるはずですから、12月のFOMC(連邦公開市場委員会)で新たに出てくるドットチャート(金利予想)で2023年末の政策金利の見通しが大きく引き上がることがなければ、来年以降の利上げは限定的という見方ができるようになりますので、そのあたりから株式市場・金融市場全般に少しずつ落ち着きを取り戻していくと想定しています。

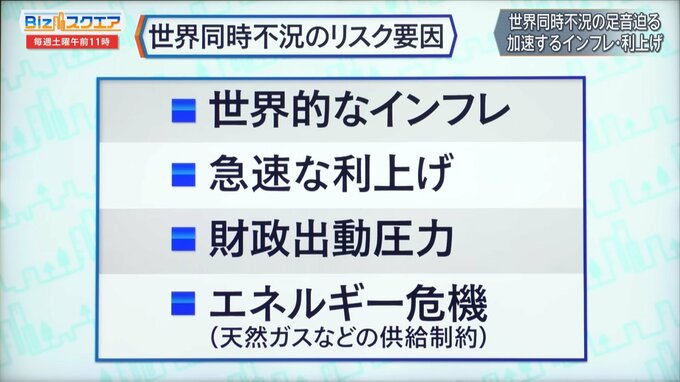

■英はトリプル安、独は消費者物価指数上昇。欧州発、世界同時不況の可能性は?

イギリスのトラス新政権が9月23日、満を持して発表した物価高対策が、世界経済を混乱させるきっかけとなった。同政権は大規模な減税を柱とする経済対策を発表。5年間で25兆円の財政負担となることから、イギリス国債が売られ、長期金利は急上昇し一時4%を超えた。景気後退への懸念から株価は下落、さらに英国通貨ポンドは1972年以来50年ぶりの安値を付けるトリプル安の状況となった。

投資家の不安心理を表す恐怖指数は、トラス政権の経済対策発表後に跳ね上がり、危険水準で推移している。イギリスが投資家から嫌われた理由について、バルタリサーチの花生浩介社長は次のように述べた。

バルタリサーチ社長 花生浩介為替ストラテジスト:

インフレが鎮静化の兆しを確認できていないのに景気刺激策に走ると、またインフレが再開してしまうかもしれない。だから、政策の順番が違う。その辺のストーリーの矛盾を今のマーケットは許容してくれないというところはあると思います。

イングランド銀行は市場を安定させるため、国債の買い入れを発表。危機はギリギリ回避されたが、2週間程度の時限的な措置であり、根本的な解決には至っていない。

こうした中、ヨーロッパのエネルギー事情をさらに悪化させる事態が起きた。ロシアとドイツを結ぶ天然ガスのパイプライン「ノルドストリーム」に破壊工作が原因と疑われるガス漏れが見つかったのだ。9月27日、4カ所で確認されたガス漏れについて、運営会社は復旧の見通しは立たない状況だと明らかにした。冬に向け天然ガスの供給停止が長引く可能性が高まり、27日の欧州市場の天然ガス価格は前日より2割以上急騰した。

ドイツの9月の消費者物価指数は前年比10.9%上昇で、1951年以来70年ぶりの水準だ。エネルギー価格の高騰が最大の押し上げ要因で、ショルツ政権はガス価格を抑制するため最大2000億ユーロ、日本円で約28兆円の総合対策を発表した。また、原発についてドイツ政府は今年中の全廃に向け準備を進めてきたが、27日にこれを改め、国内の2基を来年4月まで運転延長すると表明した。

――欧州発の世界同時不況は起こりうるのか。

バルタリサーチ 花生浩介社長:

最悪のシナリオとしてはあると思いますし、3極(米欧アジア)では欧州が一番弱いことは確かです。景気の下振れを伴っていますから、弱いところから狙われてしまう。時間稼ぎにせよ国際協調で危機を未然に止めるということは大事です。