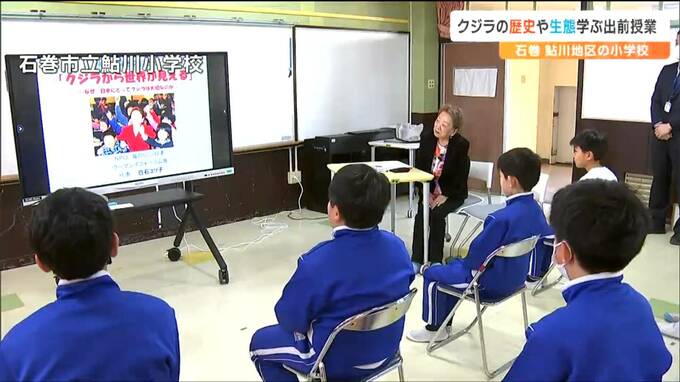

かつて捕鯨基地として栄えた宮城県石巻市の鮎川地区にある小学校で、海洋教育に取り組むNPO団体による出前授業が24日行われ、児童たちがクジラの歴史や生態などを学びました。

石巻市立鮎川小学校で行われた出前授業には、全校児童6人が参加しました。

講師を務めたのは、捕鯨の推進活動などを展開する東京のNPO「海のくに・日本」の白石ユリ子理事長です。

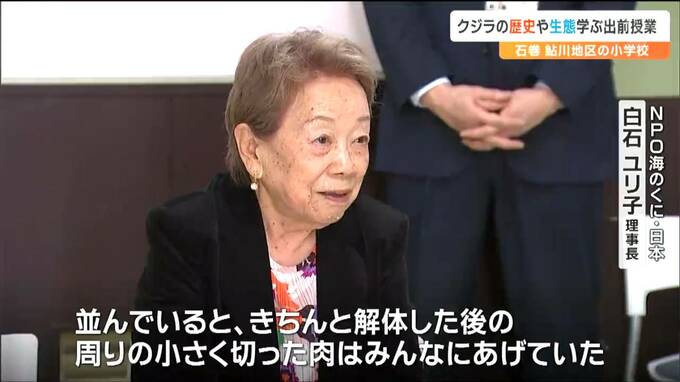

NPO海のくに・日本 白石ユリ子理事長:

「昔からクジラを取って解体すると、鮎川の人はバケツを持って集まっていた。並んでいると、きちんと解体した後の周りの小さく切った肉はみんなにあげていた」

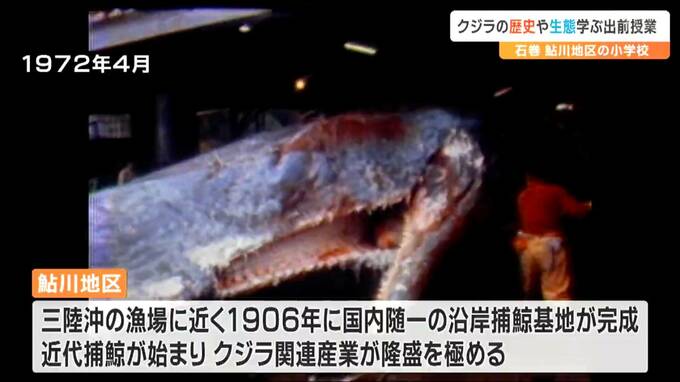

鮎川は三陸沖の漁場に近いことから、1906年に国内随一の沿岸捕鯨基地が完成。近代捕鯨が始まり、クジラに関わる産業が隆盛を極めました。

白石さんは、当時の鮎川の人たちの生活に触れ、栄養価の高いクジラを食べほしいと訴えました。

NPO海のくに・日本 白石ユリ子理事長:

「クジラがたくさん取れて安かったら、みんながクジラを食べてみんな日本中、健康になる」

児童:

「他の魚よりも(クジラは栄養が)良いので、海外でもたくさん食べるようになったらいい」

「もっとクジラが種類もあり、新種も出てきているというので、新種がどんなものか知りたい」

この後、シロナガスクジラを想定した長さ25メートルのロープが体育館に置かれ、児童たちがその大きさを体感しました。

捕鯨産業の衰退などから、児童たちの中に、クジラに関わる仕事をする家庭はありませんが、古里の歴史や食文化への理解をさらに深めている様子でした。