1月7日は「七草の日」です。宮城県白石市の武家屋敷では「七草がゆ」が振る舞われ、訪れた人たちが1年の無病息災を願いながら味わっていました。

白石市の武家屋敷「旧小関家」で開かれた「七草の会」。

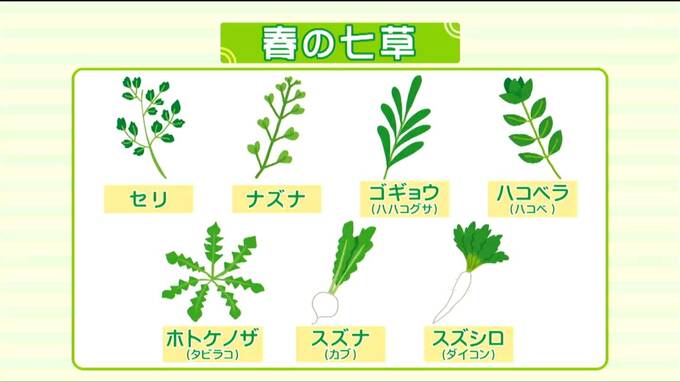

地元の主婦らが、「唱え歌」を口ずさみながら細かく刻んだセリやナズナなど春の七草をおかゆに入れ、100食分の「七草がゆ」を作りました。そして、小さく切った餅が添えられたお椀に七草がゆを盛り付け、訪れた人たちは囲炉裏を囲みながら正月の御馳走で疲れた胃を癒していました。

訪れた人:

「大変美味しいです。スズナとかスズシロとかの香りが良くて、やっぱり薬草なのかな」

「(去年は)ちょくちょく(体調を)崩していたこともあったので、今年は1年元気に過ごせたらいいなと思います」

「今年も健康に気を付けてみんな元気に暮らせたらいいなと思います」

この「七草の会」は伝統行事を後世に伝えていこうと1993年から地元の財団が開いているもので、訪れた人たちは、1年の無病息災を願いながら味わっていました。

春の七草はセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの7種類です。昔から身近な野草として親しまれビタミンを含むだけでなくスズナ、スズシロには消化を促す、ナズナには熱を下げるなどといった効果もあるそうです。こうしたことから無病息災を祈っておかゆに入れて食べてきました。