■主催者は「差別の意図はない」講演会に小中学生も参加

イベントを開いた日本会議北海道本部の幹部は、HBCの取材に「差別する意図は一切ない」と主張します。

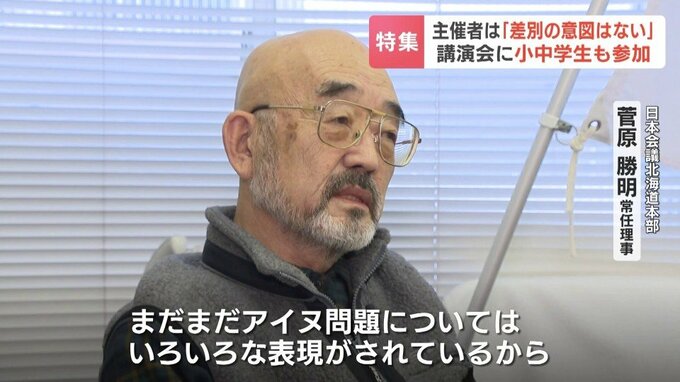

日本会議北海道本部 菅原勝明常任理事

「何も知らない人たちに副教材とか、ああいうものがちょっと違うんじゃないか。違うのならこういうのがあるんですよと。そういう場を設けた方がいいということですね」

講演会には70人ほどの人が参加し、中には小中学生もいたといいます。

日本会議北海道本部 菅原勝明常任理事

(ネガティブな情報だけを並べたという意識はない?)「全然ないですよ。まだまだアイヌ問題については、いろいろな表現がされているから。だからたくさんあるんじゃないですか」

■SNSなど現在も続くアイヌ差別「実効性ある取り組みが必要」

北海道大学の文学研究院で日本史を研究する谷本晃久(たにもと・あきひさ)教授は、主催者側には「北海道に入植・開拓した歴史を肯定化したい」という思惑があるのではないかと指摘します。

北海道大学大学院文学研究院 谷本晃久教授

「入浴の問題であったり、至れり尽くせりの保護法っていうのも、本来はアイヌ民族の権利を奪ったうえで、わずかな土地を与えるあるいは、違う文化を見下しながら自らの文化を押し付けていく、それが近代化でありアイヌ民族には幸せだったんだ、こういう論理で植民支配を正当化する」

「特に当事者が、ああいったパネルを見たときに、傷ついたり気分を害したりするってことは当然あると思う。それこそがハラスメントですよね」

道が先月、結果を公表した今年度の「道民意識調査」。

26.9%の人が、アイヌの人々への差別や偏見を直接見聞きしたことがあると回答しました。昨年度アイヌ民族に対して、道が行った調査でも、およそ3割の人が差別を経験したと回答。差別を受けた場面については「SNSなどインターネット上の書き込み」が一番多かったことがわかりました。

こうした状況について鈴木知事は、SNS対策などより踏み込んだ検討が必要との見解を示しました。

鈴木知事会見(11月26日)

「道としては、フォーラムの開催とか啓発冊子の作成、配布などをこれまでも行ってきた。ただ、このSNSへの対策や若年層に向けた啓発など、やはり差別の解消につながるように検討して、アイヌの方々に対する正しい理解の促進にしっかり努めていかなければならない」

SNSなどを中心に差別が今も続いていることについて、北海道大学でアイヌ民族について研究する北原モコットゥナシ教授は、アイヌの歴史について知ることと同時に差別を禁止する実効性のある制度が必要だといいます。

北海道大学 アイヌ・先住民研究センター 北原モコットゥナシ教授

「差別をアイヌ施策推進法4条で禁じているけれども、そもそも差別とは何が該当するのかきちんと検討することと、それからそれを監視する第三者機関、公的な機関を作らないと、なかなかその実効性のある取り組みにはつながらないと思う」

法律の施行から5年、差別のない社会の実現に向けた本格的な検討が必要とされています。