新規感染者数の全数把握もなくなり「下水を見ていないと感染状況が追えなくなる」

下水の調査による“コロナ予報”をすでに始めている研究者もいます。

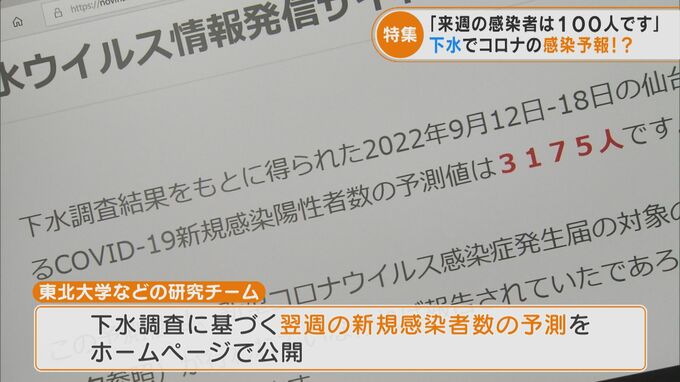

東北大学などの研究チームは下水調査に基づき、翌週の新規感染者数の予測を始め、ホームページで公開しています。

(東北大学・佐野大輔教授)

「(新規感染者数の)全数把握はなくなるので、下水を見ていないと感染状況が追えなくなる。(下水調査の)意義は非常に大きいと思っています」

過去のデータやワクチン接種率も踏まえてAIが下水調査を分析し、一桁単位で予測できると言います。2022年8月最終週の仙台市は、予測では1万1965人。実際の新規感染者数は1万118人でした。

佐野教授は、調査を重ねるごとに精度が上がっていて、予測としては悪くなかったと分析。今後、データをどう使うか活用の仕方について取り組んでいくべきところだと考えています。

国立感染症研究所も大規模クラスターが発生した施設で下水を定期的に分析

下水調査による感染予測は、東海地方でも進んでいます。

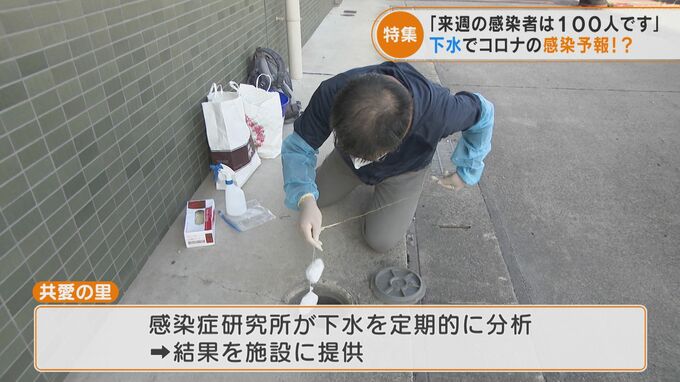

2022年9月、国立感染症研究所の吉田弘主任研究官が名古屋市中川区の特別養護老人ホーム「共愛の里」を訪れました。

感染症研究所がこの特別養護老人ホームの下水を定期的に分析し、結果を施設に提供しています。

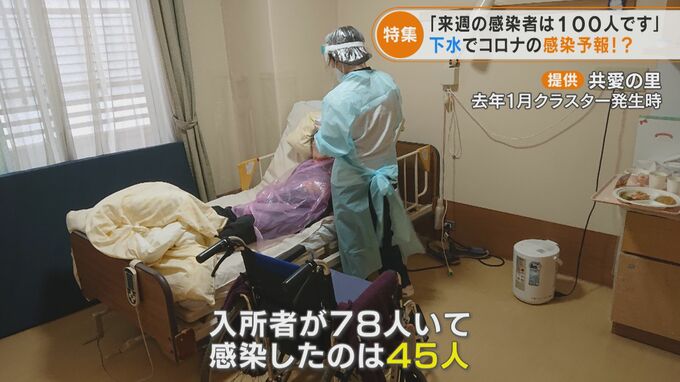

きっかけは2021年1月、施設で大規模なクラスターが発生したことでした。

(共愛の里・上田真稔 施設統括部長)

「入所者が78人いて、感染したのは45人くらい。(感染者の)早期発見で早い手立てで感染対策を進めたい」

施設では今後、下水調査でコロナウイルスが検出された場合、まず入所者と職員全員にPCR検査を実施。隔離をすぐに行うことで、感染拡大を抑えるということです。

(国立感染症研究所・吉田弘 主任研究官)

「下水にはいろいろなものが含まれています。子どもの夏風邪を引き起こすウイルスやノロウイルスなど全部含まれています。包括的にモニターすることで、地域でどの感染症が流行しているか分かる。それだけの情報量を下水は持っています」

未知のウイルスにも応用できる下水調査。新型コロナウイルスとの本格的な共存に向けた新しい武器となるのか。実用化も間近です。

CBCテレビ「チャント!」9月20日放送より